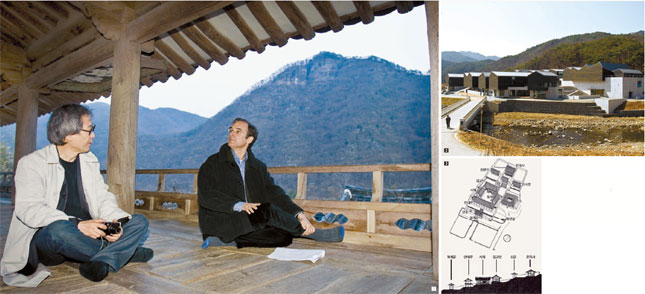

①승효상씨(왼쪽)와 배리 버그돌이 병산서원 만대루에 잠시 앉았다. ②충남 공주 마곡사 뒤편에 새로 들어선 조계종의 불교문화센터. 승효상씨의 설계로 지어진 가장 최근 건물이다. 신동연 기자 ③병산서원의 투상도와 단면도. 『김봉렬의 한국건축 이야기3』에서 인용했다.

①승효상씨(왼쪽)와 배리 버그돌이 병산서원 만대루에 잠시 앉았다. ②충남 공주 마곡사 뒤편에 새로 들어선 조계종의 불교문화센터. 승효상씨의 설계로 지어진 가장 최근 건물이다. 신동연 기자 ③병산서원의 투상도와 단면도. 『김봉렬의 한국건축 이야기3』에서 인용했다. 버그돌과 승효상, 병산서원에 들어선 두 사람은 먼저 입교당 쪽에서 만대루를 바라봤다. 버그돌은 마당으로 내려와 만대루에 오르더니 일행 중 누군가 하는 것을 보고 마루에 온몸을 뉘었다. 나중에 그 느낌을 물어봤다. “건축이 부드럽게 흘러가는 강물 위에 떠 있는 듯했다”고 말한다. 만대루를 비롯, 병산서원의 자리는 인접한 강물의 수위보다 그리 높지 않다.

버그돌과 승효상, 1박2일 한국 건축 기행

그는 병산서원의 아름다움으로 “건축을 만든 사람들이 담아내려던 고요함과 평화로움”을 지적했다. “(바쁜) 현대인의 마음으로는 때로는 이런 장소를 즐기는 게 어렵죠. 왜냐하면 그 미묘함은 시간을 들여 머물고, 경험할 때 드러나는 것이니까요. 바쁘게 휙 돌아보고, 사진 몇 장을 더 찍는 대신에 말이죠.” 그는 “건물들이 경관 속에 자리한 모습이 아름답다”고도 했다. 서원이 자리한 지형은 완만한 경사다. 그 위에 건물을 세운 방식을 두고 “경관을 파내고 싸우는 대신 지형의 변화를 건물들이 흡수한다”고 표현했다.

만대루에 누워 보기 전에 그는 한국 건축을 체험하는 또 다른 방법을 터득했다. 이날 오전 먼저 방문한 경기도 남양주의 개인 주택 수백당(守白堂)에서다. 이 집 제일 큰방에는 방바닥 높이에 얕고 긴 창이 있다. “창문을 볼 수가 없으니 앉아야 했죠. 건축이 이렇게 말하는 것 같았어요. 앉는 걸 거의 잊어버린 게 아니냐고. 앉으라고, 앉아서 쉬라고.” 방바닥에 앉으면 비로소 방과 방 사이의 바깥 마당이 온전히 눈에 들어온다. 그는 이후 더 많은 건축을 돌아본 덕분에 우리네 전통이 바닥에 앉는 것임을 눈치챘다. 그래서 수백당을 두고 “전통건축의 면모를 존중하고 체험하게 하는 현대건축”이라고 했다. 승효상씨가 10여 년 전 설계한 집이다.

승효상씨는 병산서원을 79년, 꼭 30년 전에 처음 찾았다. 그는 “처음에는 별로 감동을 느끼지 못했다”고 돌이킨다. 다시 10년 뒤, 89년의 두 번째 방문은 달랐다. “정말로 감동받았죠. 왜 맨 처음 가서는 감동을 못 받았을까 싶을 정도였죠. 아마 그 사이 건축을 보는 눈이 달라졌나 봅니다. 그 전까지만 해도 건축을 하나의 오브제로, 흔히들 생각하듯 하나의 거대한 대상으로만 여기고, 건축에서 정신을 본다는 등의 차원을 생각하지 못했던 것이겠죠.” 공교롭게도 89년은 그가 독립해 자신의 건축사무소 이로재를 세운 해다.

승씨에게 좋은 건축이란 무엇인지 물었다. 망설임 없이 “사람을 선하고, 진실하고, 아름답게 만드는 건축”이라는 답이 돌아온다. “부부가 오래 살면 닮아간다고 하죠. 그건 한 공간에 살기 때문입니다. 공간이 정하는 대로 행동도, 습관도 바뀌기 때문이죠. 더디고 오래 걸리지만 분명히 바뀝니다. 사회도 마찬가지입니다. 좋은 도시가 좋은 사회를 만듭니다. 지금 우리 사회 갈등의 상당 부분은 도시 구조에서 나옵니다. 재개발을 둘러싼 갈등이 그 예죠.”

버그돌에게도 무엇이 좋은 건축인지 물었다. 그는 “만족스러운 답변일지 모르겠는데, 뛰어난 건축은 15년이 지난 뒤에도 뛰어나게 보인다고 생각한다”고 답했다. 그는 견고함 역시 좋은 건축의 요소로 꼽았다. 이때의 견고함이란 건축에 담기는 생각과 그 실현을 고루 뜻하는 듯싶었다. 그는 1박2일의 둘째 날 방문한 대전대의 건축을 예로 설명했다.

대전대에는 승효상씨가 설계해 지은 학생시설 혜화문화관이 있다. 건물이 들어선 자리는 가파르다. 본래는 계곡이 흘렀는데, 설계를 맡기 전에 이미 메워 버렸다고 한다. 승씨는 건물 사이로 계단을 흐르게 해서 계곡의 기억을 되살려냈다. 재미있는 건 계단의 계곡이 혜화문화관 아래쪽에 자리한 기숙사 건물에도 이어진다는 점이다. 기숙사를 설계한 이는 건축가 민현식씨다. 가까운 사이인 데다 비슷한 시기에 설계를 맡았지만 두 사람은 각자 어떻게 지을지 의논하지 않았다. “그런데 결과를 놓고 보니 똑같은 생각을 했더라”는 게 승씨의 말이다.

말 대신 건축으로 나눈 이심전심의 대화는 보는 이에게도 전해졌다. 두 건축을 차례로 둘러보며 버그돌은 “서로 의논하지 않았다는 게 정말이냐”고 반문했다. 그는 “건축가가 의도한 개념이 아주 분명하고, 일련의 공간들이 외부 공간과 완벽하게 연결돼 있다”면서 “두 건축가가 서로 말하지 않고도, 어우러지는 건물을 지은 사연이 정말 아름답다”고 했다.

그렇지만 모든 건축이 건축가의 생각대로만 지어질 리는 없다. 버그돌은 “고독한 예술가로 사적인 작업을 하는 건축가도 있지만, 대부분의 건축가가 작업하는 곳은 그와 다른 세계”라면서 “건축은 아주 현실적인 세계의 활동”이라고 말했다. 그는 ‘정치는 가능한 것의 예술’이라는 비스마크르의 말을 인용했다. 건축 역시 “놀라울 정도로 정치적인 예술”이라는 것이다. 그는 건축의 과정이 현실적인 의사소통의 연속이라는 점을 상기시켰다. 건축주와의 소통이 한 예다. 그는 “좋은 건축주가 없이는 좋은 건축가도 없다”고 했다. 나아가 사적인 공간이라도 공적인 공간과 연관될 수밖에 없는 점을 지적했다.

1박2일 여정의 마지막 발길은 충남 공주 마곡사 뒤편에 새로 들어선 조계종 불교문화센터에 닿았다. 참선을 위한 공간으로, 개울물이 흐르는 굽이를 끼고 들어서 있다. 승효상씨가 설계해 완성한 가장 최근의 건축이다. 건물이 들어선 모양새가 산자락과 이어지는 것이 보기 좋다. 개울물 소리조차 경내에 들어서면 고요 속에 묻힌다. 공사를 끝내고 사람들에게 아직 공개되지 않은 상태라 더욱 그랬다. 숙소 건물은 작은 단위마다 서로 다른 모양의 마당을 갖춘 것이 정겹다. 기독교 신자인 건축가에게 불교 건축을 맡긴 용단에 값할 만했다. 버그돌은 승씨에게 “50년 전 미국에서 천주교 신자인 건축가가 유대교 회당을 설계해 논란이 벌어진 적이 있다”고 들려줬다.

버그돌은 “건축가의 고객은 훌륭한 안목을 지닌 몇몇 개인이나 좋은 건축에 관심을 갖게 된 기업 등 작은 규모”라면서 “한국과 미국이 다르지 않다”고 말했다. 그에게 21세기 건축의 과제를 물은 끝에 나온 말이다. 그는 “인구의 훨씬 더 많은 부분을 위한 건축가

그가 서울 인사동 쌈지길을 주목한 것도 이런 이유로 보인다. 쌈지길은 마름모꼴 내부를 마당으로 비워 두고, 각 층을 계단 대신 경사로 걸어 다닐 수 있도록 만들어져 있다. 인사동 주변에서는 제법 큰 건물인데도, 밖에서 위압감이 느껴지지 않는다. “이런 게 뉴욕에도 필요해요. 낮은 건물 옆에 바로 고층 건물이 들어서 주변이 급격히 변하곤 하는 건 서울과 뉴욕이 비슷하죠.”

한국을 떠나던 날 그는 “멋진 여행”이라면서도 한 가지 아쉬움을 드러냈다. “혼자 서울을 걸어 다닐 시간이 없었어요. 개별적인 건물은 많이 둘러봤지만 도시 전체는 주로 차를 타고 창밖으로 봤지요. 지하철도 타 보고, 지도를 손에 들고 혼자 다니다 한두 번쯤 길도 잃어 봐야 도시의 구조를 알게 되는데.” 대신 “건축에 대한 열정으로 가득한 사람들을 만난 것”을 최고의 수확으로 꼽았다.