노크 소리가 났다. A씨다. 그는 주름진 얼굴을 문 안으로 들이밀며 계면쩍게 웃는다. 올해 예순둘. 오늘(5월 30일)도 아내와 함께 진료실에 들어선다.

“요즘은 하루를 어떻게 보내세요?”

“예. 남 선생님. 도, 동네 산책도 다니고, 손자도 돌보면서 지냅니다.”

A씨에게 “요즘도 자살 생각 하시느냐”고 물었다.

“무, 물론 죽고 싶다는 생각이 날 때도 아주 가끔 있지만요. 가족들이랑 더 행복하게 살아야겠다는 마음이….”

의사가 전하는 자살 미수 이야기

A씨를 만난 건 지난해 4월이었다. 그는 부인의 손에 이끌려 병원을 찾았다. 중증의 우울증에다 자살을 세 차례나 시도한 상태였다. 그중 두 차례는 중환자실까지 갔다 왔다. 원인은 3년 전의 중풍. 그 후유증으로 반신불수가 됐다. 말이 어눌해진 것도 그 때문이었다. 몸은 조금씩 호전돼 갔으나 정신은 쑥밭이 되고 말았다. 광원(鑛員) 일을 하면서 건강만큼은 자신 있었던 그에겐 견디기 힘든 충격이었다.

“모, 몸도 마음대로 가눌 수 없고요. 치료비는 엄청나게 들어가고, 가족들한테 짐밖에 안 됩니다. 쓸모가 없는 사람이에요. 빨리 죽고 싶어요. 선생님.”

첫 진찰을 마치고 A씨를 먼저 내보낸 뒤 부인에게 “집 안을 뒤져보라”고 했다. 다음 진료 때 부인은 “집에서 숨겨놓은 극약을 찾아냈다”고 했다. 약물 투여를 통해 우울증이 어느 정도 걷힌 뒤 “자녀들도 데리고 오라”고 부인에게 말했다. 가족과 함께한 자리에서 그에게 한 말은 이것이었다.

“자살로 끔찍하게 삶을 마감한 다음에 가족이 받을 충격을 생각해보세요. 제대로 생활할 수 있겠습니까? 부인께서, 자녀 분께서 아저씨를 용서할 수 있겠습니까?”

부인은 물론 30대의 아들 부부와 딸도 남편이, 아버지가 없으면 우리 가족은 어떻게 하느냐며 눈시울을 붉혔다. A씨는 가슴속 응어리가 목구멍 밖으로 나오는 듯 헉, 헉 울음을 토해냈다. 그는 ‘못된 아빠’였다. 중풍을 맞기 전 술에 빠져 살면서 아내와 자녀에게 폭력을 휘둘렀다. 얼마 후 다시 만난 그는 이렇게 말했다.

“저를 위해, 그리고 가족을 위해 자, 자살이 유일한 해결책이라고 생각했어요. 하지만 그게 저 자신만을 위한 마음이란 걸 깨닫게 됐습니다. 조, 조금씩 하루 하루가 아쉬워집니다. 돌이 갓 지난 손자도 눈에 들어오고….”

그때까지 그가 원했던 건 ‘현실 도피’로서의 죽음이었다. 그러나 충동에서 벗어나 맨 정신으로 죽음 그 자체를 들여다보면서 삶의 소중함, 생명의 귀중함을 돌아보게 된 것이다. 불안과 불면증으로 의자에 앉기조차 힘들어 했던 그가 오늘처럼 건강한 모습으로 돌아온 것은 그러한 자각 때문이었다.

30일 저녁 무렵 기자가 찾아왔다. “자살 문제에 관해 취재하고 싶다”는 것이었다. 기자가 나에게 묻는다.

“2005년 한 해 동안 자살한 사람은 1만4000명이 넘고요. 자살률이 10만 명에 26명꼴로 경제협력개발기구(OECD) 가입국 가운데 1위라고 하는데요. 대체 무엇이 문제입니까?”

“생명을 너무 가볍게 여깁니다. 물론 자살의 배경은 복잡하고 다양해요. 하지만 결국은 ‘더 이상 선택할 게 없다’ ‘죽으면 모든 게 끝난다’는 절망과 좌절감이 스스로 생명을 버리게 만들죠. 하지만 한 사람이 자살하면 그 사람으로 끝나지 않습니다. 주위의 가족과 친구 등 보통 6명 이상이 평생 동안 죄책감과 분노 같은 심리적 고통을 받게 되지요. 또 자살 시도가 실제 죽음으로 연결되는 경우의 10배, 20배라는 점에서 문제는 훨씬 심각하다고 볼 수 있고요.”

이처럼 생명을 ‘인스턴트 제품’처럼 여기는 현상은 1997년 외환위기를 계기로 심해지고 있다. 특히 60대 이상 노년층의 자살이 급증하고 있다. 나이가 퇴출의 기준이 되고 생산성으로 사람을 평가하는 가치관 변화가 ‘황혼 자살’을 부추기고 있는 것이다.

“자살의 유혹에 빠진 사람들에게 어떤 말을 해줘야 하나요?”(기자)

“주위를 돌아봐야 합니다. 가족과 친지들이 안을 상처를 생각해보고요. 하다못해 상담을 해온 의사가 받을 충격도 생각해야 합니다. 만약 내가 상담해온 환자가 결국 자살한다면 의사 가운을 벗어야 할 것 같아요. 그렇게 환자 분들께도 얘기해요. 자살이 과연 잘한 선택일까 따져봐야 합니다. 불치병, 말기 암…자신보다 힘든 상황에서 살아가는 사람을 돌아보고, ‘저 사람도 저렇게 살아가는데’ 하는 마음을 먹어야 합니다.”

하지만 자살 충동을 느끼는 사람은 많은 경우 객관적인 사고를 하기 어렵다. 가족과 사회의 정서적 뒷받침이 필요하다.

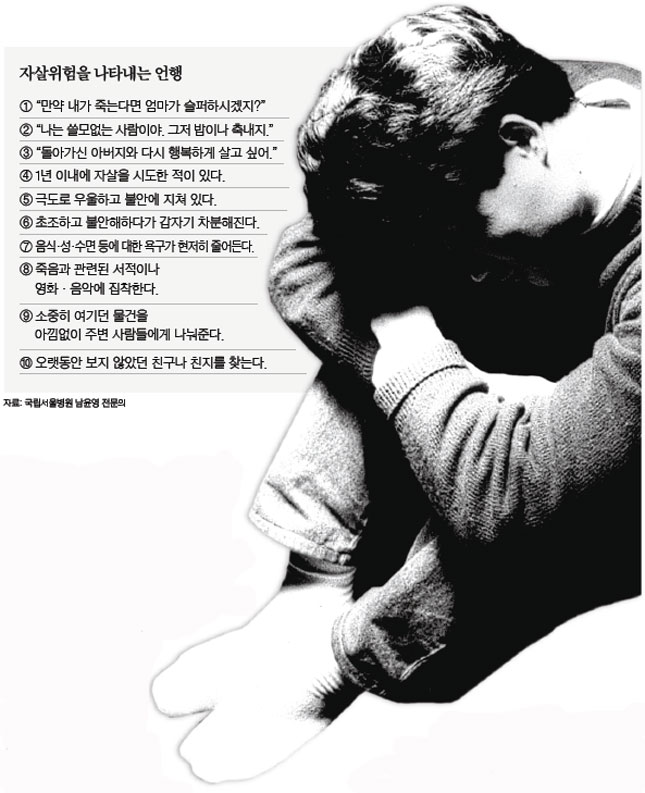

“자살을 꿈꾸는 사람은 대부분 어떤 식으로든 신호를 보냅니다. 죽을까, 말까, 고민을 계속하거든요. 이상 징후가 보일 때는 혼자 있지 못하게 해야 합니다. 자살에 사용될 수 있는 위험한 물건이나 장소에 접근하지 못하도록 해야 하고요. 가장 중요한 일은 정신과 의사를 포함해 전문가에게 이끄는 것입니다.”

무엇보다 누군가의 관심 어린 따뜻한 말 한마디, 그것은 상상 이상의 큰 힘이 된다. 자살의 늪을 헤쳐나온 A씨에게서 보듯이.

※ 이 기사는 정신질환 전문병원인 국립서울병원 남윤영 전문의를 취재한 뒤 그의 시점으로 재구성한 것입니다.