SPECIAL REPORT

난임 부부의 눈물

‘국가 소멸’에 가속이 붙었다. ‘인구 절벽’ 끝에 섰다. 지난해 0.78명을 기록했던 합계 출산율이 올해 2분기 또다시 0.7명까지 떨어졌다. 7월 출생아 수도 1만9102명에 그치면서 7월 기준 역대 최저치다. 이대로 가다가는 올해 합계 출산율이 0.6명대로 떨어질 것이란 전망이 허황된 소리로 들리지 않는 상황이다.

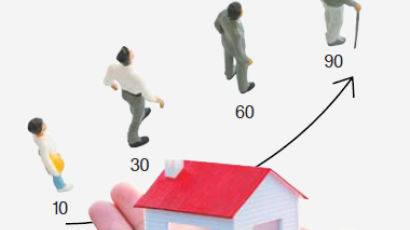

한국의 자연 소멸 우려는 오래전부터 예견된 일이다. 현재 인구 규모를 유지하기 위한 합계 출산율은 2.1명. 그러나 한국의 합계 출산율은 지난 2002년 1.178명에 그쳤다. 위기감을 느낀 정부에선 지난 2006년부터 지금까지 322조원가량의 저출산 대응 예산을 쏟아부었으나 제동을 걸지 못했다. 제때에 효과적인 대책이 없었다. 미스샷과 엇박자였다. 국내 인구는 지난 2019년 11월부터 45개월째 자연 감소 중이다. 신소연 분당차병원 교수는 “결혼을 비롯해 아이를 가질 준비 기간이 길어지면서 초저출산 문제가 쉽게 해소되긴 어려운 상황”이라고 말했다.

추락하는 출산율을 멈춰 세울 방법은 없을까. 전문가들은 난임 지원을 비롯한 직접적인 출산 양육·지원 예산을 강화해야 한다고 입을 모은다. 효과가 불확실한 환경조성지원 대신 실제로 아이를 갖고자 하는 부부들을 지원하는 게 효과적이란 얘기다. 실제로 지난해 출생아 열 명 중 한 명(9.3%)은 난임 시술을 통해 태어났다.

난임을 통한 출생아 비중은 앞으로도 증가할 전망이다. 취업과 결혼이 늦어지며 평균 출산연령(지난해 33.5세)이 늦어지자 불임·난임 진단(지난해 37만9000명)도 매년 급등한 탓이다. 이에 정부에서도 난임 지원을 늘리고 있지만, 여전히 부족하다는 게 난임 부부들의 공통된 지적이다. 김재연 대한산부인과의사회장은 “난임 부부들에게 직접적인 지원을 늘리고 난임 치료 휴가를 연장하는 것도 고려해야 한다”고 조언했다.