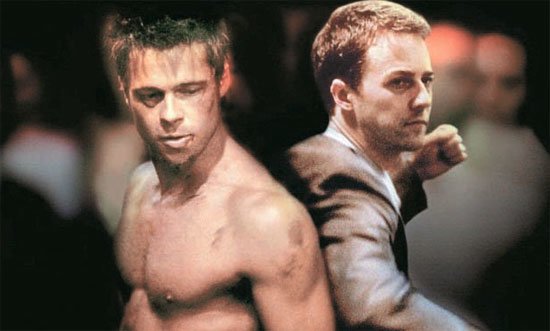

영화 ‘파이트클럽’의 한 장면. 저자는 이 영화가 소비사회의 지루함에서 탈출해 폭력을 선택한 사람들의 이야기라고 설명한다. [사진 20세기폭스]

영화 ‘파이트클럽’의 한 장면. 저자는 이 영화가 소비사회의 지루함에서 탈출해 폭력을 선택한 사람들의 이야기라고 설명한다. [사진 20세기폭스]

인간은 언제부터 지루해했을까?

고쿠분 고이치로 지음

최재혁 옮김, 한권의책

376쪽, 1만9000원

주말 저녁, 특별히 할 일도 없고 갈까 말까 망설이던 친구 집들이에 갔다. 몇몇은 식탁에서 치킨과 맥주를 먹으며 수다를 떨고. 몇몇은 TV 앞에서 ‘무한도전’을 보며 박장대소했다. 맛있는 음식과 좋은 친구가 있는 즐거운 저녁. 그런데 집에 돌아와 씻고 잠자리에 들려는 순간, 문득 이런 생각이 든다. ‘나 실은 오늘 저녁 무척 지루했어.’

이런 느낌 아시는지. 할 일은 많고 분주한데 왠지 지루한 느낌, 왁자지껄 떠들고 있는데도 뭔가 허전한 기분. 일본의 젊은 철학자인 저자가 이 책을 구상한 계기도 이런 경험 때문이었다. 인간은 왜 지루해할까. 어떤 상황에서 지루함을 느끼며 어떻게 하면 지루함 속에서 행복하게 살아갈 수 있을까.

인류가 지루함과 직면한 것은 정착생활을 시작한 1만여 년 전쯤일 것으로 저자는 예측한다. 일상이 도전으로 가득한 유목생활에 비해 정착생활은 같은 풍경 안에서 같은 일을 반복해야 하는 삶이다. 이렇게 오랜 역사를 가진 지루함은 자본주의의 전개와 함께 본격적으로 주목받는다. 산업화 이후 사람들은 여유로워졌고 한가함을 얻었다. 하지만 이를 어떻게 사용해야 할지 몰랐다. 지루함을 떨치기 위해 사람들은 몰두할 것 을 갈망했다. 전쟁과 혁명에 몸을 던진 이가 있었고, 한 편에선 문화를 즐기고 취미를 찾았다. 오늘날의 소비사회는 인간의 지루함이 자본의 논리에 포섭되면서 생겨났다.

고쿠분 고이치로

고쿠분 고이치로철학자들도 지루함에 관심이 많았다. “인간의 불행은 누구라도 방에 꼼짝 않고 있을 수 없기 때문에 생겨난다”고 말한 파스칼, 지루함을 “일상적인 불행”이라 말했던 버트런드 러셀 등이 대표적이다. 저자는 니체와 칸트, 마르크스 등 세기의 철학자들이 지루함이라는 문제를 어떻게 바라봤는지 분석해나간다. 하이데거는 지루함이란 감정을 체계화한 철학자다. 그는 인간이 세 가지 종류의 지루함을 느낀다고 봤다. 첫째는 30분 후 도착하는 열차를 기다릴 때와 같은 ‘어떤 것에 의해 지루해진’ 상태고, 둘째는 친구의 집들이에서처럼 ‘어떤 상황에서 느껴지는 지루함’이다. 그리고 마지막으로 이유 없이 인간을 꼼짝 못하게 만드는, “아무튼 그냥 지루해”의 상태가 있다.

이렇게 저자와 함께 지루함의 계보를 탐구하는 과정은 다행히 전혀 지루하지 않다. 치밀하게 얽힌 논리적 고리를 따라 책장이 술술 넘어간다. 철학자들의 의견을 단지 소개하는 데 그치지 않고 어떤 허점이 있는지 날카롭게 논박하는 부분에선 짜릿함마저 느껴진다. 하이데거는 인간은 누구나 기분 전환이 불가능한 지루함과 마주하게 되며, 그 순간이 바로 “결단을 통해 자유를 발휘”해야 할 때라고 했다. 그러나 저자는 하이데거의 이런 해법이 인간을 무모한 전쟁이나 극단적인 믿음 등 어떤 것의 노예로 이끄는 동기가 될 수 있다고 우려한다.

그리하여 저자가 제안하는 방법은 지루함을 인간이 공존해야 할 대상으로 인정하면서, 동시에 강렬하게 자신을 잊고 빠져드는 ‘동물이 되는 순간’을 기다리라는 것이다. 언뜻 허무 해 보이는 결론이지만 책의 논지를 꼼꼼히 따라온 이라면 그 의미를 명확히 이해할 수 있다. 어떻게 살아야 하는가에 대한 다양한 생각거리를 던지는 매력적인 책이다.

이영희 기자 misquick@joongang.co.kr