『이것이 모든 것을 바꿀 것이다』.

미국 하버드대의 사회학자 니컬러스 크리스타키스는 2009년 발간한 저서에서 인구변화가 미래상을 송두리째 바꿀 것이라고 내다봤다. 그는 인구구조 변화의 단계를 네 가지로 나누었다. 첫째는 출생률·사망률이 모두 높은 단계, 둘째는 사망률만 감소하는 단계다. 셋째는 출생률이 떨어지는 단계, 마지막은 출생률·사망률이 모두 낮은 단계다. 서구 사회에서 첫째에서 넷째 단계까지 가는 데 100년 이상이 걸렸다면 한국 사회에서는 불과 40년 만에 그런 변화가 일어났다. 우리는 대비할 틈 없이 ‘인구변화의 기습’을 당했다.

최근 중앙일보는 저출산이 몰고올 가족형태의 변화를 심층 취재했다. 6년 후인 2020년에는 1인 가정이 전체의 30%를 차지해 가장 보편적인 가구형태가 된다는 취재 결과를 내놓았다. ‘출산을 반드시 해야 한다’는 질문에 60대는 50%가 “그렇다”고 답한 반면 20대는 14%만 동의했다는 면접조사 내용도 기사화했다. 이런 급격한 변화를 재빠르게 알아채 대처해야 함은 두말할 나위 없다.

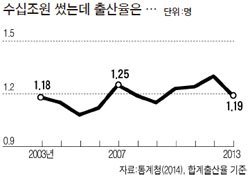

우리는 인구정책에서 큰 실패를 경험했다. 1980년대 중반 출산율 상승세가 급격히 꺾이는데도 강도 높은 출산억제 정책을 유지했고, 90년대 중반 출산율이 뚝 떨어진 뒤에야 출산장려 정책을 썼다. 지금은 2006년부터 출산장려·보육지원 등을 근간으로 한 ‘새로마지플랜’이 시행 중이다. 내년까지 10년간 50조원을 쓴다. 하지만 최근 10년 새 합계출산율은 1.18에서 1.19로 제자리걸음을 했다.<그래픽 참조> 인구정책의 큰 틀이 잘못돼 있지 않은지, 원점에서 점검해야 할 때다.

인구변동은 불가역성(不可逆性)이 강하다. ‘저출산·저사망’ 단계에 접어들면 좀처럼 이전으로 되돌아가기 어렵다. 출산장려 정책을 아무리 써도 흐름이 바뀌지는 않는다. 프랑스에서 출산장려 정책이 일부 성공했다는 주장도 있다. 하지만 매년 국내총생산(GDP)의 4%에 가까운 예산을 써서 출산율이 찔끔 올랐다면 우리가 이를 따라 해야 할 필요는 없다.

지금의 인구정책은 저출산을 부정적으로 보는 측면이 강하다. 그래서 어떻게든 막겠다고 여긴다. 삶의 질을 높이고 노동생산성을 올리며 환경을 깨끗하게 할 기회로 보는 시각은 미미하다. 하지만 우리가 애를 써도 인구대체율 2.1(여성 한 명이 2.1명 출산)에 도달할 수 없는데, 천문학적인 재정을 써도 효과가 미미한데 출산 장려에 ‘올인’할 이유는 없다. 출산장려금 지급같이 일시적인 양적 정책을 버리고 인적자원의 질을 높이는 질적 정책을 과감히 도입해야 한다. 빈곤아동 100만 명, 그만큼의 불우청소년을 잘 보듬어 안는 데 힘을 쏟고 재교육을 통해 노동생산성을 높이며 해외에서 젊은 고학력의 외국인이 유입될 수 있도록 이민제도를 손봐야 한다.

1인 가구 비율이 47%인 스웨덴은 ‘싱글 패밀리’에 맞춰 공공주택을 짓는다. 원룸을 제외하고 주방·육아장소 등을 함께 쓰도록 주거공간을 배치해준다. 일본은 독거가정에 맞는 치안서비스를 제공한다. 이처럼 우리보다 수십 년 전 고령화사회에 진입한 나라는 인구정책의 기조를 저출산 ‘대응’에서 ‘적응’으로 바꾸었다. 우리도 신(新)인구정책을 진지하게 고민할 때가 됐다. 인구감소시대에 맞게 정치·경제·사회의 틀을 다시 짜는 것이다.