경기도 성남시 분당동에 사는 고3 최정현(19)양은 일주일에 한 번쯤 집 근처에 있는 패스트푸드 가게에 들른다. 그가 자주 주문하는 것은 밀크셰이크. 가격표에는 한 잔에 1200원이라고 적혀 있지만 1300원을 지불한다. 100원은 환경보증금이다. 가게 안에서 마시면 1200원만 내면 된다. 그렇지만 느긋이 앉아서 마시지 못하고 1회용 컵에 받아 나오기 때문에 100원을 별도로 내야 한다. 최양은 밀크셰이크 값이 아예 1300원이라고 생각한다. 추가로 내는 100원이 어디에 쓰이는지 모른다. “작은 돈이라 심각하게 생각해본 적이 없어요.”

신동연 기자

신동연 기자 주부 이선아(43·인천시 동춘동)씨. 가을 옷을 사기 위해 9월 초 들른 백화점에서 종이 쇼핑백과 비닐봉투 값으로 850원을 냈다. 이씨 역시 환경보증금의 사용처를 묻는 질문에는 고개를 저었다. 막연히 좋은 일에 사용될 것으로 생각한다.

환경보증금 제도는 자원을 절약하고 1회용품 사용으로 인한 폐기물 발생을 줄이기 위해 환경부가 2002년 6월 도입했다.

현재 유통업체와 패스트푸드점, 테이크아웃 전문점 등 47개사가 자율적으로 동참하고 있다. 비닐봉투·쇼핑백·1회용 컵을 필요로 하는 고객에게서 50·100원을 받는다. 소비자들이 컵이나 봉투를 다시 가져오면 이 보증금을 돌려준다.

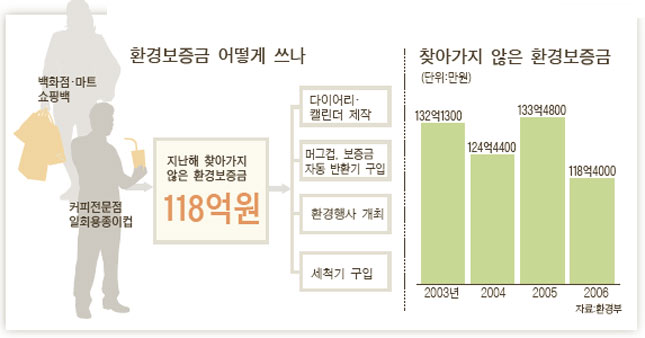

환경부는 이 제도가 상당한 효과를 거둔 것으로 자체평가 한다. 환경부에 따르면 2002년 하반기에 쇼핑객 1000명당 486개의 봉투를 구입했으나 지난해 하반기에는 186개로 줄었다. 하지만 지난해 환경보증금 160여억원 가운데 118억4000여만원이 주인을 만나지 못했다. 고객들이 보증금을 돌려받을 수 있다는 것을 모르거나 다시 매장을 찾아가는 것을 번거롭게 생각하기 때문이다.

수첩·다이어리 만들어 선심

소비자들이 찾아가지 않은 환경보증금은 어디로 갔을까?

서희정(23·중앙대 영문과 3)씨는 올해 초 서울 명동의 던킨 도너츠 매장에서 카페라테를 마시고 다이어리를 한 권 받았다. 서씨는 최근에서야 이 다이어리가 일회용 컵의 보증금으로 만들어진 것이라는 얘기를 친구에게서 들었다. 다이어리를 유심히 살펴봤더니 마지막 페이지에 “환경을 사랑하는 던킨의 마음입니다”라는 짧은 문구가 적혀 있었다.

기업이 소비자의 돈으로 홍보 용품을 만들어 생색내는 것이다. 비슷한 사례는 또 있다. 스타벅스는 지난해 10월 말 매장을 찾은 고객들에게 허브 화분을 나눠줬다. 테이크아웃 커피 전문점 로즈버드는 지난해 하반기 재생 용지로 만든 달력과 수첩을 고객들에게 돌렸다. 재생 용지는 환경보증금으로 구입한 것이지만 이에 대한 설명은 수첩이나 달력 아무 데도 없었다. 사은품을 받은 소비자는 ‘선물’을 받아 즐겁지만 정작 자신들의 돈으로 만들어졌다는 사실은 모른다.

환경보증금으로 환경 관련 행사를 벌이는 경우도 있다. 홈플러스는 ‘e파란 어린이 환경 큰잔치’를 7년째 열고 있다. 그림 그리기, 글짓기, 폐품 재활용 패션쇼 등 내용이 다양하다. “환경보증금으로 행사가 열린다고요? 전혀 몰랐어요” 그림 그리기 대회에 어린이들을 데리고 3년 연속 참가한 미술학원 강사 강모(26·경기도 용인시)씨의 말이다. 홈플러스는 지난해 환경보증금 1억9500여만원을 환경 관련 행사에 사용했다.

이에 대해 한양대 이현우(광고홍보학부) 교수는 “환경이라는 명분을 내세워 기업을 홍보하는 것 자체를 비난할 수는 없다”고 말한다. 그러나 이 교수는 “홍보 행사 비용의 출처나 목적을 분명히 밝히지 않는다면 소비자를 속이는 행위가 될 수도 있다”고 지적한다.

소비자 돈으로 홍보하는 셈

환경보증금으로 사은품을 만들어 고객들에게 되돌려주거나 환경 관련 행사를 개최하는 것은 나은 편이다. 일부 기업은 환경과 직접적으로 관련이 없는 곳에 보증금을 쓴다. 커피 전문점 파스쿠치는 지난해 2750만원을 머그컵과 컵 세척기를 구입하는 데 사용했다. 커피빈도 지난해 상반기 컵 세척기를 구입하는 데 2255만원, 컵 보증금을 자동으로 돌려주는 기계를 사는 데 275만원을 지출했다. 매장에서 일회용품을 수거해 가는 업체에 1800만원을 주기도 했다. 커피빈 운영본부 관계자는 “장기적으로 볼 때 일회용품을 줄이는 일과 관련된 것이고, 소비자를 위한 일이기에 문제가 없다”고 말했다. 그러나 다른 커피 전문점 관계자의 말은 다르다. 그는 “환경보증금을 고객에게 환원하기 위해 노력하고 있다”며 “컵 세척기 등을 구입할 때는 회사 예산에서 처리하고 있다”고 말했다.

환경보증금으로 환경미화원 자녀에게 장학금을 지급하는 경우도 있다. 지난해 롯데리아·맥도날드·KFC·버거킹·스타벅스가 자체적으로 사용한 환경보증금은 52억원이었다. 이 가운데 17.5%인 9억2000만원을 장학금으로 썼다.

보증금 관련 법규 없어

환경보증금이 기업들의 쌈짓돈처럼 사용되고 있다. 환경보전 활동이나 환경관련 단체를 지원하는 것과 관련이 없어도 ‘환경’이라는 단어만 들어가면 어디든지 쓸 수 있는 돈으로 인식되고 있다. 이렇게 주먹구구식으로 보증금을 운용하는 것은 환경보증금을 명시한 법이 없기 때문이다.

환경보증금은 해당 기업들과 환경부의 ‘자발 협약’으로 운영되고 있다. 강제력이 없어 환경부는 보증금 문제에 대해 손을 놓다시피 하고 있다. 한마디로 기업들이 보증금을 어떻게 사용하는지 간섭할 수 없다는 입장이다. 자원순환정책과 관계자는 “환경보증금을 받을지 말지, 받은 돈을 어디에 사용하든지 모두 해당 기업이 자율적으로 결정한다”고 말했다. 환경부가 하는 일은 보증금 사용 내역을 기업의 홈페이지에 올리도록 권유하는 것이 전부다. 이에 따라 사용내역을 공지하는 회사는 스타벅스·KFC 등 6곳이다. 그나마 사용 내역을 뭉뚱그려 발표하기 때문에 구체적으로 어디에 사용하는지 가늠하기 힘들다.

이에 대해 자연순환사회연대 홍수열 팀장은 “환경보증금에 대해 환경부의 의지가 부족하다”며 “기업에 부담을 주는 것을 규제라고 생각해 기업의 눈치를 살피느라 제도를 개선하지 못하고 있다”고 말했다. 홍 팀장은 환경보증금을 거두는 것과, 사용 내역을 법으로 규정하고 어길 경우 벌칙이 있어야 한다는 입장이다.

이화여대 박정수(행정학) 교수는 “보증금이 소비자의 돈인지, 기업의 돈인지를 놓고 논란이 있다”면서 “어쨌든 소비자 입장에서는 보증금이 강제 징수의 성격을 띠므로 지출 내역 등을 구체적으로 공개하도록 의무화하는 것이 필요하다”고 말했다.

![[오늘의 운세] 5월 18일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202405/18/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)