![2021년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용 응시생들이 8월 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 면접시험을 위해 길게 줄지어 서 있다. [연합뉴스]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202112/12/f2496161-1f04-40f7-a0d5-34dc4455dc11.jpg)

2021년도 국가공무원 9급 공개경쟁채용 응시생들이 8월 경기 고양시 킨텍스 제2전시장에서 열린 면접시험을 위해 길게 줄지어 서 있다. [연합뉴스]

"일을 잘하면 오히려 손해라는 인식이 있어요. 잘하고 열심히 하는 사람한테 일이 몰리거든요."

"일방적이고 경직된 조직 문화에 질렸어요. 효율적으로 일 처리를 할 수가 없는 구조에요."

이른바 '신의 직장'에 다닌다는 직장인의 하소연입니다. 잘릴 일 없고, 저녁이 있는 삶을 누릴 수 있다는 일터에 숨어있는 그늘이죠. 바로 공무원입니다.

[밀실]<제80화> #공무원 사회를 떠난 청년을 만나다

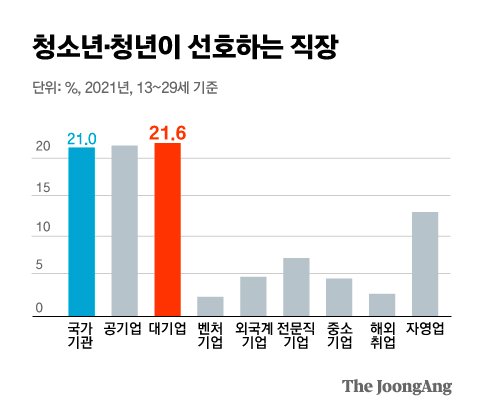

공무원은 늘 취업준비생이 가고 싶어하는 일자리로 꼽힙니다. 통계청 사회조사에 따르면 공무원직(국가기관)은 2015년부터 청소년과 청년 직업 선호도에서 꾸준히 1위를 차지했습니다.

그러나 최근 들어 많은 청년이 공직 사회를 스스로 떠나고 있다고 하는데요. 이들은 밖으로 알려진 이미지와 내부에서 체감하는 현실이 다른 만큼 직업 선택 시 여러모로 고민해봐야 한다고 입을 모읍니다. 올해 직업 선호도 조사에서도 대기업에 밀려 1위를 놓쳤습니다. MZ 세대의 고백은 단지 배부른 투정일까요. 밀실팀이 공무원을 이미 그만뒀거나 퇴직을 고민 중인 청년들을 만나봤습니다.

청소년·청년이 선호하는 직장. 그래픽=김은교 kim.eungyo@joongang.co.kr

내가 잘릴 일 없다는 건, 걔도 잘리지 않는 것

공무원의 가장 큰 장점은 안정성입니다. 내가 속한 조직이 망할 일도, 아주 큰 사고가 아니라면 나를 쫓아낼 일도 없다는 거죠. 그런데 2년 전 지방직 공무원 자리를 박차고 나온 나모(33)씨는 오히려 이게 문제가 될 수 있다고 말합니다.

"자기에게 주어진 일이 너무 많다면서 못 하겠다고 단호하게 말하는 사람들이 있어요. 실제 일이 많다기보단 아예 일을 안 하려고 하는 거죠. 그래도 뉴스에 나올 정도만 아니면 안 잘려요."

나씨는 "누군가가 나태하다는 건 주관적 평가일 수 있다. 그러나 그 사람이 하지 않은 일은 누군가 마무리해야 하고, 그걸 떠맡게 되는 건 결국 주변 사람들"이라고 덧붙입니다. 팀을 여러 번 옮겼지만, 어디를 가나 그런 사람들은 있었습니다. 불공평하다는 생각에 건의를 시도했지만, 변하는 건 없었다고 해요. 그는 결국 어렵게 합격한 공무원직을 그만뒀다고 합니다. "절이 싫으면 중이 떠나라는 공무원 사회에 두손 두발 다 들었다"면서요.

세무직 공무원인 A씨(31)도 나태한 조직 문화를 꼬집었죠. "일부 공무원 사이에선 대놓고 일을 하지 않으려는 사람들을 '인공위성'이라 부른다. 어딜 가도 인공위성처럼 떠돌기만 하고 아무런 일도 안 하는 걸 비꼰 말"이라고 전합니다.

'일잘러'에겐 보상 대신 숙제만 늘어

밀실팀과 인터뷰하고 있는 구광회씨. 이정민 인턴

일을 아예 손에서 놓은 사람들의 업무를 처리하는 건 대개 '일잘러(일을 잘하는 사람)'의 몫입니다. 이들은 합리적 보상은커녕 더 많은 숙제를 떠안게 되는 거죠.

4년간의 지방직 공무원 생활을 두 달 전 마무리한 구광회(31)씨는 "일을 열심히 했을 때 보상이나 만족감이 쌓여야 일을 지속할 수 있다. 하지만 공무원 조직에선 일을 열심히 할수록 더 많은 일, 그리고 다들 기피하는 어려운 일이 부과된다"고 분위기를 설명해요.

물론 기관·부서·지역마다 다르지만, 공무원이라고 워라밸이 지켜진다는 보장도 없습니다. 구씨는 "2~3년 차 때는 야근을 정말 많이 했다. 물론 야근수당이 나오지만, 저녁이 있는 삶을 원하는 동료들은 돈 때문에 야근하고 싶진 않아 했다"고 말합니다. 또한 야근수당 등의 금전적 보상은 한계선이 정해져 있습니다. 주말에 출근하거나 긴 시간 야근을 했더라도 그에 상응하는 돈을 받지 못하는 경우도 종종 생기죠.

그는 "국민 세금으로 내 월급을 받는 만큼 금전적 보상을 엄청 많이 주는 식의 변화는 힘들 수 있지만, 일 처리에 있어 자율성이나 효율성을 높이는 방향으로 나아갈 필요가 있다"고 강조했습니다.

"원래 다 그런 거야" '꼰대 문화'도 불만

사기업처럼 자율성이나 효율성을 높이기 어려운 이유는 뭘까요. 5년 차 공무원 B씨(29·국가직)는 "묻지도 따지지도 말라는 '꼰대 문화'가 가장 크다"고 말합니다. B씨는 "일이 왜 이렇게 진행될 수밖에 없냐고 물으면 '원래 그런 것이니 토 달지 말라'는 답변이 돌아온다"고 한탄하죠.

두 아이의 엄마가 된 후, 지난 7월 일을 그만둬야 했다는 정지나(41)씨도 경직된 조직 문화에 한계를 느꼈습니다. 정씨는 "육아휴직을 마치고 돌아왔을 때 엉뚱한 업무가 주어졌다. 국가 조직마저도 (자녀 양육 등을 보장해주는) 사회적 제도를 받아들일 준비가 되어 있지 않다는 사실에 절망감을 느꼈다"고 해요. 그는 "승진을 포함해 여러 부분에서 평가가 굉장히 큰 영향을 미치는 공무원 사회에선 상사의 말이 곧 법칙인 분위기가 있다"고 말합니다.

밀실팀과 인터뷰하고 있는 정지나씨. 이정민 인턴

다면평가가 이뤄지지 않고 일방평가만 이뤄지는 만큼, 상사 지시가 부당하다고 느껴져도 말할 수 없는 게 일상이 된 거죠. 실제로 일부 지역에선 사수 공무원의 점심을 후배 기수 공무원들이 돌아가면서 사는 문화도 있다고 합니다.

지속된 세대 갈등…떠나는 이 줄일 수 있나

그렇다면 '윗사람'은 젊은 후배들을 어떻게 바라볼까요. 30년 넘게 국가직 공무원 생활을 하다 퇴직한 이모(61)씨는 여러 불만에 대해 '케바케'라고 답합니다. 어디에서 일하냐에 따라 달라질 수 있다는 거죠.

이씨는 "공무원 조직은 거대하고 촘촘하다 보니 단지 공무원이라는 이름으로 묶이기엔 조직과 구성원 특성이 다 다르다"면서 "세대 간 정서와 가치관 차이에서 발생하는 문제는 늘 있었다"고 말했습니다. 다만 그는 "경직된 계급적 관료 조직의 한계를 보완하는 수준에서 다면평가가 필요하다고 생각한다"고 합니다.

매년 치열한 경쟁을 뚫은 뒤 공무원이 되는 청년들. 정작 마주치는 팍팍한 현실 속에서 그들이 진정 원하는 '국가와 국민을 위한 삶'을 어떻게 실현할 수 있을까요. 그리고 무엇이 바뀌어야 떠나는 이들을 줄일 수 있을까요.

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)