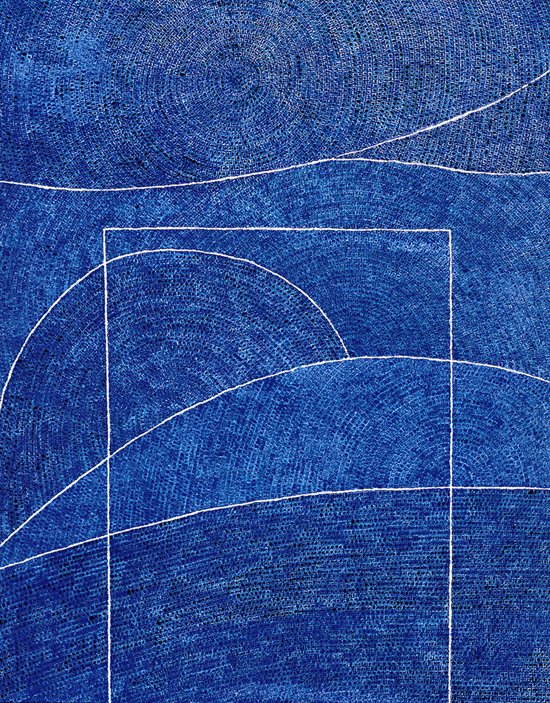

김환기, 10만 개의 점, 1973, 코튼에 유채, 263×205㎝.

김환기, 10만 개의 점, 1973, 코튼에 유채, 263×205㎝.1968년 5월 1일, 뉴욕의 김환기(1913∼74)는 일기에 이렇게 썼다.

“오늘의 미술이란 우리가 가지고 있는, 또 가질 수 있는 모든 형태를 찾아내고 있는 것이다.”

그에게는 그게 점이었던 모양이다.

김환기는 화폭에 백자를, 우리 산을, 우리 새와 사슴을, 해와 달을 그렸고, 만년엔 대형 캔버스에 수만 개의 점을 찍고 또 찍었다. 수묵화처럼 한 점 한 점 번져나간 이것은 저 우주에 촘촘히 박힌 별이기도, 너와 내가 만나 이룬 인연이기도, 고국의 그리운 산하와 친구들이기도 했다. 서울을 떠나 뉴욕에서 찍은 점들은, 한국 미술이 구상에서 추상으로, 근대 미술에서 현대 미술로 옮겨가는 가교가 됐다.

72년 9월 14일의 그는 좀 외로웠던 것 같다.

“요 며칠은 틀 꾸미기에 지친다. 화제란 보는 사람이 붙이는 것. 아무 생각 없이 그린다. 생각한다면 친구들, 그것도 죽어 버린 친구들, 또 죽었는지 살았는지 알 수 없는 친구들 생각뿐이다. 서러운 생각으로 그리지만 결과는 아름다운 명랑한 그림이 되기를 바란다.”

자, 그의 이 그림은 어떤가. 서러운가, 명랑한가.

권근영 기자 young@joongang.co.kr