지난해 열린 런던 올림픽에서 42.195㎞를 완주하는 영광의 순간에 조국의 국기를 달지 못한 마라토너가 있다. 내전이 한창이던 1993년 수단 남부의 고향 마을 판드톤을 떠난 구오르 메리얼(29)은 오륜기를 달고 올림픽에 출전했다. 2011년 수단으로부터 독립한 그의 조국 남수단이 아직 국제올림픽위원회(IOC)에 가입하지 않은 상태라 개인 자격으로 뛸 수밖에 없었던 것이다. 이에 수단 정부가 그에게 국가대표팀 가입을 권유했지만 메리얼은 단호히 거절했다. “조국을 떠난 난민이었던 내가 수단 국기를 달고 올림픽에 나가는 것은 내전 중 희생된 동포 200만 명에 대한 배신”이라는 이유였다. 이 200만 명에는 그의 형제·자매 8명 등 일가친척 28명도 포함돼 있었다.

내전·탄압 피해 대부분 이웃국가로 탈출

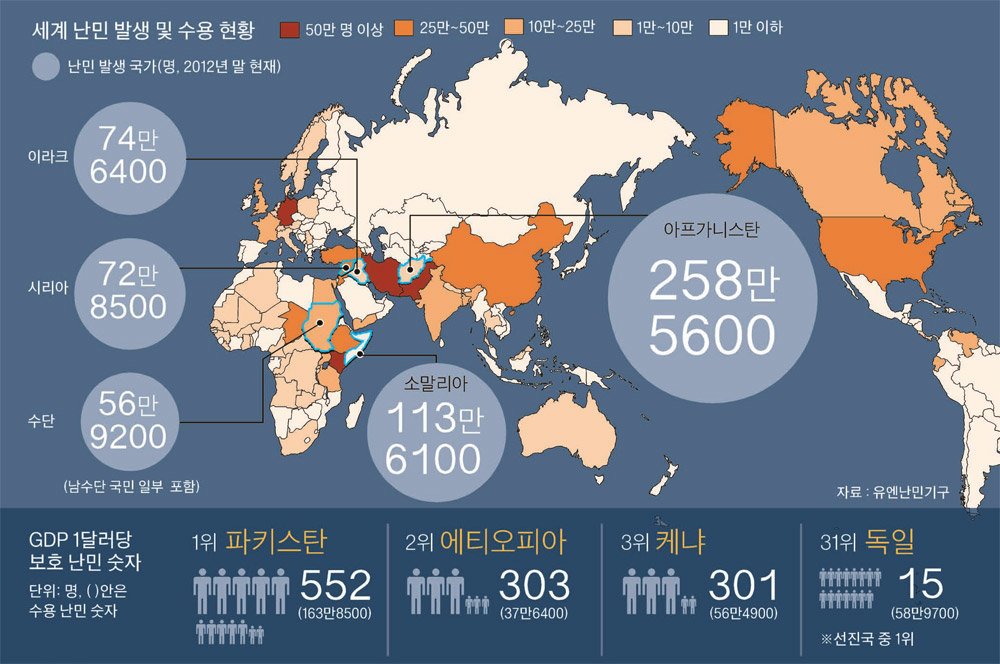

그런 메리얼이 지난달 말 유엔난민기구(UNHCR)의 도움으로 탈출 뒤 처음으로 고향을 찾았다. 20년 만에 장성한 아들을 본 그의 어머니는 어린아이처럼 메리얼의 어깨에 매달려 눈물을 쏟아냈다. 납치 위협 등을 피해 혈혈단신으로 고향을 떠난 여덟 살 꼬맹이가 소년병으로 끌려가지 않고 세계적 마라토너가 된 것은 마을 사람들에게 기적과도 같았다. 이집트를 거쳐 미국으로 건너가 열여섯 살 때 난민 지위와 영주권을 인정받은 메리얼의 인생은 난민들이 겪는 수난과 국제사회의 도움을 통해 다시 일어서는 과정을 보여주는 단적인 예다. 세계 난민의 날을 하루 앞둔 19일 UNHCR이 발표한 자료에 따르면 메리얼처럼 분쟁과 탄압을 피해 조국을 떠난 난민 수는 2012년 말 현재 1540만 명에 이른다. 국내 실향민과 난민 지위 신청자까지 합치면 그 숫자는 4520만 명까지 올라간다. 지구상의 최약자층으로 분류되는 난민의 수와 이동 경로는 피로 얼룩진 아픈 세계사를 고스란히 보여주는 증표다.

개도국이 81% 수용 …10년 새 10%P 늘어

2012년 한 해 동안만 110만 명의 난민이 새로 발생한 가운데 특히 주목할 부분은 내전으로 삶의 터전을 잃은 시리아 난민들이다. 2012년 말 72만8500명이던 시리아 난민 수는 6월 현재 165만여 명까지 치솟았다.

이와 같은 난민의 폭발적 증가는 심각한 국제분쟁이나 내전 등이 일어날 때마다 반복된 현상이다. 1999년 코소보 사태 때는 86만7000명이 알바니아·보스니아 등으로 대거 빠져나갔다. 난민 발생국 순위에서 32년째 연속으로 ‘비운의 1위’를 차지하고 있는 아프가니스탄에서는 79년 소련의 침공 이후 난민이 대량 발생했다. 탈레반 정권 집권과 내전으로 인해 90년대에는 무려 630만 명이 조국을 떠났다. 90년대 중반 ‘인종청소’가 자행됐던 유고슬라비아와 내전이 벌어진 소말리아·르완다에서도 많은 난민이 나왔다.

선진국, 절차 까다롭게 하고 단속 강화

이런 난민들을 위한 인도적 지원 확대에 반대하는 국가는 없다. 하지만 국제사회에서 큰 목소리를 내는 선진국이 꼭 더 많은 난민을 받아주는 것은 아니다. 오히려 난민을 수용하고 있는 국가 가운데 개발도상국이 81%로 10년 전(70%)에 비해 부유국과 빈곤국의 보호 난민 수 격차가 계속해서 벌어지고 있다고 UNHCR은 설명했다. 난민을 많이 보호하는 국가 상위 10개 가운데 선진국은 독일과 중국뿐이다. 미국은 2011년까지 10위 안에 들었지만 2012년에는 순위권 밖으로 밀려났다.

이런 현상에는 지리적 요인이 가장 크게 작용한다. 현실적인 한계로 인해 멀리까지 이주하지 못하고 주변국으로 피신하는 난민이 대부분이기 때문이다. 분쟁국이 많은 사하라 이남 아프리카에 전 세계 난민의 4분의1 정도가 몰려 있는 것 역시 이런 이유다.

하지만 선진국이 정치·경제적 이해관계 때문에 난민 수용을 꺼리거나 절차를 까다롭게 하는 경향이 있다는 분석도 나온다. 유럽연합(EU)의 관문 격인 그리스와 이탈리아의 경우 아랍의 봄 이후 북부 아프리카에서 건너오는 ‘보트 피플’이 급증하고 경제 위기까지 겹치자 난민에 대해 공공연히 껄끄러운 감정을 드러내며 단속 강화에 나서고 있다.

국민소득 감안 땐 파키스탄이 최고 부담

최근 시리아 난민 이주 방안을 검토하겠다고 밝힌 미국에서도 부정적 기류가 감지된다고 현지 언론들은 전한다. 시리아 사태 해법을 두고 국제사회의 갈등이 깊어지는 가운데 난민 재정착 문제를 민감한 정치적 사안으로 여기는 분위기 때문이다.

이에 UNHCR은 “많은 위험부담을 무릅쓰고 국경을 난민에게 열어주는 빈곤국들을 국제사회 차원에서 지원해야 한다”고 강조하고 있다. 난민 보호에 드는 경제적 비용 등을 해당 국가에만 떠맡길 경우 분쟁과 혼란이 지역 전체로 퍼질 우려도 있기 때문이다. UNHCR이 국민 1인당 국내총생산(GDP)을 근거로 1달러당 보호 난민 수를 추산한 결과 파키스탄이 552명으로 독일(15명)의 37배에 이르는 경제적 부담을 지고 있는 것으로 나타났다.

장기 체류 난민이 증가하면서 근본적인 난민 구호 패러다임을 ‘기부’에서 ‘투자’로 전환해야 한다는 목소리도 나온다. 영국 일간 가디언은 17일 “난민 캠프에 17년 이상 머무른 난민이 600만 명 이상”이라며 “이제 긴급구호를 넘어 투자를 통해 난민의 교육 및 훈련 기회를 늘리고 자립 가능한 경제공동체를 만들도록 기업가 정신으로 무장시킬 필요가 있다”고 전했다.

유지혜 기자