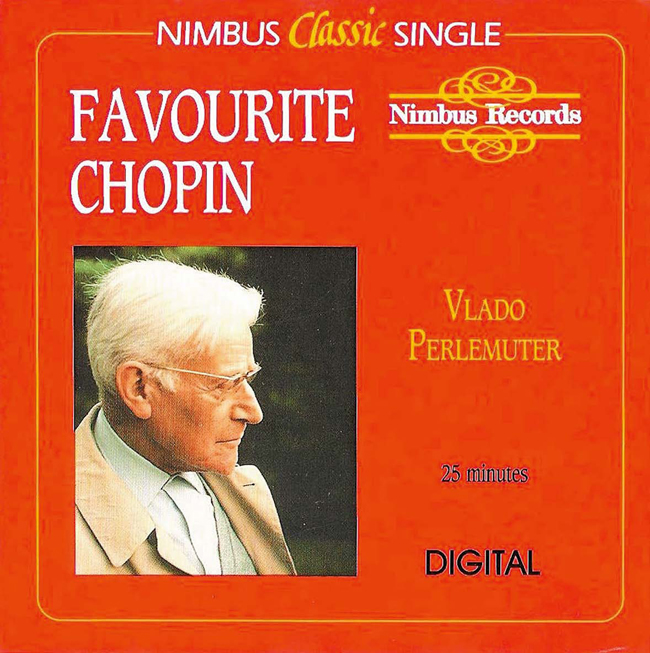

피아니스트 페를뮤터는 세 살 때 사고로 왼쪽 눈을 실명해 그의 사진은 대부분 오른쪽 얼굴을 찍은 것이다. 님버스 레코드의 쇼팽 인기곡집.

피아니스트 페를뮤터는 세 살 때 사고로 왼쪽 눈을 실명해 그의 사진은 대부분 오른쪽 얼굴을 찍은 것이다. 님버스 레코드의 쇼팽 인기곡집.

그는 한 달이면 보름은 사업과 창작으로 활발하게 활동하고 보름은 죽은 듯이 집에서 칩거하며 꼼짝도 하지 않는다. 그의 이 생존주기(生存週期)를 깜박 잊고 어쩌다 내가 전화를 걸었을 때 저쪽에서 들리던 까칠하고 힘없는 목소리가 지금도 귀에 들리는 것 같다. 칩거라고 하지만 사실은 병상에 누워 있는 것이다. 나는 조울증(躁鬱症)이 이렇게 무서운 병이란 걸 그를 통해 처음 알았다.

[음악, 나의 동경 나의 위안] 쇼팽의 ‘뱃노래’

“이봐, 자네 병은 음악을 자주 들으면 치료되는 병이야. 적절한 음악을 골라 자주 들으라고.” P가 병원에서 독한 약을 얻어다 먹는 게 고통스럽다고 할 때마다 나는 P에게 음악 듣기를 권했다. 함께 용산 상가로 가서 오디오 기기를 알선해 주기도 하고 음반 가게에 가서 음반을 골라주기도 했다. 음악치료나 임상자료에 관해 아는 바는 없지만 경험상 나는 음악의 치유력을 높게 평가하는 편이다.

P는 나와 가까운 사이고 드물게 속마음까지 터놓을 수 있는 후배 작가다. “나 러시아 가는데 여행경비 좀 보태줘야 하지 않나.” 이런 말을 거리낌없이 할 수 있는 사람은 P 말고는 없다. 그의 작품은 언제나 내가 1차 독자가 된다. 그가 초고를 으레 내게 보내고 의견을 묻곤 한 것이다. 그는 남들보다 시간을 반밖에 사용하지 못하는 처지인데도 내가 부끄러울 정도로 작품 생산성이 높으며 조그만 수입품 회사를 운영하는데 거기서도 만만치 않은 사업수완을 보여줬다. 그 마음의 병만 제외하면 한마디로 그는 ‘우수인재’인 셈이다.

P가 회복주기가 되어 내게 전화를 걸었다. 언제 그랬느냐는 듯 목소리가 쾌활하고 생기 넘쳤다. 우리는 L호텔 커피숍에서 만나기로 약속했다. ‘옳지. 이번엔 페를뮤터(Vlado Perlemuter·1904∼2002)가 연주한 쇼팽의 ‘뱃노래(Barcaroll)’를 들어보라고 해야지.’ 약속장소에 가기 전 나는 생각했다. 한참 이 짧은 곡을 즐기던 참이었다. 이 곡은 전에도 들었건만 특별한 인상을 받지 못했는데 페를뮤터 연주로 들은 게 계기가 되어 이 곡이 마음속에 들어왔다. 변덕 많은 귀라고 하지만 연주가가 그 곡을 갑자기 끌어당겨주는 것도 사실이다. 참 미묘한 음악과 미묘한 연주가가 만난 것이다. 쇼팽이 이처럼 행복한 정경을 그려낸 것도 매우 이채롭다.

페를뮤터의 음반 카탈로그에 등장하는 사진을 보면 언제나 오른쪽 옆모습만 나온다. 리투아니아 태생인 그는 세 살 때 한쪽 시력을 잃었다. 스승인 코르토를 비롯해 라흐마니노프, 라벨 등이 페를뮤터의 특출한 기교와 감성에 찬탄의 말을 쏟아냈다. 연주가로 그는 축복받은 재능을 가졌지만 삶 자체는 그다지 평탄한 것은 아니었다. 결혼 직후 유대계란 이유로 나치의 추적을 받았고 박해를 피해 파리를 떠난 직후에는 결핵으로 3년 동안 요양원에 갇혀 지냈다. 오랜 기간 그는 피아노 앞에 앉지 못했고 연주무대도 갖지 못했다.

“뭐 재미있는 일 없나요?” 커피숍에서 만난 P가 대뜸 물었다.

“응, 프리 엠프 하나 시청했는데 갖고 싶더라고. 돌려보내는데 아쉽더군.”

“그깟 엠프 사버리죠, 머. 사드릴게요. 제 것도 하나 사고.”

0이 세 개에다 숫자 몇 개가 더 추가되는 고가품을 음반 한 장 골라내듯 쉽게 사겠다고 한다. 그의 조증(躁症)이 활발하게 작용할 때 반응이다. 그의 재촉에 이끌려 프리 엠프를 들어보기 위해 택시를 타고 시 외곽에 있는 제작사로 찾아갔다. 나는 오디오 제작사 사장에게 페를뮤터가 연주하는 쇼팽의 ‘뱃노래’를 신청했다. 작은 공간이지만 그곳은 웬만한 음반들을 두루 갖추고 있다. 주인이 수집가인 것이다. 주인이 페를뮤터의 음반을 올리고 세 사람이 나란히 앉아 음악을 들었다.

“이 음악을 한번 들어봐. 적어도 8분50초 동안은 고통 따위는 잊을 수 있을 거야.”

시작 전에 내가 P에게 한 말이다. 음악이 곧 끝났다. 이제 P의 소감을 들을 차례인데 갑자기 얼굴빛이 창백해진 P가 “지금 전화가 온 것 같은데요. 잠깐만요”라고 말하고 휴대전화를 꺼내더니 바깥 복도로 나갔다. 2분쯤 뒤 돌아온 그는 “가봐야겠어요. 누굴 만나기로 약속한 걸 깜박 잊고 있었어요”라는 말을 남기고 뒤도 돌아보지 않고 혼자 떠나버렸다.

울증(鬱症)이 돌아와 제자리를 차지한 순간의 전형적인 모습이다. 전에도 비슷한 경험이 있어서 나는 크게 놀라지는 않았으나 오디오 사장에겐 너무 미안했다. 그는 왜 이 즐거운 음악을 뿌리쳤나? 음악이 마음의 치료제로 유용하다는 각종 임상자료에도 불구하고 무서운 조울증과는 코드가 맞지 않은 것일까?

12월 크리스마스를 며칠 앞두고 P의 친구로부터 전화가 걸려왔다. 오디오 회사에서 P와 헤어진 지 한 달쯤 지났을 때다.

“어젯밤 P가 술을 마시고 길을 건너다 그만….”

8분50초 동안 들었던 쇼팽의 ‘뱃노래’는 P와 함께 들은 마지막 음악이 되었다. 40년 가까이 이어오던 둘의 인연도 거기서 끝났다. 그의 무반응에도 불구하고 나는 우리가 그런 즐거운 음악을 그때 함께 들었던 것을 다행으로 여기고 있다.