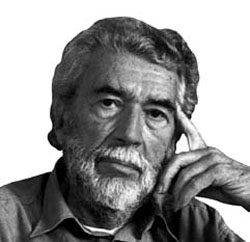

알랭 로브그리예 (Alain Robbe-Grillet, 1922~2008) 『질투』를 비롯한 대표작들에서 카메라 렌즈를 통해 보듯 엄격하게 객관화된 시선을 작품 속에 도입하는 새로운 기법을 선보여 누보로망의 대표 작가로 손꼽힌다. 알랭 레네의 영화 ‘작년, 마리엔바트에서’(1961)의 시나리오를 집필했고, 영화 ‘불멸의 여인’(1963)을 직접 만들기도 했다.

알랭 로브그리예 (Alain Robbe-Grillet, 1922~2008) 『질투』를 비롯한 대표작들에서 카메라 렌즈를 통해 보듯 엄격하게 객관화된 시선을 작품 속에 도입하는 새로운 기법을 선보여 누보로망의 대표 작가로 손꼽힌다. 알랭 레네의 영화 ‘작년, 마리엔바트에서’(1961)의 시나리오를 집필했고, 영화 ‘불멸의 여인’(1963)을 직접 만들기도 했다. 프랑크는 지금 카뷰레터를 완벽하게 검사하기 위해 분해해야 할 부속품의 리스트를 꼽고 있다. 너무나 꼼꼼하게 꼽으려다 보니 빤한 부품들도 일일이 언급하게 된다.(…) “오늘은 기계에 아주 밝으신 것 같군요.” A…가 말한다. 프랑크는 한참을 이야기하던 중에 갑자기 입을 다문다. 그는 오른쪽에 있는 입술과 두 눈을 쳐다본다. 거기에는 조용한 미소가 어려 있다. (…) “이제 트럭에 대해 제법 알게 되었습니다.” 그는 말한다. “모터들은 다 비슷하니까요.” 그 말은 물론 엉터리다. 특히 그의 대형 트럭의 모터는 그가 가지고 있는 미국산 자동차의 모터와 비슷한 점이 거의 없다. “옳은 말이에요. 여자도 마찬가지죠.” A…가 말한다.

강신주의 감정 수업 <29> 질투

『질투(La Jalousie)』라는 소설의 화자는 자신의 아내 ‘A…’와 이웃 남자 ‘프랑크’가 나누었던 대화를 쓰디쓰게 다시 음미하고 있다. 새벽에 프랑크와 함께 나간 자신의 아내가 밤새 돌아오지 않았기 때문이다. 새 차를 구매한다는 프랑크의 말에 아내는 자신도 장 볼 것이 있다며 따라나간 것이다.

평상시 프랑크는 자신의 아내와 자식을 내버려두고 화자의 집을 너무나 자주 들락거린다. 물론 화자가 아니라 그의 아내 A…를 보러 오는 것이다. 그렇지만 화자의 아내 A…는 은근히 프랑크의 방문을 기대하는 눈치다. 프랑크가 올 때면 확연히 생기를 되찾는 것이 바로 그 증거다. 심지어 화자의 아내와 프랑크는 같은 소설을 읽으면서 의견을 교환하기까지 한다. 이렇게 나름 영혼의 교감까지 즐기던 두 남녀가 이른 새벽에 함께 나간 뒤, 하룻밤이 지나도록 돌아오지 않는 것이다. 화자의 질투를 어렵지 않게 짐작할 수 있는 대목이다.

1957년 출간된 알랭 로브그리예의 소설 『질투』는 자신의 아내와 이웃집 남자 사이의 연애에 촉수를 세우고 있는 어느 남자의 질투심을 다루고 있다. 새로운 소설을 추구했던 ‘누보로망(nouveau roman)’ 운동의 대표자답게 로브그리예는 자신의 소설에 3인칭 시점을 아예 배제하고 있다. 심지어 이야기를 이끌어 가고 있는 화자는 있지만 소설에는 결코 ‘나’라는 말조차 나오지 않는다. 단지 우리에게는 화자의 시선과 그의 눈에 포착된 풍경만 주어져 있을 뿐이다. 다시 말해 『질투』에는 질투로 고뇌하는 내면 풍경에 대한 묘사는 증발했고, 단지 질투에 사로잡힌 시선에 포착된 외부 풍경에 대한 묘사만이 영화처럼 펼쳐지고 있다. 당연히 우리는 화자가 어떤 내면을 가진 주체인지 짐작할 길은 없다. 그러니까 질투에 빠지지 않았을 때, 화자는 어떻게 보고 생각할지 짐작할 수조차 없다는 것이다. 이 대목에서 질투에 대한 스피노자의 생각을 들어보자.

“질투(Invidia)란 타인의 행복을 슬퍼하고 반대로 타인의 불행을 기뻐하도록 인간을 자극하는 한에서의 미움이다.”(스피노자의 『에티카』에서)

타인, 그러니까 프랑크의 행복은 화자의 아내 A…와 함께 있는 것이다. 하지만 프랑크에게도 아내가, 그리고 A…에게도 남편이 있으니, 두 사람 사이의 행복이 지속적인 것일 수는 없었다. 스피노자의 말대로 질투에 사로잡힌 사람은 “타인의 행복은 슬퍼하고 불행은 기뻐하는” 법이다. 그래서 화자는 프랑크와 A…와 그렇게도 자주 동석하였던 것이다. 그것만으로도 프랑크에게 불행을 안겨 줄 수 있을 테니 말이다.

두 사람을 기다리던 화자의 머릿속에 외출하기 전 두 사람 사이의 대화가 떠오르는 것도 어쩌면 당연한 귀결인지도 모른다. 질투에 사로잡힌 화자는 그들의 외박이 부득이한 것인지, 아니면 의도적인 것인지를 결정해야 한다는 무의식적인 압박을 받고 있었다. 이 대목에서 모든 자동차의 “모터들은 다 비슷하다”는 프랑크의 말에 아내는 “옳은 말이에요. 여자도 마찬가지”라고 말했던 구절이 떠올랐다. 남의 아내라고 자신을 너무 어려워하지 말라는 것, 자신도 성적인 희열을 갈구하고 있는 여자라는 것을 암시하는 말 아닌가.

이것저것 생각에 골몰했던 화자에게 두 사람은 마치 아무런 일도 없었다는 듯이 돌아온다. 물론 자신들을 태운 자동차의 모터가 고장이 나서 하룻밤을 싸구려 여관에서 보낼 수밖에 없었다는 말을 잊지 않고 말이다.

잊지 말아야 할 것은 질투 때문에 화자의 내면이 산산이 찢어지지 않는다는 점이다. 오히려 질투는 화자에게 결혼 생활에 예기치 못했던 건강한 긴장을 가지고 온다. 그에게 질투는 지금까지 무관심했던 아내의 일거수일투족을 관찰하고 그녀의 내면을 읽는 긴장감을 가져다주었다. 인간은 그다지 소중하게 여기지 않는 것이라 하더라도 타인이 그것을 소유하려는 순간, 그것을 다시 움켜쥐려고 하는 법이다. 스피노자도 말하지 않았던가. “어떤 사람이 어떤 것을 즐기고 있다고 생각하는 것만으로 우리는 그것을 사랑할 것이고 즐기려고 할 것”이라고.

그래서 프랑크에게 느낀 질투라는 감정은 A…에 대한 화자의 관심과 애정을 다시 되살려준 결정적인 계기라고 할 수 있다. 그렇지만 이것으로 화자에게 사랑이 완전히 복원될 수 있을까?

불행히도 그럴 수는 없을 것이다. 사랑의 감정은 질투라는 감정을 낳지만, 반대로 질투라는 감정이 사랑의 감정을 낳지는 못하는 법. 질투는 단지 사랑의 찌꺼기에 해당하는 감정일 수밖에 없으니까 말이다.

대중철학자『. 철학이 필요한 시간』『철학적 시읽기의 괴로움』『상처받지 않을 권리』등 대중에게 다가가는 철학서를 썼다.

![[오늘의 운세] 6월 17일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/17/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)