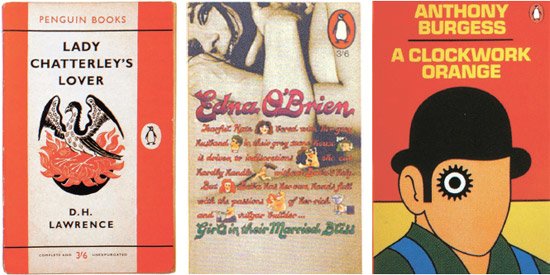

왼쪽부터 『채털리부인의 사랑』(1960), 『결혼의 축복에 젖은 여자들』(1967), 『시계 태엽 오렌지』(1985).

왼쪽부터 『채털리부인의 사랑』(1960), 『결혼의 축복에 젖은 여자들』(1967), 『시계 태엽 오렌지』(1985).출판사 펭귄의 책 표지는 그 자체만으로 아이콘이 된 흔치 않은 사례다. 1935년 영국 런던에서 첫 문고판을 발간한 이후, 차별화된 표지 디자인으로 업계를 선도해왔다. 표지 변천사를 살펴보면 당시 독자의 취향과 독서 문화를 알 수 있을 정도다.

이 표지 디자인을 한 눈에 볼 수 있는 전시회가 서울 광화문 교보문고에서 열린다. 내년 1월 20일까지 한 달간 열리는 전시는 영국 런던의 빅토리아 앤드 알버트 박물관에서 처음 시작해 중국을 거쳐 한국에 들어왔다.

출판사 펭귄의 전시를 박물관이 아닌 서점에서 하는 것은 처음이다. 교보문고는 중앙통로에 전시공간을 마련하고, 300여권의 책을 연대별로 정리했다.

초창기 펭귄은 각 책의 성격보다는 출판사를 드러내는데 집중했다.

표지를 3분할 해서 로고와 책 제목, 저자 이름만 집어넣었다. 장식과 일러스트레이션으로 꽉 차있던 동시대 다른 책들과 차별화하는 전략이었다. 또 기존의 문고판과 달리 양질의 콘텐트를 출간하면서 창립 10년이 안돼 ‘문고판’의 최강자로 떠오른다.

단순함이 무기였던 펭귄은 독자의 수요가 다양해짐에 따라 정형화된 틀을 깨기 시작한다.

데이비드 피어슨, 코렐라이 빅포드-스미스, 질리안 타마키, 쿠사마 야요이 등 세계적인 디자이너들이 펭귄을 위해 디자인 작업에 참여했고, 이번 전시에서 이들의 작품을 만나볼 수 있다. 더불어 펭귄 블랙 클래식(고전 시리즈)의 오리지널 디자인과 미국판, 중동아시아판, 브라질판 등 세계 각국의 표지도 전시했다. 서점이라는 공간적 제약 때문에 영국의 전시보다 부피가 작아진 것은 아쉬운 점이다.