2004년 이후 한국의 가계부채 증가세가 소득불평등 확대에 영향을 미친 것으로 나타났다. 다른 국가와 달리 주택 취득 목적에 빚이 쏠려 있어서다. 고소득 가계가 소비를 줄이고 빚을 내 비금융자산을 취득하면서 미래 소득을 늘려온 반면, 저소득 가계는 내 집 마련을 위해 ‘빚을 낼 기회’도 적었다.

김경진 기자

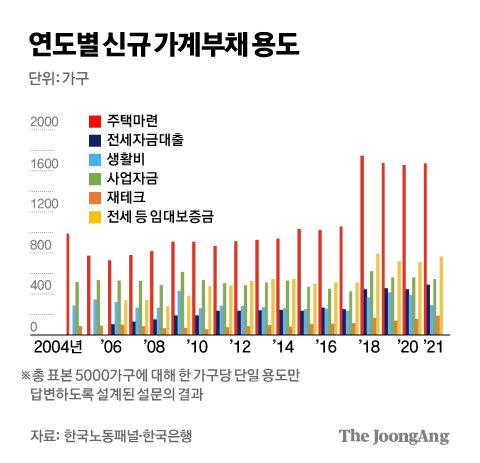

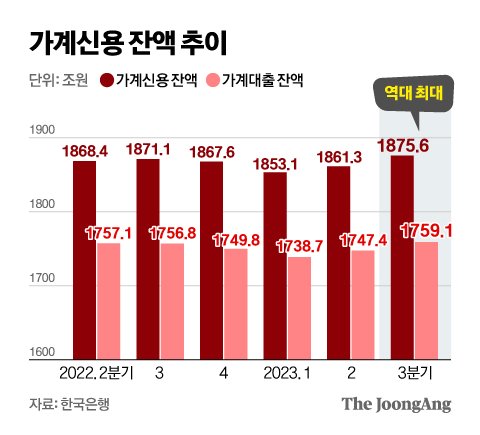

26일 김수현 전남대 경제학부 교수‧황설웅 한국은행 경제연구원 금융통화연구실 부연구위원이 펴낸 ‘우리나라의 가계부채와 소득불평등’ 보고서에 따르면, 2018년 주택가격 상승기 이후 신규부채 대부분이 주택담보대출을 목적으로 발생했다. 국내 5000가구(농어촌 지역 제외)를 추적 조사하는 한국노동패널 2004~2021년 자료를 분석한 결과다. 주택 마련 용도의 신규 가계부채 건수는 1000여건에서 등락하다가 2018년을 기점으로 1700건 내외로 급증했다. 연구진은 “소상공인 사업자금이나 소비재원을 마련하기 위한 부채도 있지만 규모나 증가율 측면에서 비금융자산 취득을 위한 부채에 비해 미미한 수준”이라고 설명했다. 한국은행에 따르면 올 3분기 말 주담대 잔액은 1049조1000억원으로 2분기 말(1031조8000억원)보다 17조3000억원 늘어 가계대출 증가세를 이끌었다.

김경진 기자

소득이 높을수록 주택 마련 대출에 더 몰렸다. 1분위(소득 하위 20%) 가구의 대출 건수는 2004년 이후 100~200건 사이를 유지했지만 5분위(소득 상위 20%) 가구 대출 건수는 2017년 400여건에서 2021년 600건을 훌쩍 넘었다. 보고서는 “자산이 적은 저소득 가계는 레버리지(대출) 없이 주택을 마련하는 것이 더욱 어려운데, 은행 등 금융사로부터 신용을 제공받기 어려워 주택 취득 기회가 제한된다”고 짚었다. “현행 LTV(주택담보인정비율)와 DSR(총부채원리금상환비율)과 같은 거시건전성 규제는 소득이 높은 가계에 레버리지 취득 기회를 상대적으로 많이 부여하고 있다”는 것이다.

미국의 경우 소득분위가 높아질수록 가계부채를 급격하게 줄이고 금융자산 형태로 자산을 구성하는 반면 한국은 소득분위가 높아지더라도 주택 관련 부채 비중이 크게 줄지 않는 양상을 나타냈다. 이는 부동산을 자산증식 수단으로 선택해온 학습효과 영향으로 분석된다. 실제로 연구진이 비금융자산 취득을 위한 신규 대출이 가처분소득에 미치는 효과를 소득분위별로 따져보니, 5분위 가계 소득만 늘었다. 주택가격 하락기엔 월세로 경상수익을 늘리고, 상승기엔 주택을 매각해 자본수익을 얻으면서다. 반면 1~4분위 가계는 이자 부담 탓에 가처분소득이 오히려 줄었다. 연구진은 “대출 잔액 증가에 따른 소득증가 효과도 고소득층일수록 커진다”며 “과도한 가계부채가 재분배 측면에서 부정적 효과를 야기할 수 있다”고 설명했다.

가계신용 잔액 추이 그래픽 이미지. 자료 한국은행

소비를 줄일 정도로 무리해서 빚을 진 가구가 늘어나고 있다는 점도 문제로 지적된다. 이론적으로 가계부채는 한 가구의 소득이 들쭉날쭉해도 소비수준을 일정하게 유지해주는 순기능을 갖고 있지만, 현재 한국 상황에는 적용되기 어렵다. 연구진은 “2018년 이후 빚을 늘린 고소득 가계가 사교육비‧외식비‧문화비 소비 비중을 줄였다”며 “이 같은 수준까지 가계부채를 진 가계는 금리 인상 등 외부충격으로 원리금 상환이 어려워져 금융기관 건전성에도 위험 요소가 될 수 있다”고 지적했다. 지난 9월 한국은행도 “가계 소득 수준보다 주택가격이 고평가된 상황”이라며 “부동산 시장을 중심으로 한 가계부채 증가세가 성장 잠재력을 크게 저해할 가능성이 있다”고 경고했다.

![[오늘의 운세] 4월 28일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202404/27/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[초고령화 시대 노인 일자리] 대기업 상무 출신, 전문기술 배우려 또 대학에…"몸 낮추고 몸값 올리는 노력은 계속해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202404/27/ac8138be-929f-4f41-8283-4cdfa711b01f.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)