세계 최대 생활용품업체인 프록터앤갬블(P&G)이 SKⅡ와 팬틴 샴푸 등 미용 관련 브랜드를 처분한다. 경영난을 해결하기 위한 ‘브랜드 구조조정’의 일환이다.

블룸버그통신은 P&G가 미용 브랜드를 매각하는 방안을 논의하고 있다고 16일(현지시간) 보도했다. SKⅡ·커버걸 등 화장품 브랜드와 팬틴 샴푸, 허벌에센스, 올레이 스킨케어 등 미용 브랜드를 묶어서 일괄 매각하거나 기업을 분할하는 안을 검토하고 있다. 실적이 좋아질 가능성이 있는 팬틴과 올레이는 매각 대상에서 제외될 수도 있다고 덧붙였다.

P&G가 군살빼기에 속도를 올리는 것은 부진한 실적 때문이다. 앨런 래플리 최고경영자(CEO)가 P&G를 이끌던 2000~2009년은 전성기였다. 매출은 2배, 순이익은 4배로 늘었다. 하지만 래플리가 직접 고른 후계자 로버트 맥도널드에게 자리를 물려주고 떠난 뒤 P&G는 위기를 맞았다. 유니레버와 로레알 등 경쟁업체에 밀리기 시작했다. 세계금융위기 등의 영향으로 소득이 줄어든 소비자가 비싼 P&G의 제품을 찾지 않으면서 수익성은 악화됐다.

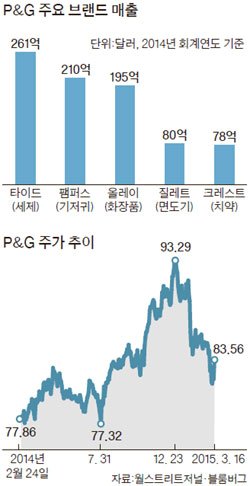

2013년 5월 래플리의 복귀에도 분위기는 달라지지 않았다. 비대해진 조직의 효율성이 떨어졌기 때문이다. 170~180여 개에 달하는 브랜드 중 실제 돈이 되는 것은 손에 꼽을 정도다. 월스트리트저널(WSJ)은 “P&G의 전체 매출(831억 달러)의 90% 가량은 타이드(세제)와 팸퍼스(기저귀), 올레이(화장품) 등 주요 브랜드 몇 개가 내고 있다”고 보도했다.

최근에는 해외 실적도 부진해졌다. 달러 강세가 악재로 작용한 것이다. 그 결과 지난해 4분기 순이익(23억7000만 달러)이 전년도 동기 대비 31%나 줄었다. 매출도 4.4%나 감소했다. 사업을 단순화하라는 주주들의 압박도 커져 갔다.

결국 ‘브랜드 정리’라는 칼을 뽑아든 래플리는 올해 7월까지 실적이 좋은 65개 상위 브랜드만 남기고 100여 개의 브랜드를 정리한다는 계획을 밝혔다. 성장 속도가 느리거나 돈만 까먹는 브랜드는 처분하겠다는 것이다. 이미 몇몇 브랜드는 다른 기업에 넘겼다. 지난해 배터리 사업부문인 듀라셀을 워런 버핏의 버크셔해서웨이에 47억 달러에 매각하기로 합의했다. 지난해 12월에는 비누 등을 생산하는 제스트와 카메이를 경쟁사인 유니레버에 팔았다.

오루 모히우딘 유로모니터 애널리스트는 블룸버그와의 인터뷰에서 “뷰티 산업은 매우 세분화돼 있고 타깃층이 분명할 때 성공할 수 있다”며 “P&G가 산업의 흐름에 발맞춰 움직이지 못했다”고 말했다. 블룸버그는 “기저귀와 세제 등 가정용품을 파는 데 익숙했던 거대기업 P&G에 순식간에 트렌드가 변하고 경쟁이 치열한 화장품 산업은 어려운 시장”이었다고 분석했다.

미용 브랜드 매각 소식이 알려진 16일 P&G 주가는 전날에 비해 2.1% 오른 83.56달러에 거래를 마쳤다. 하루 상승폭으로는 지난해 10월24일 이후 가장 컸다. 올 들어 P&G 주가는 8.3% 하락했다.

하현옥 기자 hyunock@joongang.co.kr

!["10점 만점에 11점"…英 독설 심사위원 놀래킨 '3분 태권 무대' [영상]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/16/2b284bb2-8e01-43b7-8a9e-8da5c241b0ea.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)