‘겨울스포츠의 꽃’ 프로농구가 뒷걸음질치고 있다. 정규리그가 막판을 향하고 있지만 일반인들의 관심에선 멀어진지 오래다. 지난해 10월 인천 아시안게임에서 금메달을 따내며 농구 열풍을 기대했지만 찻잔 속의 태풍에 그쳤다.

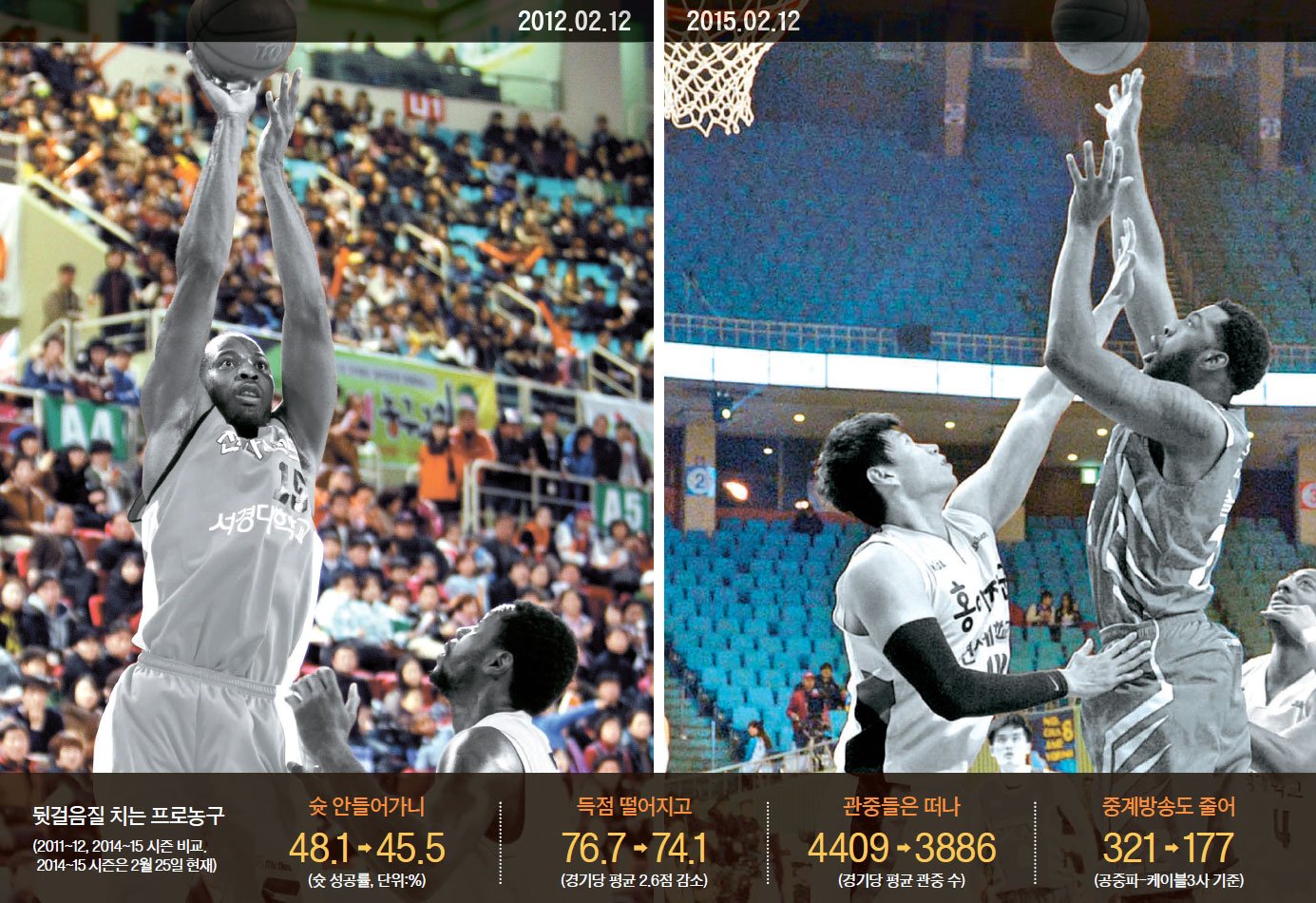

지난 12일 프로농구 삼성-인삼공사의 경기가 열린 잠실체육관 관중석이 텅 비어 있다(오른쪽). 정확히 3년 전인 2012년 2월 12일 전자랜드와 모비스가 맞붙은 인천 삼산체육관의 꽉 찬 관중석과 대조를 이룬다. [뉴시스·KBL] ▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다

지난 12일 프로농구 삼성-인삼공사의 경기가 열린 잠실체육관 관중석이 텅 비어 있다(오른쪽). 정확히 3년 전인 2012년 2월 12일 전자랜드와 모비스가 맞붙은 인천 삼산체육관의 꽉 찬 관중석과 대조를 이룬다. [뉴시스·KBL] ▷여기를 누르시면 크게 보실 수 있습니다체육관을 찾는 팬들이 줄었다. 올 시즌 프로농구 경기당 평균 관중은 3886명(2월 25일 현재)으로 지난 시즌(4372명)보다 11.2% 감소했다. 이상민(43) 감독의 부임으로 시즌 초반 관중이 늘었던 서울 삼성은 지난해보다 7% 떨어졌고, 지난 시즌 평균 관중 2위였던 창원 LG는 27.4%(5469명→3972명)나 줄었다.

TV 중계 횟수가 줄면서 시청률도 크게 떨어졌다. 케이블 방송사 SBS스포츠가 올 시즌 중계한 프로농구 평균 시청률은 0.272%(AGB닐슨미디어리서치·전국 유료가구 기준)다. 평균 0.896%를 기록한 남자 프로배구에 크게 밀린다. 공중파·케이블·IPTV 등 TV 중계 횟수도 지난 시즌 같은 기간(257회)에 비해 크게 떨어진 229회에 그쳤다. 또다른 케이블 방송사인 KBSN스포츠가 올 시즌 프로농구 중계를 하지 않는 데다 프로배구의 인기에 프로농구가 밀리기 때문이다.

경기력도 크게 떨어졌다. “요즘 프로농구는 고등학교 농구보다 못하다”는 말까지 나올 정도다. 올 시즌 슛 성공률(2점슛+3점슛)은 45.5%로 1997년 프로 출범 후 역대 최저다. 팀당 평균 득점은 74.1점이다. 지난해 7월 취임한 김영기(79) 한국농구연맹(KBL) 총재가 “관중에게 사랑받는 농구로 돌아가자”면서 내걸었던 평균 득점 목표치 85점에 한참 못 미친다. 박건연 MBC 해설위원은 “밤 늦게까지 개인 훈련을 했던 과거와 달리 기본기도 제대로 다져지지 않은 채 프로에 올라오는 선수가 많아졌다. 이런 현상이 누적돼 경기력이 떨어지고 있다”고 말했다.

뻔한 결과가 이어지자 흥미도 줄었다. 엎치락뒤치락하는 시소게임은 사라지고 점수 차가 크게 벌어지는 경기가 속출했다. 올 시즌 20점 차 이상 난 경기가 36게임이나 된다. 지난 시즌 같은 기간 26경기보다 늘었다. 최하위(11승40패) 삼성과 9위(11승39패) KCC는 나란히 10연패 이상을 한 차례씩 기록하면서 ‘승점자판기’ 신세가 됐다.

심판들의 일관성 없는 판정도 팬들의 불만을 샀다. KBL은 지난 2일부터 비디오 판독을 확대 시행하고 있지만 판정 논란은 끊이지 않는다. 지난 22일 LG-SK전에서는 LG 데이본 제퍼슨이 골네트를 잡고 블록슛을 하는 명백한 파울을 범했다. 문경은 SK 감독이 항의했지만 심판은 그냥 넘어갔다.

24일 오심을 인정한 KBL은 뒤늦게 해당 심판에게 제재금을 부과했다. KBL 홈페이지 자유게시판에는 연일 심판에 대한 불만이 쏟아지고 있다. A구단 관계자는 “(오심에 대한) 심판설명회를 요청해도 태도는 달라지지 않았다. 실력이 부족한데다 바뀐 규정을 제대로 숙지하지 못한 심판들에게 아무 말도 못 하는 게 답답하다”고 토로했다.

농구팬들은 김종규(24·LG)·김선형(27·SK) 등 12년 만에 아시안게임 금메달을 따낸 스타들이 프로농구의 중흥을 일으킬 것이란 희망을 품었다. 김 총재가 ‘재미있는 농구’를 표방하며 국제농구연맹(FIBA)룰을 도입한 것도 기대를 모았다.

그러나 농구 중흥의 꿈은 멀어지고 있다. 김태환 MBC스포츠플러스 해설위원은 “농구인들이 위기감을 절실히 느껴야 한다”면서 “KBL이 제대로 중심을 잡아야 한다. 경기력·행정력의 문제를 심각하게 받아들이지 않으면 위기는 계속될 것”이라고 말했다.

우지원 SBS스포츠 해설위원은 “프로농구도 그들만의 리그가 돼 가고 있다. 그 선수가 그 선수같고, 볼거리도 한계에 다다랐다. 판을 키워야 한다. 중국·일본·필리핀 등 동아시아 국가들과 리그를 통합하는 것도 생각해 볼 수 있다”고 말했다.

많은 농구인들은 ‘소통’을 얘기한다. KBL 창립 멤버인 ‘대선배’ 김 총재 앞에 직언을 할 사람이 보이지 않는 상황에서 김 총재가 귀를 열고 농구인의 목소리를 들어야 한다는 뜻이다.

김지한 기자