지난 9월 영국 런던 리버풀의 앨버트 독에서 열린 ‘해적 축제’에 가족과 함께 참가한 해적복장 차림의 소년. [사진 앨버트 독]

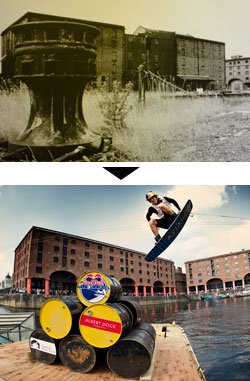

지난 9월 영국 런던 리버풀의 앨버트 독에서 열린 ‘해적 축제’에 가족과 함께 참가한 해적복장 차림의 소년. [사진 앨버트 독] 1972년 폐쇄 후 방치됐던 이 항구(위)는 웨이크보드 대회가 열리는 공간으로 변신했다. [사진 앨버트 독]

1972년 폐쇄 후 방치됐던 이 항구(위)는 웨이크보드 대회가 열리는 공간으로 변신했다. [사진 앨버트 독]지난달 말 영국 런던 리버풀의 항구 ‘앨버트 독(Albert Dock)’엔 영하의 추운 날씨에도 관광객들로 북적였다. 5살난 딸과 이곳을 찾은 브라질 관광객 비앙카 페레이라(35·여)는 “해적 장난감 등 다른 곳에서 쉽게 볼 수 없는 지역색이 담긴 장난감이 많아 딸에게 선물했다”고 말했다. 티셔츠, 배지 등 비틀즈 기념품을 잔뜩 구매한, 여러 나라에서 온 비틀즈 팬들도 눈에 띄었다. 앨버트 독 중심의 ‘비틀즈 스토리’ 박물관에서 산 것들이라고 했다.

항구도시 리버풀은 영국 산업혁명 시절 산업화의 관문 역할을 했다. 그러나 세계2차대전 이후 몰락하기 시작했다. 제조·무역업이 쇠락하면서 도시는 점점 슬럼화됐다. 1980년께 실업률은 17%를 기록하기도 했다. 지속된 고실업에 리버풀은 ‘거친 도시’의 대명사가 됐다.

리버풀이 변화를 맞이한 건 산업화 시대가 남긴 유산들에 새로운 콘텐트를 채워넣으면서부터였다. 지역의 주요 항구였던 앨버트 독이 변화를 선도했다. 앨버트 독의 항구·창고 건물들은 1972년 이후 문을 닫은 채 방치돼 있었다. 지역 개발업자들이 80년대 초반 리모델링에 나서 이를 호텔, 카페, 영화관, 갤러리, 박물관 등으로 바꿨다. 관광·서비스 산업 육성을 위해서다.

리버풀 산업 유산군은 2004년 유네스코 세계유산으로 등재됐다. 리버풀의 관광수입은 매년 13억 유로(약 1조7600억원)에 이른다. 이안 머피 앨버트 독 책임이사는 “지역의 역사를 스토리로 만든 게 매년 500만명 이상이 다녀가는 비결”이라고 말했다.

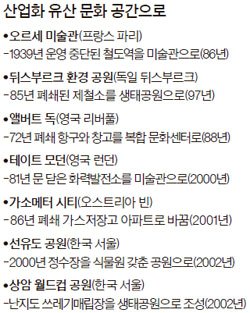

화력발전소를 리모델링해 유명해진 ‘테이트 모던’ 갤러리도 죽어가던 런던 동부에 숨을 불어넣었다. 테이트 모던 갤러리의 경우 건설 단계부터 지역 공동체와 협의해 개발 계획을 진행했다. 국립극장 등 동부의 다른 명소들을 보행로로 연결했다. 그 사이에 카페, 편집숍 등의 상권이 형성됐다. 산업화시대의 유산을 보전하는 프로젝트는 지역경제 회복과도 밀접한 관련이 있다. 배봉균 신세계 상업박물관장은 “산업의 흐름이 빨라지는 상황에서 산업화 유산을 신규 산업의 새로운 거점으로 개발하느냐 마느냐가 ‘도시의 경쟁력’을 결정할 것”이라고 말했다.

서울시에서도 산업 유산 활용 움직임이 활발해지고 있다. 서울 당인동 화력발전소 인근의 문화지구화가 대표적이다. 2009년 신발 공장을 리모델링해 오픈한 카페 ‘앤트러사이트(Anthracite·무연탄)’를 중심으로 젊은 예술가들이 주변에 자리를 잡기 시작했다. 앤트러사이트는 당시에는 무명에 가까웠던 홍대 디자이너 가구 브랜드 ‘매터 앤 매터’(Matter & Matter)의 가구를 사용하고, 갤러리 ‘비롯’의 작품을 매주 소개하는 등 지역예술의 거점이자 전시장이 됐다. 앤트러사이트 이수림 부대표는 “뉴욕의 에이스 호텔처럼 버려진 동네에 파고들어 지역을 문화적으로 발전시키고 싶어 이 곳에 터를 잡았다”고 말했다. 서울 화력발전소를 문화창작 발전소로 재탄생시킨다는 시의 계획이 실현될 경우 시너지 효과는 더 커질 것으로 보인다.

시는 2018년까지 서울 화력발전소를 지하로 옮기고 서울시 미래유산인 기존 시설은 문화창작발전소와 자연생태공원으로 리모델링할 계획이다. 단국대 조명래(도시지역계획학)교수는 “기존에 버려진 산업화의 유산에 문화와 이야기를 입히면 과거의 영광을 되찾는 게 가능해진다”며 “산업화시대의 유산을 도시의 핫 플레이스로 바꾸는 정책을 지속적으로 펴야 한다”고 말했다.

리버풀(영국)=구혜진 기자

이은정(단국대 중어중문) 인턴기자