서울 광화문 세종로네거리에 걸린 도로명주소 표지판.

서울 광화문 세종로네거리에 걸린 도로명주소 표지판.매일 낯선 집에 편지를 배달하는 집배원들은 어떻게 적힌 주소만 보고 집을 찾아갈까요? 동 이름과 번지의 숫자만으로 집을 찾기란 현실적으로 힘든 일입니다. 올해부터 집이나 건물의 위치를 알려주는 주소가 도로명·건물번호를 사용하는 ‘도로명주소’로 바뀐다고 해요. 편리한 점도 있지만 익숙했던 동네 이름이 바뀌며 논란이 되기도 했죠. 둘리와 고길동 아저씨가 살았던 ‘쌍문동’이 ‘방학로’가 된 것처럼요. 도로명주소는 어떤 원리로 생겨난 걸까요. 이걸 알면 생활이 좀 더 편리해질 수 있을 거예요. 도로명주소에 담긴 비밀을 알아봤습니다.

각 길에 얽힌 역사 반영해 도로명 만들어

100년 동안 사용되던 기존의 주소로 집을 찾기란 여간 힘든 일이 아니다. 번지수에 적힌 숫자의 순서대로 집이 있지 않아서다. 1918년 일제 강점기에 도입된 ‘지번주소’는 주민들에게 세금을 걷기 편하도록 땅을 나누며 번호를 붙인 원리로 생겨났다. 당시에는 건물이 많지 않아 하나의 구역 위에 한 개의 건물만 있는 경우가 많았고, ‘○○시 ○○동 47번지’라는 주소만 보고 집을 찾는 것은 크게 어려운 일이 아니었다.

하지만 도시화와 산업화를 거치고 수많은 건물이 생기면서 사정은 달라졌다. 한 구역에 많은 건물이 생겨 기존의 원리를 더 이상 사용하기 힘들게 된 것이다. 1970~80년대에는 건축붐이 일어나며 온갖 건물이 급속도로 생겨나기 시작했다. 1번지 옆에 2번지가 아닌, 60번지가 들어서 있고 1개의 지번에 여러 개의 건물이 존재하는 등 위치 찾기가 어려워졌다.

이런 혼란을 줄이기 위해 정부는 1996년 도로명주소를 도입하기로 결정했고, 올해 1월 1일부터 전면 시행하고 있다. 도로명주소란 도로에는 도로의 이름을 붙이고, 건물에는 도로에 따라 규칙적으로 건물의 번호를 부여(사물에 가치·의의를 붙여 줌)하는 주소 제도다. 도로명과 건물번호에 의해 주소가 정해지는 것이다.

예를 들어 중앙일보가 위치한 곳의 도로명주소는 ‘서울시 중구 서소문로 100’이다. 여기서 ‘서소문로’가 도로명이고 ‘100’은 건물번호가 된다. 원래의 시·구 단위까지는 그대로 사용하지만 동·번지수 대신 도로명·건물번호를 사용하는 방식이다. 안전행정부 주소정책과 조형선 사무관은 “원래부터 존재하던 도로의 이름은 그대로 사용하고, 새로 지을 때는 지역의 역사나 산·강·동물의 이름을 따서 붙인다”며 “서울 종로구 새문안로의 경우 조선시대 성문인 돈의문을 지나는 길인데, 돈의문은 새로 세운 문이라는 뜻의 ‘새문’이라 불렸다는 역사가 반영된 것”이라고 설명했다.

20m 간격으로 홀수·짝수 붙여진 번호로 주소 찾는다

도로명주소에는 비교적 어렵지 않은 수학의 원리가 숨어 있다. 먼저 ‘서→동, 남→북’의 원칙이다. 도로명주소에 들어가는 모든 번호는 서쪽에서 동쪽, 남쪽에서 북쪽으로 갈수록 높아진다는 얘기다.

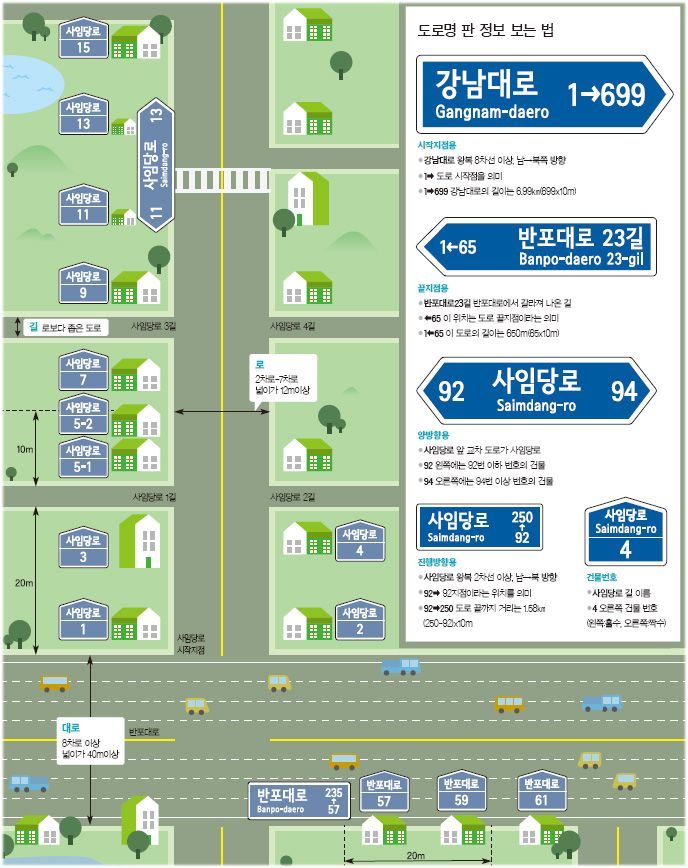

도로명을 부여할 때는 큰 길과 작은 길을 구분해 이름을 짓게 된다. 이 때는 대로·로·길이라는 3가지의 명칭을 사용할 수 있다. 왕복 8차선 이상이거나 도로의 넓이가 40m를 넘을 때는 ‘대로’라고 써야 한다. 강남대로나 영동대로처럼 넓은 길은 ‘大(큰 대)’자를 붙여 이름 짓는 식이다. 대로보다 조금 작은 도로에는 ‘로’라는 이름을 붙인다. 기준은 폭 12m, 왕복 2차선 이상이다. 더 작은 도로에는 ‘길’이라는 이름이 붙는다. 만일 큰 길에서 작은 길로 갈라질 때는 ‘사임당로1길’처럼 큰 도로명 옆에 숫자가 붙게 된다.

건물번호는 도로가 시작되는 곳을 기준으로 20m마다 붙여진 기초번호를 사용한다. 왼쪽에 있는 건물에는 홀수인 1·3·5·7의 순서, 오른쪽 건물에는 짝수인 2·4·6·8의 순서로 기초번호가 붙여진다. 20m마다 숫자가 2씩, 10m마다 1씩 올라가는 셈이다. 한 구간에 여러 건물이 있으면 ‘가지번호’를 사용하게 된다. 1번 구간에 4개의 건물이 있으면 순서대로 1-1, 1-2, 1-3, 1-4라는 가지번호를 쓴다.

도로명판을 보면 특정 도로의 정보를 알 수도 있다. ‘강남대로 1→699’라는 도로명판을 예로 들 때 1→699라는 숫자는 강남대로의 전체 길이가 6.99㎞(699X10m)라는 것을 의미한다. ‘서초대로 30길’이라는 도로명판은 서초대로에서 오른쪽(짝수)으로 15번째에서 갈라진 작은 길을 뜻한다. 조 사무관은 “도로명주소는 위치와 거리의 정보를 담고 있는 지도 역할도 한다”며 “편리한 기능 덕분에 이미 외국의 여러 나라에서는 오래 전부터 도로명주소 방식을 사용하고 있다”라고 조언했다.

알면 좋은 ‘2014년 바뀌는 제도들’

1. 전국 버스·지하철·철도·고속도로를 한 장의 교통카드로

버스와 지하철 뿐만 아니라 KTX와 같은 기차표를 구매할 때도 사용 가능한 ‘전국호환 교통카드’가 올해부터 출시된다. 기존의 교통카드는 버스와 지하철만 이용할 수 있었으며 지역간 사용의 제한이 있었다. 전국호환 교통카드는 버스와 지하철, 기차와 고속도로를 전국 어디서나 한 장의 카드로 잉용할 수 있어 여러 장의 카드를 소지해야 하는 불편함을 해소할 것으로 보인다.

2. 대체휴일제로 올해 추석연휴는 5일

법정 공휴일(관공서의 공휴일에 관한 규정에 의해 공휴일이 된 날)과 일요일이 겹치면 평일 하루를 더 쉴 수 있는 ‘대체휴일제’가 올해부터 시행된다. 이에 따라 2014년 한 해 동안 쉴 수 있는 공휴일은 총 67일이 된다. 특히 추석 연휴(9월 7일~9일)에 일요일이 포함돼 있어 연휴 다음날인 10일(수요일)도 쉴 수 있다. 6일(토요일)부터 쉴 수 있다는 점을 감안하면 총 5일 동안 연휴를 즐길 수 있는 것이다.

3. 매달 마지막 주 수요일은 ‘문화가 있는 날’

올해부터 매달 마지막 주 수요일이 ‘문화가 있는 날’로 지정된다. 이 날만큼은 국·공립 문화시설을 무료로 이용하거나 관람료를 할인 받는 것이 가능하다. 고궁·종묘·조선왕릉이 무료로 개방되며 국립극장·국립국악원·예술의전당·정동극장과 같은 국립공연시설에서 펼쳐지는 기획 공연을 무료 또는 할인된 가격으로 관람할 수 있다. 영화관 관람료도 할인 예정에 있다고 하니 매달 마지막 주 수요일을 기다려 볼만하다.

4. 학교폭력 이제 그만! 지역별 범죄지도 공개

올해 하반기부터 전국 지역별로 범죄가 자주 일어나는 곳을 표시한 범죄지도(생활안전지도)가 공개된다. 범죄지도에는 성폭력·학교폭력·가정폭력·불량식품 등의 범죄가 일어나는 구역이 ‘안전취약구역’으로 표시된다. 반면 경찰지구대가 근처에 있거나 가로등·폐쇄회로(CC)TV·방범초소가 있는 곳은 ‘안전우수구역’으로 표시된다. 안전한 등·하교를 원하는 어린이들에게 유용하게 쓰일 것으로 보인다. 내년부터는 지역별로 범죄·재난·교통과 같은 핵심 안전지표를 수치화한 ‘안전지수’도 공개될 예정이다.

5. 학교에서 보관한 학생 휴대폰 분실하면 보상 이뤄져

선생님이 학생의 휴대폰을 수거(거두어 감)해 보관하다가 잃어버릴 경우 이를 보상·지원하는 ‘학교배상책임공제사업’도 올해부터 시행되는 제도다. 일부 학교에서 교육 활동 중 담당교사가 학생의 휴대폰을 한꺼번에 수거해 보관하던 중 일어버리는 사례가 자주 발생하면서 도입된 정책이다. 담당교사가 개인 돈으로 휴대폰을 변상(남에게 진 빚을 갚음)해야 하는 부담을 줄여준다. 정당한 절차를 거쳐 휴대폰을 수거한 후 분실사고가 발생하면 학교안전중앙공제회가 보상한다.

글=김록환 기자

도움말·사진=안전행정부