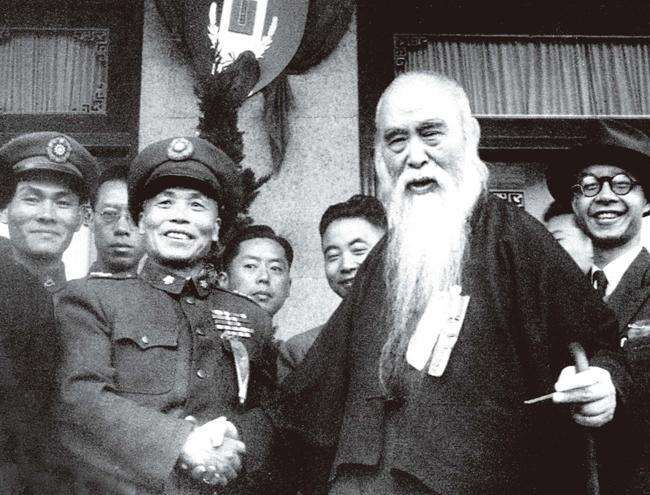

대륙 시절, 부총통에 선출된 경쟁자 리쭝런(李宗仁)에게 축하인사를 건네는 심계원장 위유런(오른쪽 둘째). 1948년 4월 29일, 난징. 다음날 감찰원장 임명 통보를 받았다. [사진 김명호]

대륙 시절, 부총통에 선출된 경쟁자 리쭝런(李宗仁)에게 축하인사를 건네는 심계원장 위유런(오른쪽 둘째). 1948년 4월 29일, 난징. 다음날 감찰원장 임명 통보를 받았다. [사진 김명호] 초서의 성인(草聖) 위유런은 많은 일화를 남겼다. 당장 생각나는 대로 몇 편만 소개한다.

사진과 함께하는 김명호의 중국 근현대 <323>

위유런은 열한 살 때 왕희지(王羲之)의 아자첩(鵝字帖) 연습을 시발로 매일 붓글씨를 썼다. 청년 시절엔 북위(北魏:386∼557) 비첩(碑帖)의 장중함에 심취했다.

스스로 “중년에 들어서면서 초서에 흥미를 느꼈다. 처음 3년간은 하루에 한 글자만 수백 번씩 썼다. 한 일 자(一)는 하루도 빠지지 않고 연습했다. 아무리 피곤해도 화선지를 대하면 정신이 들었다”고 할 정도로 중년 이후엔 초서(草書)에만 매달렸다.

현존하는 위유런의 작품은 대략 1만 점을 상회한다. 다작이다 보니 저명 서예가 선인뭐(沈尹默·심윤묵)의 조롱을 받았다. “위유런 원장은 글씨를 너무 많이 쓴다. 무슨 물건이건 희소가치가 있어야 한다. 장차 내 것보다 값이 덜 나갈 테니 두고 봐라.” 위유런은 별 반응을 보이지 않았다. “귀해야 가치가 있구나”라며 웃어 넘겼다. 아무리 도처에 널려 있어도 명품은 명품이기 마련, 지금은 어떤지 잘 모르겠지만, 10년 전만 하더라도 선인뭐의 작품 값은 위유런의 10분의 1에도 미치지 못했다.

감찰원장 위유런은 집안에 경비원을 두지 않았다. 누구나 드나들게 내버려두고, 돌아갈 때는 글씨를 한 점씩 써줬다. 무턱대고 글씨를 선물하지는 않았다. 맘에 드는 사람에게만 써줬다. 사회적 지위나 직업 따위는 염두에도 두지 않았다.

퍼스트 레이디 쑹메이링의 친오빠이며 중국의 재정을 한 손에 쥐고 있던 쑹즈원(宋子文·송자문)은 위유런의 글씨를 유난히 좋아했다. 당대의 명장(名匠)이 만든 부채를 구입하자 위유런을 관저로 초청했다. 차가 몇 순배 돌아가자 부채를 정중히 내밀며 몇 자 부탁했다. 위유런은 연금으로 행방이 묘연한 장쉐량(張學良·장학량)의 안위만 물으며 붓을 들지 않았다. 장제스의 동서 쿵샹시(孔祥熙·공상희)도 행정원장 시절 비슷한 꼴을 당하고 끙끙 앓은 적이 있다.

수도 난징(南京)의 푸즈먀오(夫子廟) 인근에 있는 찻(茶)집 여종업원의 청은 흔쾌히 받아들였다. 맨 정신에 “옥으로 만든 주전자에 청춘을 담아 팔며 빗소리를 즐긴다”를 즉석에서 선물했다. 작품을 받아 든 여인이 날아갈 듯 절을 올리며 수염의 유래를 묻자 어쩔 줄 몰라 하던 모습은 가관이었다. “젊었을 때 신문기자를 한 적이 있었다. 새벽부터 오밤중까지 돌아다니느라 깎을 시간이 없었다. 수염이 길다 보니 세수를 안 해도 표가 안 나서 편했다.” 위유런은 눈치는 없는 사람이었다. 젊은 여인이 “나도 수염 긴 사람과 결혼하겠다”는 말을 여러 번 해도 무슨 말인지 못 알아들었다.

세계적인 중국음식점 ‘鼎泰豊’도 위유런의 글씨다. 원래는 가짜를 걸어놨지만 사실을 안 위유런이 간판을 떼게 하고 ‘鼎泰豊油行’을 직접 써줬다.

위유런은 홍콩에 있는 외손자 류준이(劉遵義·유준의)를 총애했다. 류준이도 방학만 되면 할아버지를 찾아왔다. “할아버지는 서예와 독서를 가장 중요시했다. 생활은 평범하고 소박했다. 밥상에 국수와 만두 외에는 특별한 것이 없었다. 양복 입은 모습은 한 번도 본 적이 없다. 긴 전통복장에 헝겊으로 만든 신발만 신고 있었다. 홍콩으로 돌아갈 때마다 글씨를 한 점씩 써서 가방에 넣어주곤 했다. 1961년, 미국 유학 떠나는 날 통증을 무릅쓰고 비행장까지 나와서 나를 송별했다. 내 유학비용을 마련하느라 은행에서 돈 빌렸다는 말을 듣고 몇 날 며칠을 울었는지 모른다.”

1964년 11월 10일 위유런이 타이베이에서 세상을 떠났다. 총통 장제스가 성명(褒揚令)을 발표했다. “행동에 덕이 묻어났던 사람. 항상 꾸밈이 없고 온후했다. 일찍이 뜻이 맞아 함께 혁명을 고취했지만 깊이는 헤아릴 방법이 없었다. 위험에 처할수록 건필에 힘을 더해, 바람도 기개를 누르지 못했다.” 타이베이에서 가장 높은 관음산에 모시라며 장지(葬地)도 직접 물색했다.

등산 동호인들은 대륙을 그리워하던 위유런의 소원을 풀어주겠다며 모금에 나섰다. 해발 3997m 위산(玉山) 정상에 대륙을 향해 동상을 건립했다. ‘大陸可見兮, 不再有痛哭’(대륙을 볼 수 있으니, 다시는 통곡하지 않겠다)를 새겨 넣었다.

위유런 사망 20여 년 후 국·공 간의 묵은 원한이 풀리기 시작했다. “조국을 두 동강 낸, 못난 조상 소리들을 생각하면 진땀이 난다”던 위유런의 탄식은 기우(杞憂)였다. 양쪽이 만났다 하면 기업인, 학생, 정치가는 물론 심지어 건달들까지도 위유런의 ‘望大陸’을 노래하기 시작했다. 대륙, 대만 할 것 없이 연말에 열리는 시 낭송에도 ‘望大陸’은 빠지는 법이 없다.

2006년, 상하이 푸단(復旦)대학이 설립자 중 한 사람인 위유런의 기념관 건립계획을 발표했다. 소식을 접한 홍콩 중문(中文)대학 교장 류준이는 학생 시절 타이완에 갈 때마다 할아버지가 써줬던 작품 20여 점을 푸단대학에 영구임대 형식으로 기증했다. 상하이로 보내기 전에 중문대학 문물관에서 작은 전시회를 열었다. 홍콩인들에게 조부의 작품을 처음이자 마지막으로 선보였다.

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)