요한 하위징아

빌렘 오터스페어 지음

이종인 옮김, 연암서가

335쪽, 1만8000원

“세상이 지금보다 500년 더 젊었을 때, 모든 사건은 지금보다 훨씬 더 선명한 윤곽을 갖고 있었다. 즐거움과 슬픔, 행운과 불행, 이런 것들의 상호간 거리는 우리 현대인과 비교해 볼 때 훨씬 더 먼 것처럼 보였다. 모든 경험은 어린아이의 마음에 새겨지는 슬픔과 즐거움처럼 직접적이면서도 절대적인 성격을 띠었다.”

이런 대목을 기억하시는지? 요한 하위징아(1872-1945)의 『중세의 가을』(1919) 서두다. 제목대로 서양 중세를 다룬 역사책이다. 하지만 하위징아의 책은 좀 특별하다. 그만큼 혹은 그 이상으로 저명한 중세사학자는 여럿 더 있지만 “세상이 지금보다 500년 더 젊었을 때”라고 적는 역사학자는 하위징아뿐이다. 이 특별한 역사학자가 어떤 인물이었을까 궁금했던 독자에게 빌렘 오터스페어의 『요한 하위징아』는 반가운 선물 같은 책이다.

같은 네덜란드인으로 하위징아로부터 ‘글 읽는 방법’을 배웠다는 저자가 쓴 이 평전의 초점은 역사학자 하위징아가 아니라 ‘고전을 써낸 작가’ 하위징아다.

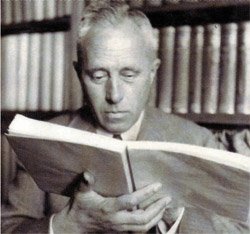

네덜란드의 대표적인 역사가 요한 하위징아(1872~1945). 『중세의 가을』 『호모 루덴스』 등의 저작을 남긴 그는 “역사는 가장 높은 의미의 시(詩)”라고 말했다. [사진 연암서가]

네덜란드의 대표적인 역사가 요한 하위징아(1872~1945). 『중세의 가을』 『호모 루덴스』 등의 저작을 남긴 그는 “역사는 가장 높은 의미의 시(詩)”라고 말했다. [사진 연암서가]그에 따르면 하위징아는 몇 안 되는 네덜란드의 고전 작가들 중 한 사람이다. 물타툴리·루이스 쿠페루스·벨렘 엘스호트 등 함께 거명되는 네덜란드 작가가 모두 우리에게 생소한 걸 보면, 『호모 루덴스』(놀이하는 인간)의 저자는 가장 유명한 네덜란드 역사가를 넘어서 우리가 아는 유일한 네덜란드 학자인지도 모르겠다. 놀랍게도 그는 “노벨문학상을 탈 수 있는 지근 거리까지 접근한 유일한 네덜란드 작가”이기도 했다.

하위징아를 고전작가로 조명하려는 게 저자의 특이한 의도인지라 평전임에도 불구하고 하위징아의 생애는 책에서 비교적 간략하게 다뤄진다. 네덜란드 북부 지방 도시인 흐로닝언 출신인 하위징아는 고향에 대한 강렬한 향토의식을 갖고 있었고, 첫 번째 아내가 암으로 세상을 떠나기 전까지는 흐로닝언 대학에 몸담았다. 다섯 자녀를 위해 연극 대본을 쓰고 연출까지 할 정도로 자상한 아버지였지만 대본을 쓰는 건 맏아들이 갑자기 세상을 떠나면서 그만두었다.

그는 평생 동안 시계처럼 정확한 삶을 살았는데 오전에는 글을 쓰고 오후에는 강의에 나가고 저녁에는 각종 언어의 문법책을 읽었다. 그는 십 수 개 언어를 읽고 말할 수 있었다. 단조로운 학자의 삶이었지만 다행히도 65세에 젊고 상냥한 두 번째 아내와 재혼하여 나치 지배하에서도 만년의 삶을 버틸 수 있었다.

그러한 생애의 요약에서 풍기는 인상과는 대조될 수도 있지만 하위징아는 열정이 역사의 감각기관이라고 생각했다. 역사에 대한 엄정한 인식과 객관적 학문 정신을 강조하는 꼬장꼬장한 역사학자는 그의 스타일이 아니었다. 그는 과거를 좀 더 생생하게 파악하기 위해서 과거의 회화를 보아야 하고 과거의 문학을 읽어야 한다고 주장했다. 단테를 특별히 사숙했던 그의 책들이 풍부한 문학적 암시와 향취를 자랑하는 것은 우연이 아니다.

저자는 하위징아의 다양한 글쓰기 스타일과 공감각적 서술방식을 소개하는 데 많은 분량을 할애하는데, 하위징아가 즐겨 쓰는 대조법은 이런 식이다. “감성에 이성이 필요한 것처럼 우둔함에는 지혜로움이 필요하다.” “미학의 분야에서 스타일이라고 하는 것은 윤리학의 분야에 오면 충성심과 질서가 된다.”

이러한 대조 속의 조화는 그가 역사뿐 아니라 세계를 바라보는 기본 시각이기도 했다.

『요한 하위징아』는 『중세의 가을』과 같은 책이 어떤 정신으로부터 나온 것인지 알 수 있게 해준다.

로쟈(본명 이현우) 북 칼럼니스트