교육 전문가에게도 자녀 교육은 풀리지 않는 숙제인 걸까. 한국경제교육학회ㆍ한국교육인류학회장, 청와대 교육문화수석비서관을 지내고 지금은 서울대 사범대 학장을 맡고 있는 저자가 책 제목에 ‘웬수 같은 내 아이’라는 표현을 넣다니. “부모 뜻대로 자라 주는 자식이 있나요. 누구나 자식 키우다 보면 ‘으이구 이 웬수’하는 탄식이 나오게 마련이지요.”

『‘웬수’ 같은 내 아이의 열린 미래를 향한 도전』, 조영달 지음, 파인앤굿, 1만2000원

그는 “나 역시 마찬가지였다”며 쓴웃음을 지었다. 오죽하면 서문의 제목이 ‘못다 한 일들을 후회하며’이겠는가. 그는 “지나고 나서야 깨달아 후회되는 점, 무심코 지나치지만 너무도 중요한 교육의 큰 원칙을 정리하고 싶었다”고 책을 낸 이유를 설명했다.

그는 책 속에서 자녀 교육의 원칙을 강조한다. “자녀를 충분히 관찰해 스스로 꿈꾸고 공부하는 능력을 키워 줘야 한다”는 것이다. 이 과정은 부모가 자녀를 ‘예습ㆍ복습’하듯이 이뤄져야 한다. 자녀가 어떤 꿈을 꾸고 어떻게 인생 계획을 세우는지를 지켜보는 것이 예습이라면, 자녀의 현재 생활 습관과 행동 패턴을 꾸준히 기록하는 것이 복습이다. 예습ㆍ복습을 게을리한 아이가 낙제점을 받듯이 자녀에 대한 예습ㆍ복습을 게을리하는 부모는 낙제하게 된다고 저자는 경고했다.

물론 자녀 예ㆍ복습에도 기술이 필요하다. 저자는 “자녀가 꾸는 꿈이 무엇인지 아느냐”고 독자에게 묻는다. “우리 아이 꿈은 의사”라거나 “우리 딸은 주부가 돼 화목한 가정을 꾸미고 싶어 한다”는 답을 내놓는다면 고개를 가로저을 것이다. 의사라는 목표는 한번 성취하면 끝인 중간 생산물일 뿐이다. ‘화목한 가정’ 같은 꿈은 너무 막연하고 당연한 가치여서 인생의 목표로 삼아 스스로를 채찍질하기에 적당하지 않다는 것이다. 예를 들어 보자. ‘교사’라는 꿈보다 ‘사람들을 잘 교육시켜 더 나은 세상을 만들겠다’라거나 ‘박사학위 취득’이라는 목표보다 ‘그 분야를 깊이 연구해 새로운 사실을 찾아내겠다’는 꿈이 더 바람직하다는 것이다.

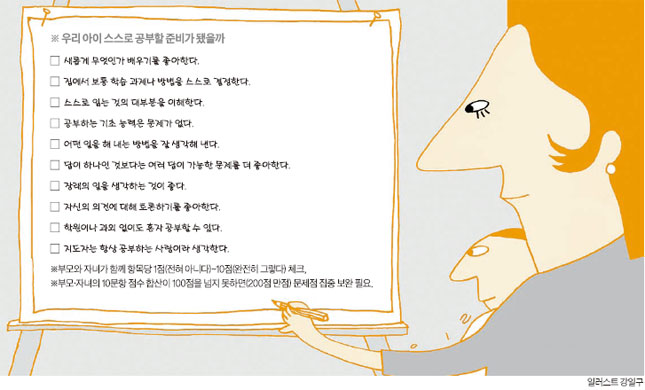

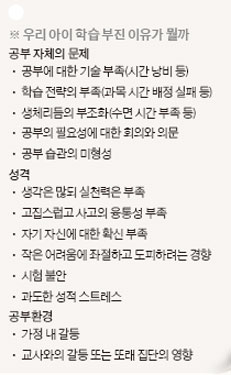

스스로 공부하는 자녀를 키우고 싶다면 자녀를 철저히 복습하라고 저자는 조언한다. 아이의 생활 습관과 행동 패턴을 잘 지켜보고 이를 기록하라는 것이 그가 부모에게 던지는 숙제다. 중요한 것은 “엄마(아빠)가 오늘부터 네 행동을 기록할 거야. 그만큼 네가 소중하니까”라고 아이의 양해를 구해야 한다는 것이다. 아이가 하루에 TV를 몇 시간 보는지, 인터넷은 얼마나 하는지, 그리고 어떤 습관이 있는지를 기록하면 된다. 이런 기록이 몇 주, 몇 달 동안 쌓이면 아이의 문제가 무엇이고, 아이가 어떤 것을 좋아하는지를 이해하기 쉽다. 이를 바탕으로 혼자 공부하는 법을 찾아 나가라는 것이다. 그래도 풀리지 않는 의문은 책 속의 진단표를 이용해 부모와 자녀가 함께 체크해 볼 수 있다.

사교육과 조기 유학의 광풍을 바라보는 그의 시선은 단호하다. “불안에 휩싸여 유행 좇듯 아이를 몰아서는 안 된다”는 것이다. 사교육에 대해선 “학부모의 불안과 면책심리가 부추긴 광풍”이라고 폄하했다. 남의 아이가 사교육으로 더 유리해질까 하는 불안과 이 정도면 자녀 교육에 최선을 다했다는 위안을 얻기 위해 사교육을 과도하게 시킨다는 것이다. 조기 유학에 대해선 “능력도 되지 않는 아이를 외국에 보내 망쳐 버리는 사례가 너무 많다”고 개탄했다.

정작 스스로는 아이를 어떻게 키웠을까. 그는 “큰아이는 명문대는 못 갔지만 아이들을 좋아하고 교육시키고 싶다는 꿈이 있고, 둘째 아이는 삼수 중인 웬수”라며 크게 웃었다.

글

!["10점 만점에 11점"…英 독설 심사위원 놀래킨 '3분 태권 무대' [영상]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/16/2b284bb2-8e01-43b7-8a9e-8da5c241b0ea.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)