정부가 미 측과 ‘30개월 이상 미국 쇠고기의 수입을 막을 확실한 민간 자율규제 방안’을 협의 중이지만 거리로 나선 시민들과 야 3당의 ‘재협상’ 목소리는 잦아들지 않고 있다. 재협상이 관철돼야 촛불을 끄고, 의사당으로 돌아온다고 한다. 미 측과의 협의가 은근히 재협상으로 비춰지는 쪽으로 설명했던 정부는 6일 “재협상이 더 큰 문제를 발생시킬 수 있다”며 사실상 재협상 불가 방침을 분명히 했다. 야당은 “국민을 향한 선전포고”라며 강하게 맞섰다.

휴대폰·철강·車에 보복관세 우려

정부가 국민여론에도 불구하고 재협상을 기피하는 이유는 뭘까. 얻을 것에 비해 치러야 할 비용, 후폭풍이 만만찮기 때문이다.

최원목 이화여대 법대 교수는 “재협상은 이론적으로 가능하고, 할 수는 있다”면서 “문제는 “우리가 전적으로 손해를 보니 하지 않는 게 낫다는 것”이라고 말했다.

지난달 18일 타결된 새로운 쇠고기 위생검역조건 합의는 양국이 서명한 것이다. 재협상에 들어가면 문안을 파기하고 처음부터 다시 만들어 나가야 한다. 미국이 전 월령 쇠고기의 완전개방(OIE 기준)을 목표로 다른 나라와 협상을 진행하고 있고, 이미 한 상황에서 우리 시위대나 야당이 요구하는 수준으로 맞춰주기는 쉽지 않다. 최 교수는 “재협상에서는 애초의 합의보다 상대방이 양보할 경우 우리가 대신 줘야 할 게 있어야 하는데 쇠고기 협상에서 우리가 줄 게 없다”면서 쇠고기 협상은 지지부진해지고, 결국 미국에서 일고 있는 한·미 자유무역협정(FTA) 재협상론에 기름을 붓는 격이 될 것이라고 말했다. 미국도 정치적 바람을 타는 대선 정국. FTA 재협상으로 갈 경우 우리의 주력 상품인 자동차 항목의 수정이 불가피하고, 재합의가 이뤄지지 않은 채 FTA 타결이 좌초될 수도 있다.

합의에 이르지 못한 채 우리가 월령 30개월 이상 쇠고기 수입을 막을 경우 미국이 세계무역기구(WTO)에 제소할 수도 있다. 자국 내 검역시스템이 OIE 기준보다 엄격한 일본과 달리 제대로 된 검역 시스템을 갖추고 있지 못한 한국은 결국 패배할 수밖에 없다. 우리가 패소하면 30개월 이상의 쇠고기 수입을 막고 있는 조치를 해제해야 하고, 미국은 우리의 주력 수출품인 휴대전화와 철강·자동차 등에 보복관세를 때릴 수 있게 된다. 합의 파기 제공자가 한국이기 때문이다.

국제통상 무대에서 한국의 신뢰 추락은 더 큰 문제다. 안덕근 서울대 국제대학원 교수는 “그렇지 않아도 한국은 대외적으로 합의한 뒤 국내 정치적 상황 때문에 뒤늦게 규정을 다시 바꾸는 상습범으로 찍혀 있다”고 말했다. “물건을 산 뒤 물러달라거나 더 깎아달라고 하는 행위를 거듭한 탓에 상대방은 협상 초반부터 합리적인 선이 아닌, 과도한 최대치의 협상안으로 압박하게 된다”고 말했다. 현재 진행 중인 유럽연합(EU)과의 FTA 협상, 추진 중인 일본·중국과의 FTA 협상에도 악영향을 미친다는 것이다. WTO 룰을 고치지 않는 이상, 재협상은 손해밖에 없다는 논리다.

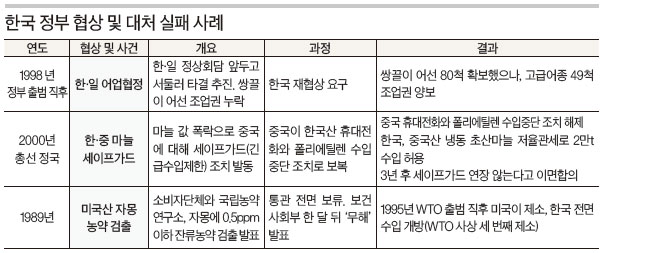

일각에선 98년 김대중 정권 출범 직후 방일에 앞서 서둘러 타결한 한·일 어업협정을 비슷한 사례로 꼽는다. 최원목 교수는 “이번 건은 쌍끌이랑 비교할 수 없다”고 했다. 쌍끌이 협상은 주고받을 게 있었기 때문에 그나마 가능했던 것이고, 쇠고기 문제는 워낙 일방적 이슈여서 해피엔딩이 될 수 없다는 것이다.

안 교수는 재협상은 아니지만 89년의 자몽 발암물질 파동이 현 상황과 비슷한 형국이었다고 소개한다. 89년 6월 한 소비자 단체가 수입 자몽을 국립농약연구소에 검사의뢰한 결과, 껍질과 과육에서 ‘알라’(Alar)란 농약이 각각 0.5ppm 이하로 검출되었다고 공개했다. 한국은 자몽 통관을 보류했다. 시장에서 소비는 급감했고 수입 또한 중단됐다. 안 교수는 “당시 기술상 0.5ppm 이하 농약 잔류량을 측정하는 게 불가능했는데, 단순히 ‘0.5ppm 이하 검출’이라고 발표했다”고 말했다. 미국은 6년 뒤인 95년 WTO가 출범하자마자 제소했고 우리 정부는 전면 수입 재개 조치를 취해야했다. 2000년 발생한 중국산 마늘 파동도 비슷한 사례다. 마늘값이 폭락하자 정치권의 목소리가 높아졌고 결국 세이프 가드 조치를 발동했다. 중국의 보복 조치로 600만 달러 규모의 마늘 수입을 막으려다 거의 100배가 넘는 5억 달러 규모의 대중국 수출이 타격을 받을 뻔했다. 수세적인 입장에 몰린 한국은 협상에서 ‘세이프 가드 조치를 연장하지 않는다’는 이면 합의를 해주기에 이르렀다.

최원목 교수는 “이미 협상한 내용이 잘못됐거나, 미흡하다고 해서 이에 대한 반발로 우리의 불이익으로 뻔히 돌아올 감정적인 해법을 추구해선 안 된다”고 강조했다.

![[오늘의 운세] 6월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202406/15/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)