워싱턴 컨센서스의 종말

세계 각국에서 ‘산업정책’으로의 회귀 움직임이 뚜렷해지고 있다는 국제기구의 분석이 잇따라 나오고 있다. 산업정책이란 특정 산업에서 정책 목표 달성을 위해 이뤄지는 정부의 적극적인 개입을 의미한다. 글로벌 경제위기가 고조되고 국가 간 기술 경쟁이 첨예화하면서 1980년대 이후 사실상 사라졌던 ‘큰 정부론’이 다시 힘을 얻고 있는 형국이다.

박경민 기자

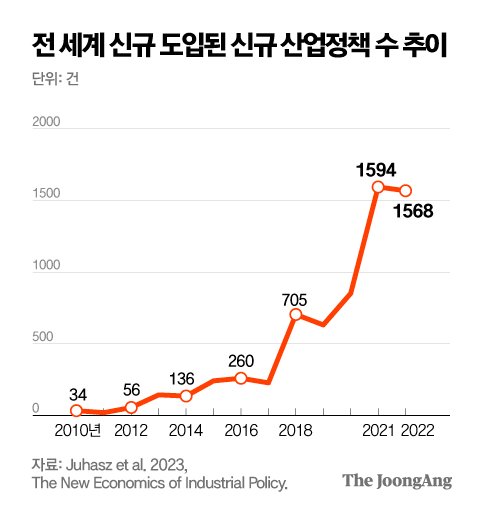

20일 국제통화기금(IMF)의 ‘산업정책의 회귀’ 보고서에 따르면 지난해 전 세계에서 2500개가 넘는 산업정책이 쏟아졌다. 앞서 한국은행은 “매년 신규 도입되는 전 세계 산업정책 건수가 2010~2019년 연평균 250건 수준에서 2021~2022년 연평균 1600건 정도로 많이 증가했다”고 발표한 바 있는데 이때와 비교해 1.6배가 더 늘어났다.

특히 눈에 띄는 건 성장 초기 단계인 신흥국에서 주로 꺼내 들던 산업정책 카드를 이젠 선진국에서 앞다투어 내놓고 있다는 점이다. IMF는 “지난해 전체 산업정책의 48%가 미국과 유럽연합(EU)·중국에서 나왔다”며 “선진국이 신흥국보다 산업정책 활용에 더 적극적”이라고 설명했다.

경제협력개발기구(OECD)도 IMF보다 한발 앞서 ‘산업정책의 귀환’이란 보고서를 냈다. OECD는 ▶글로벌 경제위기 ▶제조업 고용 감소 등 세계화의 부작용 ▶공급망 붕괴 ▶탈 탄소화 진전 등으로 인해 산업정책 필요성이 재부각되고 있다고 설명했다.

아이러니하게도 산업정책으로의 회귀에 누구보다 앞장선 건 지난 30년간 세계화를 이끌었던 미국이다. 미국은 1990년대부터 ‘자유무역’과 ‘시장주의’로 대표되는 미국식 시장경제체제, 이른바 ‘워싱턴 컨센서스’를 전면에 내세워왔다. 하지만 중국의 부상으로 미국 제조업과 중산층 붕괴가 수면 위로 떠오르면서 워싱턴 컨센서스에 구멍이 뚫렸다는 경고음이 나오기 시작했다.

이에 조 바이든 정부의 핵심 참모인 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 지난해 4월 27일 브루킹스연구소 연설에서 “미국 제조업에 큰 타격을 준 ‘차이나 쇼크’의 영향을 충분히 예상하지 못했다”며 새로운 국제 경제 구조를 만들겠다고 선언했다. 사실상 워싱턴 컨센서스의 종말을 예고한 것이다.

실제 바이든 정부는 560억 달러 규모의 칩스법(CHIPS Act)과 2710억 달러 규모의 인플레이션 감축법(IRA) 등 자국 산업 경쟁력 제고와 기술 경쟁력 강화를 담은 산업정책을 내세웠다.

다른 주요국도 줄줄이 산업정책으로 회귀하는 모양새다. EU는 ‘EU 반도체법’을 제정해 2030년까지 반도체 글로벌 시장 점유율 20% 달성을 위해 430억 유로를 투입하겠다고 했고, 중국은 일찍이 ‘제조 2025’를 통해 2025년까지 제조업 핵심 기술 및 부품·소재의 70%를 자급하겠다는 구상을 발표했다.

윤석열 정부도 미국 변화에 대응해 ‘반도체 메가 클러스터 조성’ ‘공급망 기본법’ 등 산업정책을 잇달아 제시하고 있지만, 산업계의 요구를 충족하지 못하고 있다. 하준경 한양대 경제학과 교수는 “반도체 이외에 새로운 먹거리 발굴이 필요한데 한국은 여전히 소극적”이라고 말했다. 정대희 한국개발연구원(KDI) 선임연구원은 “과거의 산업정책에서 벗어나 보다 적극적인 정책 지원이 필요하다”고 말했다.

![[초고령화 시대 노인 일자리] 대기업 상무 출신, 전문기술 배우려 또 대학에…"몸 낮추고 몸값 올리는 노력은 계속해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202404/27/ac8138be-929f-4f41-8283-4cdfa711b01f.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)