직간

율곡 이이 지음

오세진 옮김 및 해설

홍익출판사, 352쪽

1만5800원

제왕학 다룬 『동호문답』『만언봉사』

오늘의 정치적 상황 맞춘 ‘군주론’

율곡의 시대에도 국정의 책임은

임금과 그 신하들에게 있었다

서양에 마키아벨리(1469~1527)가 있다면, 우리에게는 5000원 지폐에도 나오는 율곡 이이(1536~84)가 있다. 비록 생몰연대가 겹치지는 않으나 거의 동시대 인물들이다. 두 분에게는 많은 공통점과 차이점이 있다.

두 분 다 불멸의 이름을 남겼으나 환갑에 이르지는 못했다. 둘 다 각기 반도(한반도, 이탈리아 반도)에서 태어나 반도의 앞날을 고민했다. 둘 다 군주정이라는 정체(政體)하에서 태어났기 때문에 군주에게 아부도 많이 하고 따끔한 이야기(예컨대, “전하께서는 여러 신하들을 깊게 믿지 못하시는 것 같습니다” “전하께서는 성군이 되겠다는 의지가 굳건히 서지 않았고, 훌륭한 통치를 갈구하는 정성이 두텁지 못하십니다”)도 많이 했다. 선조는 크게 신통한 군주는 아니었으나 율곡은 선조의 비위를 맞춘다. 군주를 설득해 움직여야 정치 발전을 이룰 수 있었기 때문이다. 두 분 다 제왕학(帝王學)의 명저를 남겼다. 마키아벨리는 『군주론』 『로마사론』, 율곡은 『동호문답(東湖問答)』 『만언봉사(萬言封事)』로 우리의 마음을 설레게 한다. 둘 다 풍부한 역사 사례를 인용해가며 오늘을 조망하고, 비판하며, 내일의 길을 제시한다.

출생지가 강릉, 고향은 파주인 율곡은 연구 휴가를 얻어 『동호문답』을 썼다. (조선시대에도 서양의 ‘Sabbatical’에 해당하는 연구 휴가가 있었으니 우리나라는 그때 이미 문명 선진국이었다.) 『동호문답』은 구체적인 정책 제안서다.

이번에 새로 번역된 『동호문답』 『만언봉사』의 번역·주해를 담당한 사람은 한국고등교육재단 한학 장학생 출신인 오세진이다. 오세진은 이해하기 쉬운 오늘의 우리말로 율곡의 사자후(獅子吼)를 오늘의 정치·사회 상황에 맞게 풀었다. 오세진은 책 머리말에서 이렇게 질문한다. “이렇게 재미있고 쉽고 가치 있는 고전이 왜 많이 번역되지 못했을까.” 오세진은 또 이런 주장을 편다. “오늘날의 정치 상황에도 유효한 이야기들이 많다.” 역해자는 ‘오늘날의 정치 상황과 비교해볼 문제들’이라는 항목에서 조선과 대한민국 두 시대의 공통 과제를 정리해 요약한다. 우선 이런 것들이 눈에 띈다. ‘정치 개혁의 시기 문제’ ‘관료 집단의 무능력과 부패 문제’ ‘민(民)에게 최소의 생계를 보장하는 문제’ ‘교사의 처우 개선 문제’.

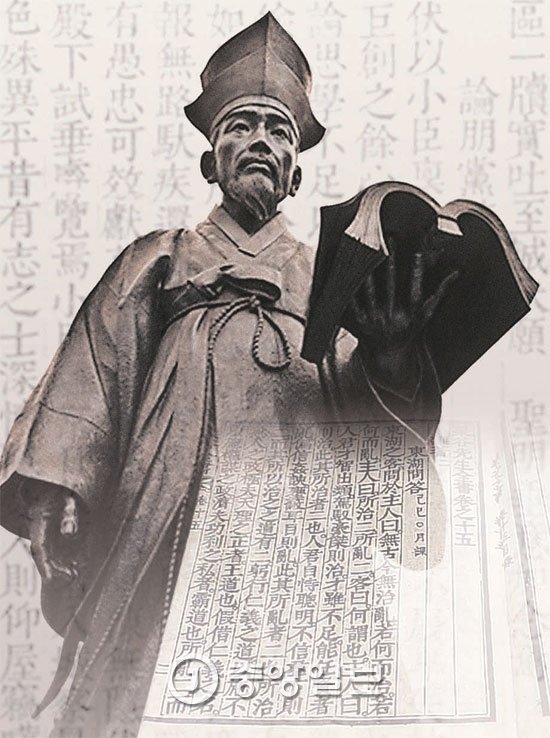

율곡의 시대에 국정 책임은 왕과 신하에게 있었다. 둘 다 훌륭하면 백성이 편했고, 둘 다 훌륭해도 소통이 안 되면 ‘정치의 실패’였다. 사진은 율곡의 정책제안서 『동호문답』. [중앙포토]

율곡의 시대에도 물론 백성·국민이 천심(天心)을 반영했으나 궁극적인 국정 책임은 왕과 신하에게 있었다. 왕과 신하 중 둘 다 훌륭하면 백성은 배부르고 따듯하게 살 수 있었다. 또 둘 다 훌륭하더라도 양자 간 소통이 잘못되면 결과는 ‘정치의 실패(political failure)’였다.

책 제목인 직간(直諫)은 ‘임금이나 웃어른에게 잘못된 일에 대하여 직접 간함’을 뜻한다. 잘못하면 죽는다. 조선에는 간신도 많았지만 죽기를 두려워하지 않는 충신도 많았다. 직간은 우리나라의 오랜 전통이다. 직언했다고 상을 받을 수도 있겠으나 뭔가 잘못되면 귀양을 가거나 사약을 받는다. 한데 21세기 우리나라 대한민국에는 나라를 위해 초개(草芥)처럼 목숨을 버릴 수 있는 정치인·관료·지식인이 과연 몇 명이나 될까.

율곡은 총 아홉 번 장원했다. 요즘으로 치면, 수석을 놓치지 않았다. 아쉽게도 율곡에게도 많은 한계가 발견된다. 시대착오적인 지적일 수도 있지만, 율곡의 사고 틀은 논리적이었으나 과학적이지는 않았다. 흰 무지개가 해를 꿰뚫는 자연 이변 현상이 일어나면 왕과 신하에 대해 하늘이 내리는 경고라고 생각했다. 또 율곡은 단군왕검보다 기자(箕子)를 우리 민족의 ‘건국의 아버지’로 본 듯하다. (흥미로운 점은 삼국통일을 고려가 한 것으로 봤다는 점이다. 오늘 북한 학계의 주장처럼 말이다) 율곡은 도학(道學)으로 교화되기 전의 우리 민족을 ‘오랑캐’라고 봤다. 그는 이렇게 말한다. “기자가 우리나라에 와서 오랑캐의 습속을 바꾼 이후로 다시는 본받을 만한 좋은 통치가 없었습니다.”

역해자 오세진은 생각이 좀 다르다. 역해자는 이렇게 해석한다. “율곡은 이미 공자나 맹자가 태어나기 전에 왕도정치가 우리 땅에 전해졌고, 우리 고유의 왕도정치가 있었다는 자긍심을 가졌다.”

‘정치 과학의 아버지’로 불리는 마키아벨리와는 달리 율곡은 이상주의 쪽에 가까웠다. 마키아벨리는 정치와 도덕·윤리를 분리했으나 율곡은 그렇게 하지 않았다. 그리스도교를 ‘극복한’ 마키아벨리와는 달리 율곡은 도학을 벗어나지 못했다.

이 책은 왜 읽어야 할까. 역해자 오세진은 이렇게 말한다. “지금 당장은 아니어도 훗날 훌륭한 정치 지도자가 될 인재가 이 책을 읽고 영감을 받을 수 있다면 더없이 기쁠 것이다.” 100% 공감 가는 말이다.

[S Box] 왕을 대통령으로 바꿔 읽으면

고전은 3000년 전 것이건 30년 전 것이건 영겁의 세월을 초월해 오늘날에도 신선하다. 『직간』에 나오는 말 중에서 몇 마디 뽑아봤다. 임금·군주를 대통령으로, 신하·재상을 국회의원·장관·관리·공무원으로, 왕도를 민주주의로 바꿔 읽으면 놀랍도록 뜻이 잘 통한다.

-임금이 자신의 총명함을 믿고 여러 신하들을 믿지 않으면 어지러워지고, 간사하고 아첨하는 자를 편애하고 믿어 이들이 임금의 눈과 귀를 막으면 어지러워진다.

-군주의 명철함은 바른 견해를 가졌느냐 아니냐에 달린 것이지 총명한지 아닌지의 문제가 아니다.

-책을 읽되 실천이 없는 것은 앵무새가 사람의 말을 따라 하는 것과 무엇이 다르겠는가.

-큰일을 할 임금은 존경하고 신임하는 신하가 반드시 있어야 한다.

-왕도가 세상에 행해지지 않는 것은 단지 임금과 재상이 그 지위에 적합한 사람이 아니기 때문일 뿐이다.

-나라가 잘 다스려지거나 그렇지 않음은 사람에게 달려 있지 때에 달려 있는 것은 아니다. ‘때’라는 것은 높은 자리에 있는 사람이 어떻게 하느냐에 달려 있다.

이 마지막 인용문에 사족 같은 확장 해석을 덧붙이자면 이런 뜻이 된다. ‘대한민국 건국 후 수십 년 간 정치가 민주주의보다는 권위주의에 가까웠던 이유는 민주주의가 시기상조였기 때문이 아니라 높은 자리에 있는 사람들의 뜻과 능력이 부족했기 때문이다.’

김환영 논설위원 whanyung@joongang.co.kr

![[오늘의 운세] 6월 2일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202406/01/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)