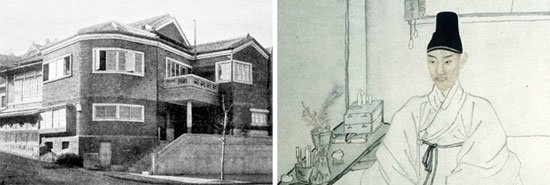

왼쪽은 1942년 지금의 명동 프린스호텔 자리에 개축한 경성미술구락부. 오른쪽은 ‘단원초상’(부분)이라는 제목으로 일제강점기에 경매된 서화. [사진 한국미술시장사자료집]

왼쪽은 1942년 지금의 명동 프린스호텔 자리에 개축한 경성미술구락부. 오른쪽은 ‘단원초상’(부분)이라는 제목으로 일제강점기에 경매된 서화. [사진 한국미술시장사자료집]한 세기 전, 인생역전을 노리는 일본인에게 경성(京城)만한 기회의 땅도 없었다. 일제강점기 조선 최초이자 유일의 미술품 경매사였던 경성미술구락부(京城美術俱樂部·1922∼45)는 창업 20주년 회고록에서 “1904년 2월 인천에서 해전이 일어났을 무렵에는 경성 토지를 매입하고자 하는 이는 없었으니, 현지 일본인의 수는 약 200∼300명 정도로 그중 다수는 일확천금을 꿈꿨으며 서화골동의 매립회와 같은 모임은 없었던 것 같다”고 돌아봤다. 1942년 경성미술구락부 사장 사사키 초지(佐佐木兆治)가 쓴 ‘조선고미술업계 20년의 회고-경성미술구락부 창업 20년 기념지’에서다.

이 기념지는 김상엽 문화재청 문화재감정위원이 27일 출간한 『한국미술시장사자료집』(경인문화사·전6권)에 수록돼 있다. 조선으로 흘러 들어온 일본인이 청자를 재발견하고, 무덤 부장품을 사들이며 고미술을 유통해 돈을 벌던 ‘고미술 황금광 시대’의 모습이 생생하다. 근대 미술 경매의 주역이 당시를 직접 기록한 드문 자료다. 도굴과 밀매 같은 문화재 수탈, 고미술로 부를 축적한 사례도 언급됐다.

1936년 11월 경성미술구락부 경매엔 은행장을 지낸 모리 고이치(森悟一)의 유품 ‘청화백자양각진사철채난국초충문병’이 출품된다. 간송(澗松) 전형필(1906~62)이 당대 최고가인 1만5000원(지금의 45억원 상당)에 구입했다. 국보 제294호. [사진 한국미술시장사자료집]

1936년 11월 경성미술구락부 경매엔 은행장을 지낸 모리 고이치(森悟一)의 유품 ‘청화백자양각진사철채난국초충문병’이 출품된다. 간송(澗松) 전형필(1906~62)이 당대 최고가인 1만5000원(지금의 45억원 상당)에 구입했다. 국보 제294호. [사진 한국미술시장사자료집]예컨대 이런 식이다. “조선의 오래된 그릇을 말이 통하지 않는 외국인에 보여주며 두 손가락을 치켜세워 보이자 그 외국인은 기꺼이 2000원을 건네주었다는 것이다. 실제로는 기껏해야 5원, 10원이면 살 수 있는 그릇을 200원에 팔아볼 심산이었는데, 그것이 2000원으로 불어났으니, 그 모씨는 후일 외국인이 자신의 실수를 깨닫고 돈을 되찾으러 오지는 않을까 걱정한 끝에 1개월간 인천으로 도피를 했었다고 이야기했다.”

『한국미술시장사자료집』은 1930년대에서 해방 후인 50년대까지 간행된 경매도록·전시도록 등 미술시장 관련 자료 70여 종을 모은 영인본이다. 흑백사진 3160점, 작품목록 1만5980점이 실려 있다. 김 위원의 20년 연구 집대성이다.

일례로 일본 기후현(岐阜縣)의 가난한 집 출신으로 조선에 건너와 전매연초경성유통회사를 차린 다카키 도쿠야의 금혼식 기념 목록도 포함됐다. 기회의 땅 조선에서 벌어진 대표적 ‘성공사례’다. 개성에서 고려청자가 출토되면서 초대 통감 이토 히로부미(伊藤博文)가 이를 사들이자 경성에서 고려청자 경매가 활발했다는 회고, 이에 개성인의 무덤을 구입하는 ‘인묘(人墓) 도굴꾼’이 창궐한 이야기도 전한다.

이번 책은 우리나라의 초창기 미술시장을 오롯이 보여준다. 고미술품의 소장 이력을 새로이 파악할 수 있을 뿐 아니라 일제 때 팔려 나가 소재가 불분명해진 우리 문화재를 추적하는 1차 자료로서 가치가 크다. 6·25 전쟁 이후인 50년대에도 미술품 경매가 있었는데, 이때의 도록은 사진도 없이 손으로 적은 것들이다.

당시의 경매도록에는 숱한 문화재의 자취가 남아 있다. 단원(檀園) 김홍도의 자화상으로도 알려져 있는 수묵화는 구한말 내관(內官) 출신 대수장가 이병직(1896∼1973)이 1941년 6월 경매에 내놓았다. 이 그림은 현재 평양 조선미술박물관에 소장돼 있다. 당시 경매를 통해 일본으로 들어간 것이 다시 조총련계를 통해 북한으로 간 걸로 추정된다.

경매도록은 작품의 진위 판명에도 중요한 근거가 된다. 김 위원은 경성미술구락부의 1936년 경매 도록을 근거로 ‘몽유도원도’의 안견이 그린 것으로 알려졌던 ‘청산백운도(靑山白雲圖)’가 실은 중국 송나라 그림에 인장과 글씨를 첨가한 것임을 밝히기도 했다. 그는 “미술 각계 전문가들과 함께 풍부한 이야깃거리를 찾고, 잃어버린 문화재의 소재도 파악할 수 있는 공론의 장이 됐으면 좋겠다”고 말했다.

권근영 기자

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)