덩치만 클 뿐 굼뜬 ‘통신 공룡’으로 불리던 KT가 달라졌다. 시장에선 민첩하게 움직이고, 한 번 불 붙은 싸움엔 독하게 매달린다.

27일 취임 1주년을 맞는 황창규(62·사진) KT 회장의 힘이다. 황 회장은 지난해 1월 “1등 KT를 만들겠다”고 선언한 이후, 줄기차게 ‘KT의 변화’에 주력했다. KT 관계자는 “‘시장이 어떻게 변하든 시키는 일만 하면 그만’이라는 전화국·공기업 문화가 요새는 ‘돈을 벌어야 기업’이라는 분위기로 많이 바뀌었다”고 말했다. 무엇보다 1년 사이에 ‘본업(이동통신)’의 경쟁력이 좋아졌다. 지난해 3월만 해도 KT의 이통시장 시장점유율이 12년 만에 30% 밑으로 떨어질 정도로 체력이 약해져 있었다. 2013년엔 1981년 창사 이래 처음으로 적자(당기순손실 603억원)도 기록했다.

이런 상황에서 황 회장은 “우리의 주력인 통신 사업을 다시 일으키겠다”며 역량을 통신으로 집중시켰다. ‘탈(脫)통신’을 외치던 전임 회장의 길을 다시 되돌려 놓은 것이다.

당장 이통시장에서 ‘황의 효과’가 나타나고 있다. 2011년부터 줄곧 내리막을 걷던 KT의 이통 가입자 수는 지난해말 3년 만에 증가세로 돌아섰다. 1년간 84만8000여 명이 늘었다. 특히 최근엔 타 통신사와의 경쟁에서 KT가 이전에 없던 근성을 보여줬다는 평가도 나온다. SK텔레콤이 이달 초 ‘세계 최초로 3밴드 LTE-A를 상용화했다’는 내용으로 광고를 하자 KT는 “세계 최초 상용화라고 볼 수 없다”며 법원에 가처분 소송을 냈고, 23일 광고중지 결정을 받아냈다. KT 관계자는 “우리도 싸워서 이길 수 있다는 분위기를 대내외에 보여준 게 최대 수확”이라고 말했다.

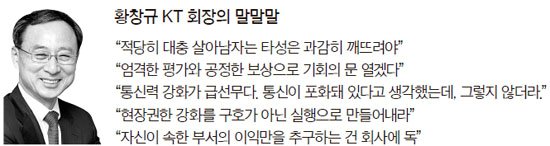

사실 황 회장이 가장 공들인 분야는 조직문화였다. 한국통신 시절의 공기업 문화와 관료 출신 최고경영자(CEO)들이 뜨내기처럼 들락날락한 KT에 삼성 출신 황 회장은 경쟁 DNA를 이식했다. 특히 지난해 4월 8300여 명이라는 대규모 명예퇴직이 큰 전환점이 됐다. 조직 전반에 긴장감이 감돌았다. 명퇴를 치른 직후, 황 회장은 직원들에게 e-메일을 보내 고삐를 더 죄었다. 그는 “적당히 대충 살아남자는 타성을 깨뜨려야 한다. 엄격한 평가와 공정한 보상으로 기회의 문을 열겠다”며 혁신을 주문했다. 이후에도 전 직원에게 여섯차례 이상 e-메일을 보내 근성·적극성·권한·책임·소통을 강조했다. 숫자로 나타나는 성과 위주로 임원들을 평가했다. 또 사라졌던 ‘직급 호칭제’도 부활시켰다. KT 관계자는 “요즘은 임원 결재 날 때까지 안 기다리고, 현장에서 실행후 ‘사후보고’하면 된다”며 “조직이 빨라졌다”고 말했다.

동시에 황 회장은 외부 영입인사는 삼성 출신 김인회 비서실2담당과 윤종진 KT렌탈 전무 등으로 최소화했다. 핵심 사업 담당을 정통 KT 출신 임원들로 임명해 내부 조직을 다독였다. 전임 회장 시절엔 외부 영입인사들(올레KT)과 기존 임직원(원래 KT) 간 갈등이 심했다.

타 산업과의 ‘융합’을 통해 미래 성장동력을 발굴한 것도 황 회장의 성과다. 그는 취임 직후 싱크탱크 조직으로 미래융합전략실을 만들고 윤경림 전무를 CJ에서 영입해 이 자리에 앉혔다. 삼성전자 반도체사업부 사장 출신인 황 회장은 삼성그룹에서 경험한 미래전략실의 장점을 50여 개 계열사를 거느린 KT에 적용했다. 지난해 5월 황 회장이 발표한 ‘광랜(100Mbps)보다 10배 이상 빠른 세상 기가토피아’도 미융실의 작품이다. 황 회장은 지난해 12월엔 이 부서를 미래전략사업추진실로 확대 개편하며 힘을 실어줬다.

황 회장은 26일 기존 서초사옥에서 광화문신사옥으로 집무실을 옮긴다. KT 내부에선 서초·분당·광화문으로 흩어져 있던 조직을 광화문에 결집시켜 업무 효율성이 높아질 것이란 기대가 높다. 광화문으로 무대를 옮긴 황 회장은 올해 구체적인 실적을 보여줘야 하는 과제를 안고 있다. 지난해 실적 부진이나 대규모 고객정보유출 같은 사건이 전임자의 책임으로 돌릴수 있었지만, 올해부터는 아니다. 통신3사 중 가장 낮은 1인당 매출도 더 높여야 한다. 통신업계 관계자는 “단말기 유통구조 개선법(단통법)으로 고착화된 통신3사의 시장점유율 5:3:2를 깨기가 쉽지 않고 사물인터넷 분야에서도 당장 돈을 벌기는 어려울 것”이라며 “임기 3년인 KT CEO에게 시간은 많지 않다”고 말했다.

박수련 기자