금융 전문가인 최범수 신한아이타스 사장이 불편하지만 솔직한 경제 현실을 생생하게 전달하는 ‘맨 얼굴의 경제’를 연재합니다. 풍부한 경제 이론과 해외 사례를 통해 한국 금융의 주소와 미래상을 분석하고 제시하는 기획입니다.

두어 달 전 일본 도쿄와 말레이시아의 쿠알라룸푸르에 각각 다녀왔다. 도쿄 도심을 다니다 문득 눈여겨보니 은행 지점이 잘 눈에 띄지 않는다. 전에는 사거리 코너마다 대형 은행의 지점이 자리 잡고 있었던 것 같았는데. 돌아와 자료를 조사해 보니 2000~2006년 사이 일본의 은행 지점이 약 15% 줄어든 것으로 나온다. 일본의 은행들도 오랜 불황을 이기지 못하고 감량경영에 들어간 것이다.

쿠알라룸푸르에 가선 현지 교민의 안내를 받았다. 교양 있는 50대 부인이었는데 현지 은행에 불만이 많았다. 싱가포르에서 일하는 딸이 어머니를 찾아올 때 쓰려고 은행 계좌를 개설해 두었는데 반년쯤 뒤에 가보니 계좌가 아예 없어졌더라는 것이다. 계좌 유지 수수료가 솔솔 인출되다가 잔고가 바닥나자 폐쇄됐던 모양이다.

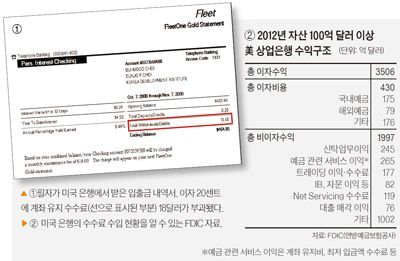

필자도 같은 경험이 있다. 유학 시절 개설한 미국 은행 계좌를 통해 학자금융 할부금도 송금하고 미국 경제학회지 대금도 보내곤 했는데, 은행이 보내준 입출금 내역서(그림①)를 받아 보고 깜짝 놀랐다. 2000년 10월 한 달 동안 예금은 하지 않아서 잔고 482달러에 대한 이자 20센트만 입금되었다. 그런데 전혀 알지 못하는 돈이 18달러나 빠져나간 게 아닌가. 아래에 보니 설명이 나온다. 계좌 유지 수수료가 월 18달러, 그러니까 우리 돈으로 2만원이나 된다는 것이다. 내역서 상단에 있는 번호로 전화를 걸었다. 나이가 지긋한 목소리의 부인이 내 불만을 듣더니 친절하게도 내게 맞는 유형의 계좌로 바꾸는 게 좋겠다고 조언했다. 그럴 경우엔 계좌 유지 수수료가 월 3달러에 불과하지만 수표를 발행하거나 현금을 인출할 때마다 5달러씩 건별로 수수료가 부과된다고 했다.

내 돈 내가 찾는데 무슨 소리냐고 하겠지만 선진국에 속하는 나라의 은행은 모두 대동소이하다.

은행 거래에 따라다니는 수수료

미국 은행의 수수료 수입을 좀 더 살펴보자. 연방예금보험공사(FDIC)에 따르면(그림②) 미국 은행의 수수료 수입은 대단하다. 신탁 업무나 투자은행(IB) 자문 같은 고급 금융서비스에 수반된 수수료도 있지만 단순 예금 관련 수수료의 비중이 매우 크다. 지난해만 해도 예금 관련 수수료 수입이 265억 달러나 돼 국내외 예금 이자 비용(254억 달러)보다 더 크다. 즉 평균적인 예금 고객은 은행에서 이자를 받기보다는 오히려 빠져나가는 수수료로 인해 잔고가 감소한다는 말이다.

사람의 생애에 세금이 따라다니듯 예금계좌의 생애에는 수수료가 붙어다닌다. 계좌를 처음 만들면 계좌 개설 수수료, 수표를 발행하면 수표 발행 수수료, 현금을 인출하면 현금 인출 수수료, 다른 계좌로 돈을 보내면 송금 수수료, 가만히 두어도 계좌 유지 수수료, 그만 거래하겠다고 하면 계좌 폐쇄 수수료. 그래서 미국뿐 아니라 대부분의 선진국에서는 휴면예금을 활용해서 사회적 활동을 하겠다는 사례가 거의 없다. 시간이 흐르면 잔고가 줄어들다가 결국 없어지기 때문이다.

오히려 한국이 극히 예외적인 나라다. 미국에도 예금자의 권익을 대변하는 시민단체(NGO)가 있지만 은행이 상업적으로 존립하고 금융위기를 방지하기 위해선 수수료 외에 다른 선택이 없음을 여러 번의 시행착오를 통해 확인하였던 것이다.

우리가 은행에 가서 계좌를 개설하면 통장을 준다. 통장 인쇄비가 200원이고 100원의 수입인지가 붙어 있다. 그래도 한국의 은행들은 통장 값을 받지 못한다. 당연한 서비스에 왜 돈을 받느냐는 국민 정서에 반하기 때문이다. 미국의 사모펀드가 제일은행을 인수하고 계좌 개설 수수료로 원가 정도를 받으려고 했다가 포기했다. 당사자인 뉴브리지캐피털은 은행을 팔고 한국을 떠날 때까지 왜 원가도 받지 못하는지 이해하지 못했다.

수수료뿐 아니다. 그림②를 보면 미국 은행의 이자수익은 이자 비용에 비해 매우 크다. 저금리 상황에서 한국 은행의 이자 마진은 2% 아래로 떨어졌다. 미국은 이 마진이 3%대 중반 정도다. 미국 금융당국은 이자 마진이 3% 가까이로 떨어진 은행에 대해서는 엄중한 모니터링을 시작한다. 건전성 감독의 일환이다. 실제로 예대마진이 낮은 은행은 곧 부실화되어 공적자금을 소요시키고, 주변 은행에 민폐를 끼쳐 지역경제가 황폐화되기 때문이다.

은행 이름에서 보는 합병의 역사

미국은 그런 경험을 셀 수도 없이 많이 했다. 내게 연 18달러의 계좌 유지 수수료를 매겼던 미국 은행은 이름이 Fleet, 즉 ‘함대’였다. 83년 여름 유학길에 올라 처음 계좌를 개설했을 때만 해도 ‘Colonial Bank’였는데 90년대 중반에 이름이 ‘Bank of Boston, Connecticut’으로 바뀌었다. 은행이 부실해지자 보스턴에 있는 은행지주회사에 합병된 것이다. 이후 다시 합병을 거치면서 은행 이름이 ‘Fleet’로 바뀌었다. 2003년 가을 하버드대 경영자과정에 있을 때 ‘Fleet’에서 온 동료의 얼굴이 하얗게 질렸다. 그가 다니던 은행이 문을 닫았다는 것이다. ‘함대’가 침몰하면서 보스턴 경제는 큰 충격을 받았다.

한국 경제의 불황이 깊어지고 있다. 한국 경제가 본격 회복하기까지 은행이 부담해야 할 리스크와 이를 감당하기 위한 수익 창출능력 중 어느 쪽이 클까? 이미 주식시장에서 투자가들은 전망이 어둡다고 보고 한국 금융그룹의 시장 가치를 장부 가치의 절반 정도로 평가하고 있다. 상황이 더 나빠지면 국제 신용평가기관들이 은행은 물론 국가신용 등급까지 떨어뜨릴 것이다.

창조금융, 사회적 공헌, 중소기업 지원 등은 의당 은행이 해야 할 일이다.

그러나 지금은 예금과 이자를 제대로 상환해야 한다는 은행의 기본적인 사회적 책임을 걱정해야 할 지경이다. 이 기본을 지키지 못할 때 무슨 일이 일어나는지는 지난번 외환위기 때 뼈저리게 경험한 바 있다.

경비 절감만으론 경영합리화 못해

미국·영국·유럽의 은행과는 달리 일본 은행의 예대 마진은 우리보다 훨씬 낮다. 그래서 일본 은행들은 일절 위험을 감수하지 못하고, 기업 역시 진취적인 투자를 하지 못해 ‘잃어버린 10년’을 거듭하고 있다. 일본 은행과 마찬가지로 한국의 은행도 경비를 줄이고 경영 합리화를 도모할 여지가 많다. 인터넷 뱅킹이 보편화하면서 내점 고객이 줄고 있으니 지점 수를 감축해도 된다. 하지만 이자 마진 1% 포인트 증대 효과를 보려면 인건비를 3분의 1 감축하면 되는 것이 아니라 3분의 1로 감축해야 하므로 경비절감만으로 대응하기에는 태부족이다.

예금 금리를 낮추든 대출 금리를 올리든 수수료를 더 받든 수익을 키워야 버틸 수 있다. 은행의 마진이 낮은 나라에는 경제의 역동성을 찾기 어렵다. 우리나라 은행의 마진이 늘어난다고 해서 경제의 역동성이 살아난다는 보장은 없다. 하지만 마진이 겨우 연명할 정도에 불과하다면 경제 또한 연명하는 수준을 탈피하지 못함은 분명하다. 수수료를 올리라는 주장은 국민 정서상 받아들이기 어려운 것임은 명백하다. 하지만 국민 정서가 수익 창출보다 클 수 없다는 은행 생존의 부등식 방향을 바꿀 수 없음도 자명하다. 경제에는 정서나 감정이 없기 때문이다.

최범수 신한아이타스 사장

최범수 예일대 경제학 박사. 전 KDI 연구위원. 19 98년 외환위기 당시 금융감독위원장 자문관으로 금융 구조조정을 기획했다. 이후 국민·주택은행 합병 실무작업을 담당했으며 국민은행 부행장, 신한금융지주 전략부사장을 거쳤다.

![[오늘의 운세] 6월 1일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202406/01/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)