병원이라고 하면 우리는 당연히 병을 고치는 곳으로 알고 있다. 대부분의 경우에 맞는 말이다. 하지만 최근엔 병원에 갔다 오히려 병을 얻는 경우가 적지 않다. 미국 질병관리예방센터(CDC) 조사에 따르면 매년 약 170만 명의 환자가 병원에서 자신의 병과는 상관없는 병원균에 감염되고 있으며, 그중 10만여 명이 그로 인해 목숨을 잃고 있다. 지난 7년여 동안 이라크 전쟁의 미군 전사자가 4400여 명인 것과 비교하면 병원균의 위험성을 실감할 수 있다. 영국 BBC 방송은 영국에서도 매년 병원을 찾는 사람 중 적어도 10만 명이 병원에서 각종 병원균에 감염된다고 전하고 있다.

인간이 만들어낸 수퍼박테리아

더욱 걱정스러운 것은 이렇게 감염을 일으키는 상당수 병원균이 간단한 항생제로 치유하기 힘든 내성균이란 점이다. 내성균은 스스로 항생제에 대처하는 능력을 키우며 나날이 강해지고 있다. 인간이 보유한 어떠한 항생제로도 막을 수 없는 수퍼박테리아로까지 발전해 인류를 위협하는 현실이다. 그렇다면 과거에는 존재하지 않았던 수퍼박테리아가 왜 지금 여기저기서 나타나고 있는 걸까. 답은 간단하다. 그동안 사람들이 항생제를 남용해왔기 때문이다.

10여 년 전의 일이다. 여름휴가 때 장인·장모님께서 사위 집에 찾아오셨다. 하루는 아내가 가벼운 감기 증세를 호소했다. 그 말을 듣고 장모님이 여행 가방에서 약을 꺼내더니 먹으라고 하셨다. 무슨 약인지 궁금해서 보니 페니실린계 항생제였다. 열도 나지 않는 가벼운 감기라면 바이러스가 일으키는 것인데 박테리아 감염에 쓰는 항생제를 먹으라는 것이었다. 미생물학을 전공하는 사위의 만류에도 아랑곳 없이 “아플 때 한 알씩 먹으면 금방 낫는다”며 뜻을 굽히지 않으셨다. 심지어 장모님께서는 몸이 좀 피곤하고 쑤실 때 항생제를 먹으면 도움이 된다고도 말씀하셨다. 그러고 보니 필자도 어릴 때 감기 몸살로 병원에 가면 항생제 주사를 기본적으로 맞았던 기억이 난다. 지금 생각하면 이런 항생제 남용 습관이 내성균을 만들어냈다고 단언할 수 있다.

병이 날 경우 열이나 통증 등 발병 증세는 비슷하다 할지라도 원인이 되는 병원균은 여러 종류가 있다. 크게 세 부류로 나누면 대부분의 감기와 독감을 일으키는 바이러스, 식중독·폐렴 등을 일으키는 박테리아, 그리고 피부병 등을 일으키는 진균류 등이다.

병원균 감염을 치료하기 위해서는 각기 다른 종류의 치료약이 사용된다. 우리가 흔히 이야기하는 ‘항생제’는 박테리아에 의한 감염을 치료하는 약이다. 더 나아가 박테리아에도 여러 가지 다른 종류에 따라 거기에 맞는 항생제를 사용해야 치료가 가능하다. 예를 들어 베타 락탐 계열의 항생제인 페니실린은 세포벽의 형성 과정에서 박테리아를 죽이기 때문에 세포벽이 두꺼운 박테리아에 효과적인 반면, 전혀 다른 세포막 구조를 가지고 있는 대장균이나 녹농균에는 거의 효과가 없다. 그러므로 의사의 정확한 진단 없이 환자가 스스로 증세만을 가지고 판단해 항생제를 복용할 경우 자신의 병에도 아무런 효과를 보지 못할 뿐만 아니라 오히려 장내 유익한 균들을 죽이고 항생제 내성균을 만드는 잘못만 범하게 되는 것이다.

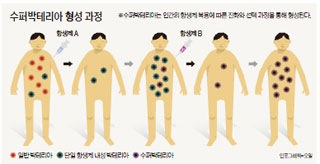

항생제 내성균을 만들어 내는 또 하나의 나쁜 습관은 증세가 호전되었다고 스스로 판단해 의사가 지시한 복용 기간을 채우지 않고 중단하는 것이다. 대부분의 경우 증세가 호전됐다 하더라도 소수의 박테리아가 몸 안에 아직 남아 있다. 이렇게 살아 남은 박테리아는 이미 항생제의 공격을 받았기 때문에 스스로 항생제에 대한 내성을 만드는 작업을 진행하고 있다. 내성을 만드는 박테리아의 작업은 오랜 시간에 걸쳐 진행된다. 그 결과 각종 항생제에 모두 내성을 갖게 된 박테리아가 출현한다. 바로 수퍼박테리아다. 수퍼박테리아는 인간이 보유하고 있는 어떠한 항생제로도 막을 수 없다. 특히 면역력이 약해져 있는 사람이 감염되면 며칠 사이에 목숨까지 빼앗길 수 있다. 결국 수퍼박테리아가 창궐하면 인간은 항생제 개발 이전의 시대로 되돌아가 박테리아 감염에 무방비 상태로 당할 수 있다.

인간은 어떤 약을 복용하더라도 그 약에 대해 어느 정도의 내성을 만들어 낸다. 이렇게 만들어진 내성은 다음에 같은 약을 복용할 경우 그 효과를 감소시킨다. 하지만 이것은 어디까지나 약을 복용한 당사자에게만 해당되는 일이다.

반면 항생제에 내성을 가진 박테리아가 다른 사람에게 전염될 경우 전염된 사람은 그 항생제를 처음으로 복용한다 하더라도 이미 누군가가 만들어 놓았을 내성 때문에 효과를 기대할 수 없다. 다시 말해 항생제 내성은 우리 사회 전체의 문제인 것이다.

수퍼박테리아의 감염은 이제 시작에 불과하다. 국경을 초월한 수퍼박테리아의 확산은 가까운 미래에 우리의 삶을 항생제 발견 이전의 중세 시대로 되돌려 놓을 수 있다. 수퍼박테리아의 대재앙에 미리 대비하려면 개개인이 항생제 오·남용에 대한 경각심을 가져야 한다. 아울러 획기적인 새 항생제 개발을 위해 인류 차원에서 힘과 지혜를 모아야 한다.

![[오늘의 운세] 6월 16일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/joongang_sunday/202406/15/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)