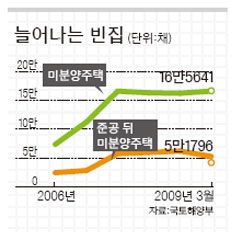

미분양 주택 수가 사상 최대를 기록했다. 지난해 말 16만5641채에서 조금씩 줄더니 3월 말 16만5641채로 다시 늘어났다. 봄기운이 일렁이는 듯하던 부동산 시장도 주춤하고 있다.

돈이 보이는 경제 지표 - 미분양 주택

국토해양부는 여기에 큰 의미를 두고 있지 않다. 양도세를 면제받는 ‘미분양 주택’으로 인정받기 위해 건설사들이 감춰뒀던 물량을 새로 등록한 경우가 많아서다. 이 혜택을 받으려면 4월 말까지 등록해야 한다. 미분양 주택이 수도권에서 많이 늘어난 것도 이 같은 분석을 뒷받침한다. 3월 한 달간 지방 미분양이 254가구(0.2%) 늘어난 데 비해 서울·경기 지역에선 3415가구(13.6%) 증가했다. 건설사들은 그동안 브랜드 이미지에 미치는 영향이 큰 수도권의 미분양 규모를 줄이기 위해 안간힘을 써왔다.

임직원들에게 떠넘기거나 청약·계약 취소 물량을 잡지 않는 등의 방식으로 분양률을 ‘관리’해 온 것이다. 이런 집들이 ‘커밍아웃’하면서 미분양 주택이 늘었다. 대신 통계의 정확도는 높아졌다고 볼 수 있다.

땅도 파기 전에 분양하는 선분양 방식으로 이뤄지는 주택 공급 구조도 미분양 주택을 늘리는 요인이다. 아파트는 경기에 민감하다. 사업계획을 짜서 실제로 지어지는 데 걸리는 시간도 2~3년으로 비교적 길다. 그럼에도 글로벌 경기침체가 엄습한 지난해 아파트 분양은 사상 최대를 기록했다.

올 1분기 수도권 아파트 인·허가 물량은 지난해보다 두 배 가까이 늘었다. 안 팔릴 줄 뻔히 알면서도 땅을 그냥 놀려둘 수 없는 건설사들의 사정이 크게 작용했다. 수요가 줄면 공급도 함께 줄어드는 경제원리와는 거꾸로, ‘밀어내기’가 급증한 것이다.

진짜 문제는 다 지어진 뒤에도 팔리지 않아 빈집으로 남아 있는 ‘준공 뒤 미분양 주택’이다. 2006년 말 1만3000여 채에 불과했던 준공 뒤 미분양은 2007년 말 1만7000채, 2008년 말 4만6000채로 급증했다. 3월 말엔 5만1796채에 달했다. 전체 미분양에서 차지하는 비중도 2006년 18.5%에서 3월 말 31.2%로 높아졌다. 이들 대부분은 주택 보급률이 100%를 넘은 지방에 자리 잡고 있다. 경기 회복으로 미분양 주택이 줄어도 준공 뒤 미분양 문제는 쉽게 해소되지 않을 것으로 보는 시각이 많은 이유다.

![[오늘의 운세] 6월 24일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/24/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)