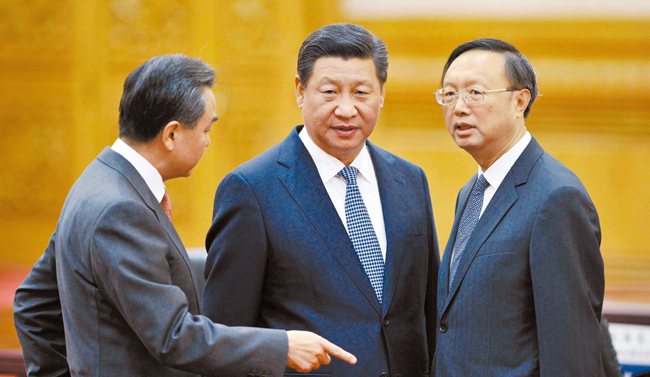

시진핑 중국 국가주석(가운데)이 8일 베이징 인민대회당 앞에서 왕이 외교부장(왼쪽), 양제츠 외교담당 국무위원(오른쪽)과 압둘 하미드 방글라데시 대통령을 기다리고 있다. 양제츠는 아베 신조 일본 총리의 특사격으로 파견된 야치 쇼타로 국가안전보장국장과의 협상에서 중·일 정상회담 개최와 4개 항 합의문을 이끌어 냈다. [로이터=뉴스1]

시진핑 중국 국가주석(가운데)이 8일 베이징 인민대회당 앞에서 왕이 외교부장(왼쪽), 양제츠 외교담당 국무위원(오른쪽)과 압둘 하미드 방글라데시 대통령을 기다리고 있다. 양제츠는 아베 신조 일본 총리의 특사격으로 파견된 야치 쇼타로 국가안전보장국장과의 협상에서 중·일 정상회담 개최와 4개 항 합의문을 이끌어 냈다. [로이터=뉴스1]

말 그대로 ‘깜짝 발표’였다. 7일 저녁 발표된 ‘중·일 공동인식 4개 항’은 때마침 아시아·태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 위해 베이징에 모여든 외교관들과 세계 각국 언론의 주목을 받기에 충분했다. 이날 오후 7시로 예고돼 있던 APEC 일본 대표단의 기자회견에서는, 그 직전 4개 항 합의가 발표되는 바람에 APEC 이슈는 뒷전으로 밀려나고 중·일 합의 내용에 질문이 집중됐다. 중국 기자들은 “과연 야스쿠니(靖國) 신사 참배를 안 하기로 했느냐”고 여러 차례 물었지만 오카니와 겐 일본 대표단 부대변인은 똑 부러지게 대답하지 못했다. ‘정치적 곤란을 극복하는 데 약간의 인식 일치에 이르렀다’는 식의 애매한 표현에 머물렀기 때문이다.

중·일 정상회담 전 나온 ‘4개 항 합의’ 파장은

“센카쿠를 독도로 바꾸면 한국 뒤집힐 일”

정작 놀라운 내용은 제3항에 들어 있는 중국명 댜오위다오(釣魚島), 즉 센카쿠(尖閣) 열도에 관한 표현이었다. 우리 정부의 한 중견 당국자 반응은 이랬다. “합의문에서 댜오위다오 대신 독도란 표현으로 바꿔 읽어 보십시오. 만약 한국이 일본 정부와 이런 합의를 했다면 나라가 뒤집힐 일 아닙니까.”

일본 외무성이 발표한 공동인식 합의문의 제3항을 그대로 옮기면 이렇다. “쌍방은 센카쿠 열도 등 동중국해 해양경계에서 근래 긴장상태가 일어나고 있는 데 대해 다른 견해를 갖고 있음을 인식하고, 대화와 협의를 통해 정세 악화를 막는 것과 함께 위기관리 메커니즘을 구축해 예측 못할 사태의 발생을 회피하는 것에 의견 일치를 봤다.”

중국이 관영 중앙TV(CC-TV) 신화통신을 통해 발표한 합의문도 센카쿠 열도가 중국식 명칭인 댜오위다오로 바뀌었을 뿐 내용은 같다. 다만 ‘다른 견해’란 부분이 중국 발표에선 ‘다른 주장(不同主張)’으로 단어 사용을 달리했다.

센카쿠 열도는 일본과 중국이 서로 자국 영토라고 주장하고 있지만 실효지배를 하고 있는 쪽은 일본이다. 한 걸음 더 나아가 일본은 2012년 섬 전체를 국유지로 편입시켰다. 이게 중국과의 관계가 최악의 상태로 치닫게 된 결정적 원인이 됐다. 그 이후 중국은 틈날 때마다 해경 선박과 군용기를 센카쿠 주변 해역에 보내고 있고, 일본은 그럴 때마다 대응출격으로 맞서고 있다.

센카쿠 해역은 하루도 바람 잘 날 없는 긴장이 계속된 지 오래다. 이런 현실과 상관없이 일본은 “역사적으로나 국제법적으로 합법적인 일본 고유의 영토이며, 이를 놓고 그 어느 나라와도 영토 문제는 없다”는 입장으로 일관해 왔다. 이유는 간단하다. 국제사회에서 분쟁지역으로 공인되는 것을 막기 위해서다. 설령 현실에선 제아무리 긴장이 고조되더라도 대외적으론 ‘센카쿠=일본 영토’란 공식은 흔들림 없는 진리이며, 그 누구도 여기에 이의를 제기할 수 없다는 입장으로 일관해야 하는 게 상식과 부합한다.

그런데 아베 신조(安倍晋三) 총리의 특사 격으로 파견된 야치 쇼타로(谷內正太郞) 국가안전보장국장이 양제츠(楊潔篪) 중국 외교담당 국무위원과 맺은 합의문서 가운데 센카쿠 문제와 관련한 ‘이견이 있음’을 인정하는 표현이 들어갔다. 보기에 따라서는 기존 입장에서 한 걸음 물러났다고 해석될 수 있는 표현이 사용된 것이다. 일본이 이 문서에 합의해 줌으로써 정상회담이 성사됐다고 보는 것이 일본 언론들의 분석이다.

합의문은 이견의 실체, 즉 무엇에 대한 이견이냐는 점은 모호하게 남겨 뒀다. 당연히 중국은 확대해석을 하고 싶어 한다. 주권 문제, 즉 영유권 문제에 대한 이견이 있음을 일본이 인정했다는 해석이다. 실제로 중국 관영언론이 곧바로 의미 부여를 하고 나섰다. 공산당 기관지 인민일보의 홈페이지인 런민왕(人民網)엔 공동인식 4개 항에 대한 해설을 문답식으로 풀이한 기사가 올라왔다.

그 가운데 첫째 질문은 “4개 항 공동인식 가운데 가장 크게 볼 점은 무엇인가”였다. 가오훙(高洪) 사회과학원 일본연구소 부소장의 견해를 인용한 답변은 이랬다. “댜오위다오 주권에 관한 다툼이 있다는 것을 최초로 문서를 통해 명확하게 표현한 점은 대단히 중요하다. 이에 따라 일본은 외교·역사적 사실을 왜곡하고 제멋대로 해석을 할 수 없게 됐다.”

가오 부소장은 신화통신과의 인터뷰에선 “객관적 현실을 (비로소) 일본이 인정했다”고도 표현했다. 취싱(曲星) 중국국제문제연구원 원장도 “사상 처음으로 댜오위다오 분쟁을 명확하게 기술한 문건”이란 의미를 부여했다.

관변학자들의 이 같은 발언은 중국이 일본과의 기나긴 줄다리기에서 외교적 성과를 얻어 냈다는 점을 보여 주는 것이다. 일본이 원하는 정상회담 개최에 동의해 주는 반대급부로 이번 합의문을 이끌어 낼 수 있었다는 것이다. 한 중국 외교관은 “협상에 관여하지 않아 단정적으로 말할 입장은 못 된다”며 “문면으로만 보면 일본으로부터 양보를 얻어 낸 게 아닌가 생각된다”고 말했다.

중국 “영토문제 인정하면 해결 미루겠다”

사실 중국은 정상회담의 전제로 일관되게 두 가지 조건을 내세워 왔다. 아베 총리가 야스쿠니 신사에 참배하지 않는다고 분명히 밝히는 것, 그리고 센카쿠 열도를 놓고 영토 문제가 존재한다고 인정하는 것이었다. “영토 문제가 있다는 것만 인정하라. 그럼 문제 해결은 뒤로 미룰 수 있다”는 요구였다.

해결을 뒤로 미룬다는 건 덩샤오핑(鄧小平)이 제기한 해법이다. 그는 1978년 일본 방문 중 기자회견에서 “우리는 지혜가 모자라니 후대로 해결을 미루자”는 입장을 밝힌 바 있다. 따라서 중국은 영토 문제가 있다는 인정만 받아 내면 현실을 인위적으로 변화시키려는 시도는 하지 않을 것이란 추론이 가능하다.

어쨌든 중국식 확대해석에 따르면 일본이 양보를 한 셈이다. 중국은 정상회담 개최를 원하는 일본의 요구에 대해 끝까지 가타부타 언질을 주지 않은 채 “성사 여부는 일본 하기에 달렸다”는 태도로 일관했다. 이런 입장을 끝까지 관철함으로써 거의 시한에 다다른 무렵, 일본의 조건 수락을 이끌어 내고 소기의 목적을 달성하는 외교전략을 구사했다고 볼 수 있다.

하지만 일본 정부의 해석은 다르다. 중국이 확대해석이라면 일본 정부는 축소해석이다. 일본 정부 당국자는 7일 일본 기자들을 상대로 “영토(영유권) 문제 자체에 대한 이견이 존재한다고 인정한 게 아니라 동중국해에서의 긴장이 계속되고 있는 상황에 대한 견해가 일치하지 않음을 표현했다”는 요지로 비공식 브리핑을 했다.

영토 문제는 존재하지 않는다는 기존 입장에 변화가 없다는 게 일본 정부의 해석이다. 말장난같이 들리지만 영토 문제의 존재를 인정하고 안 하고는 국제법적으로 어마어마한 차이가 있다. 아베 총리 역시 이날 밤 TV에 출연해 “정부의 자세가 변한 건 아니다. 실효지배도 확보하고 있다”고 말했다.

요약하자면 같은 문장을 넣고 양측이 서로 편의적으로 해석할 수 있도록 문안을 만들었다는 얘기다. 외교문서에서 흔히 사용되는 이른바 ‘외교적 모호성’을 구사한 표현이다. 서로 편의에 따라 해석하고 발표하되 상대방의 해석에 대해서는 이의를 제기하지 않는다는 조건 아래 애매한 표현을 사용했다는 것이다. 쌍방의 주장이 평행선을 달리고 있음에도 불구하고 뭔가 합의를 이끌어 내야 할 경우 외교 당국자들이 흔히 사용하는 묘책이기도 하다. 밤을 새워 오전 3시까지 계속됐다는 양제츠·야치의 회담 역시 마찬가지였다고 볼 수 있다. 하지만 이런 외교적 모호성은 훗날의 불씨를 남기는 경우도 적지 않다.

일본 정부는 이번 합의가 센카쿠 영유권을 훼손하는 것은 아니라고 해석하지만, 이런 표현이 기록에 남음으로써 두고두고 화근이 될 소지는 있다. 대부분의 일본 언론들은 자국 정부의 해석을 인용해 보도하면서도 “달리 해석할 수 있는 여지가 있다”며 미래의 화근이 될 수 있음을 부인하지 않았다.

영토 문제는 정상회담 성사 여부보다 훨씬 더 큰 국익이 걸려 있다. 한국과 마찬가지로 일본에서도 영토 문제에 대해선 여야가 없다. 자칫 여론의 역풍을 받기라도 하면 정권이 흔들릴 판이다. 그럼에도 불구하고 왜 일본은 결정적으로 불리하게 활용될 소지가 있는 합의를 한 것일까. 산전수전 다 겪은 베테랑 외교관 야치가 이를 다 감안한 뒤 4개 항에 합의했으리란 데엔 의심의 여지가 없다. 더구나 교도(共同)통신의 보도에 따르면 문안을 먼저 제시한 측은 일본이다. 야치가 먼저 만든 문안을 바탕으로 조정을 거친 끝에 발표에 이르게 됐다는 것이다.

일본엔 분쟁방지 메커니즘 합의가 의미

그렇다면 일본 측도 이 합의를 ‘양보’가 아니라 ‘성과’로 봤을 수도 있다. 이원덕 국민대 일본연구소장은 “일본 안에서 정파에 따라 이번 합의문을 놓고 분쟁지역 인정이냐, 단순한 상황 묘사에 불과한 것이냐를 놓고 논쟁이 일 수는 있다”면서도 “하지만 날로 심각해지는 분쟁을 방지하기 위한 메커니즘을 구축해야 한다는 여론이 강했던 만큼 이번 합의를 외교적 성과로 보는 적극적 해석이 더 많을 것”이라고 말했다. 공동인식 제3항의 앞부분보다는 뒷부분, 즉 분쟁 방지 메커니즘에 합의한 게 일본으로선 더 중요하다는 설명이다. 김흥규 아주대 중국정책연구소장은 “중·일 관계 악화가 중·일 경제교류에도 악영향을 미치는 데 대한 일본 경제계의 압력과 관계 개선을 촉구하는 미국의 압력 등이 복합적으로 작용한 결과 아니겠느냐”고 풀이했다.

외교 실무에 밝은 당국자들 중에선 제3항의 해석을 놓고 뭔가 더 큰 거래가 오고 갔고, 이를 이면합의로 공개하지 않았을 가능성도 제기된다. 국제법 업무에 오랜 경험을 지닌 한 외교 당국자는 “외교협상이란 얻는 것과 양보하는 것이 50대 50으로 균형을 이뤄 나온다”고 전제한 뒤 “차후 문제가 될 수 있는 문안에 다른 사람도 아닌 야치 국장이 합의한 데엔 그럴 만한 이유가 있었을 텐데 좀 더 시간이 지나야 미스터리가 풀릴 것으로 보인다”고 말했다.

베이징=예영준 특파원, 서울=신경진 기자 yyjune@joongang.co.kr

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)