세월호 참사가 던져준 가장 큰 경제화두는 소비침체일 것이다. 각종 모임과 회합과 여행과 행사가 줄줄이 취소되면서 민간 소비활동이 직격탄을 맞고 있다. 중소기업중앙회 설문조사에 따르면 소상공인 10명 중 8명이 세월호 참사 때문에 경영 타격을 받고 있고, 소상공인 매출도 지난해 같은 시기에 비해 30~40% 떨어졌다고 한다.

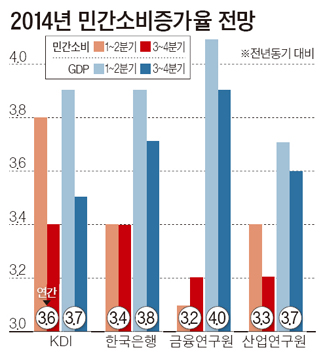

세월호 참사로 소비활동이 급격히 위축되자 가장 당황한 것은 국책 경제연구소다. 지난해 말 그들은 올해 상반기 민간 소비증가율을 어떻게 전망했나. 한국개발연구원(KDI) 3.8%, 한국은행과 산업연구원 3.4%, 금융연구원 3.1%였다. 지금 이들 연구소는 자신의 전망치를 수정하느라 정신없다. 이 수치는 좋게 보자면 ‘고무적’으로 본 것이고 나쁘게 보자면 ‘황당하다’ 하리만치 높은 수준이었다.

일러스트 강일구

일러스트 강일구 불과 석 달 뒤 전망도 완전히 빗나가

지난해 국책 연구기관들의 올해 민간 소비증가율 예측을 ‘황당하게 높았다’고 평가하는 이유는 두 가지다. 첫째, 2011년 3분기 이후 지금까지 11분기 동안 민간 소비증가율은 한 번도 3.0%를 넘어본 적이 없었다. 지난 11분기 동안 민간 소비증가율 평균값은 2.0%에 불과했다. 서브프라임 충격으로 2009년의 민간소비가 극도로 위축(0%)된 데 따른 기저효과로 2010년 4.4% 증가한 것을 제외하면 2008년 1분기 이후 거의 6년 동안 그 수치가 3.0%를 넘어본 적이 없다. 다시 말해 최근 몇 년 동안 민간 소비증가율이 3%를 넘은 적이 거의 없었음에도 불구하고 뚜렷한 근거 없이 3% 이상 증가할 것이라고 봤다는 점이 황당하다는 것이다.

둘째, 민간 소비증가율은 외환위기의 후유증을 앓던 1998년 이후 지속적으로 장기 하락하는 추세를 보여 왔다는 점이다. 일자리도 줄고, 또 일자리가 있어도 실질소득이 늘지 않아 소비여력이 점차 고갈돼 왔다는 말이다. 그럼에도 불구하고 모든 국책 연구기관은 하나같이 2014년도 상반기 민간 소비증가율이 3%를 훌쩍 넘을 것이라고 전망했다. 정말 놀라울 따름이다. KDI 자료(2013년 11월 19일)에 따르면 올해엔 “경기회복에 따라 소득이 증가하고 원화가치의 상승으로 실질구매력이 개선돼 민간소비가 상반기 중 3.8% 증가할 것”이라고 한다. 당시 많은 민간 연구소의 전망은 그보다 낮았다. 또 현장에서도 경기가 매우 어둡다고 아우성이었다. 그런데도 국책 연구기관들만 낙관적 전망을 고집한 것이다.

※발표 시점: KDI 2013년 11월, 한국은행 2014년 1월, 금융연구원 2013년 12월, 산업연구원 2013년 11월

※발표 시점: KDI 2013년 11월, 한국은행 2014년 1월, 금융연구원 2013년 12월, 산업연구원 2013년 11월 현장과 괴리된 채 낙관론 반복

그러다 석 달도 안 돼 그들의 전망이 틀린 것으로 판명됐다. 올 1분기 민간 소비증가율은 2.6%에 불과하다. 불과 7개월 전인 2013년 11월 예측치가 3.8%였는데 3~4개월 뒤인 1분기 실적치가 그 정도에 그쳤다면 결코 가볍게 볼 수 없는 오차다.

KDI가 최근 새로 수정한 2분기 민간 소비증가율 전망치는 2.4%다. 1분기보다 0.2%포인트 나빠질 것으로 보고 있다. 이 수치 역시 너무 낙관적이다. 세월호 효과가 그보다 더 커질 가능성이 있다. 지난해 2분기 민간 소비증가율(2.1%)은 1분기(1.7%)보다 높았다. 그 기저효과가 더해지면 올 2분기 증가율은 2.0% 아래로 떨어질 가능성이 크다는 게 현실이다. 설혹 KDI의 전망대로 2분기 민간 소비증가율이 2.4%라 하더라도 상반기 전체로는 2.5% 또는 그 아래 수준이 될 것이다. 반년 전인 2013년 말 예측치가 3.8%였고 반년 뒤 실적치가 2.5% 또는 그 이하에 불과하다면 가장 권위 있다고 자부하는 국책 연구기관의 전망치 오차로는 감당하기 어려운 수준이다.

국책 연구기관의 오차가 이렇게 크면 당연히 정책 대안도 잘못될 수밖에 없다. 민간소비가 활발히 살아날 것으로 본 KDI가 적극적인 민간소비 부양정책의 필요성을 못 느꼈던 것은 당연하다. 최근 발표된 수정 전망에서도 KDI는 향후 민간소비가 ‘원화가치 절상으로 인한 실질구매력 상승’으로 완만히 증가할 것으로 보고 있다. 이런 시각으로는 적절한 정책대안을 기대하기 어렵다. 민간소비 증가의 핵심은 국민의 소득(급여) 증대다.