# 회사원 박모(32)씨는 여자친구와의 애정전선에 비상이 걸렸다. 대학 동창이 옛 연인과 다정하게 찍은 사진을 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에서 퍼간 뒤 지우지 않은 게 화근이었다.

# 천안함 희생 장병들의 유가족은 추억을 간직하기 위해 장병들의 SNS를 넘겨줄 것을 해당 업체에 부탁했다. 하지만 업체는 “법적으로는 개인정보를 도용한 것으로 볼 수 있어 불가능하다”며 거절했다.

지우느냐 남기느냐…. 온라인에 남겨진 자신의 흔적을 어떻게 처리하느냐가 뜨거운 화두로 떠올랐다. ‘잊혀질 권리’를 보장하라는 유럽 사법재판소의 판결에 따라 세계 최대 검색업체인 구글에 개인정보 삭제 신청이 쇄도하는 가운데 ‘잊혀지지 않을 권리’에 대한 관심도 커지고 있기 때문이다. 주요 인터넷 기업은 관련 제도 준비 과정에서 비용 부담이 적지 않아 촉각을 곤두세우고 있다.

잊혀질 권리는 인터넷에 떠도는 개인정보의 소유권을 명확히 하고, 유통기간을 정하거나 이를 삭제·수정 요청할 수 있는 권리를 뜻한다. 쉽게 말해 개인이 원치 않는 게시물 등을 지울 수 있도록 하자는 것이다.

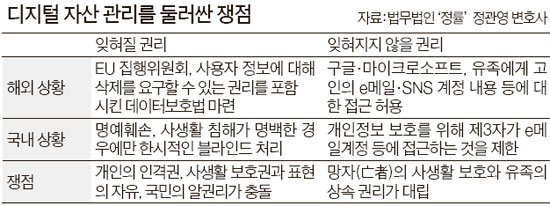

개인 정보가 무차별적으로 복제·왜곡되는 피해를 막기 위해 유럽에선 잊혀질 권리를 명시한 데이터보호법이 시행 중이다. 미국 캘리포니아주도 지난해 9월 미성년자에 한해 이 권리를 보장하는 법안을 통과시켰다. 하지만 한국에선 ‘민원 처리’ 수준으로 다뤄지는 실정이다. 명예훼손이나 사생활 침해가 명백한 경우에만 한시적인 블라인드(가려주기) 처리해 주는 게 전부다.

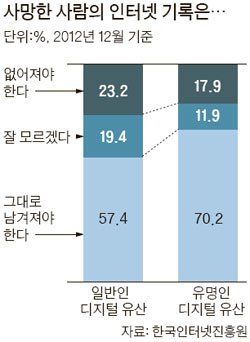

온라인 평판관리 기업인 맥신코리아의 한승범 대표는 “정치인이나 연예인은 악성 루머가 치명적인데 포털의 블라인드 기준이 엄격하다 보니 없애기가 쉽지 않다”며 “블라인드가 안 되면 다른 글을 올려 나쁜 글을 뒤로 끌어내리는 ‘밀어내기’를 한다”고 전했다. 그나마 잊혀질 권리는 이처럼 어느 정도 실현이 가능하지만 잊혀지지 않을 권리는 원천 차단돼 있다. ‘디지털 유산’으로도 불리는 이 권리는 자신이 사망할 경우 등을 대비해 인터넷에 남긴 각종 콘텐트를 제 3자에게 물려줄 권리를 뜻한다. 그러나 고인이 생전에 동의한 적이 없는데도 서비스 업체가 제 3자에게 콘텐트 접근권을 부여할 경우 정보통신망법에 따라 처벌받는다.

반면에 해외에선 이 권리를 인정하는 추세다. 구글·MS는 유족에게 고인의 메일 계정 내용 등에 접근하는 것을 허용하고 있고, 페이스북은 친구들이 계정을 이어받아 추모 공간으로 활용할 수 있도록 조치하고 있다. 관련법 제정을 추진하고 있는 새누리당 손인춘 의원은 “2004년 이라크전에서 전사한 미군의 부모가 소송 끝에 야후 e메일 계정 열람 권리를 얻은 뒤부터 논의가 활발해졌다”며 “한국은 최근에야 대법원이 논의에 들어간 단계”라고 말했다.

어찌 보면 서로 다른 문제 같지만 두 권리는 결국 ‘디지털 자산과 기록을 어떻게 관리할 것이냐’는 문제로 모인다. 디지털 자산은 인터넷상의 게시물·사진 ·댓글뿐 아니라 게임 아이템·사이버머니 등을 아우른다. 이런 디지털 자산의 개념과 범위, 관리 절차, 통제 권한 등이 법률적으로 체계화되면 권리·의무관계도 분명해져 삭제(잊혀질 권리)는 물론 보존(잊혀지지 않을 권리)이 쉬워진다는 얘기다. 법무법인 정률의 정관영 변호사는 “한 세대만 지나도 이 두 가지 권리 모두 당연한 기본권으로 부각될 수밖에 없다”며 “선제적인 관련 법규 정비가 필요하며 본격적으로 논의를 시작해야 할 때”라고 지적했다.

하지만 이에 앞서 이뤄야 할 사회적 합의가 쉽지 않다. LG경제연구원에 따르면 잊혀질 권리는 표현의 자유, 국민의 알권리와 충돌한다. 잊혀지지 않을 권리는 망자(亡者)의 프라이버시와 유족의 상속 권리가 대립하는 이슈다. 이와 더불어 인터넷 사용환경이 다른 국가 간의 마찰로 이어질 수도 있고, 인터넷상의 혁신과 새로운 기업의 성장을 막을 수도 있다. 기업 입장에선 각종 비용 증가에 따른 수익성 악화 우려도 나온다.

특히 직격탄을 맞을 수 있는 포털업계는 해외 트렌드를 예의주시하고 있다. 한 포털업계 고위 관계자는 “한쪽에서는 지워달라고 하고, 다른 한쪽에서는 기록으로 남겨야 한다고 하면 포털 입장에선 난감할 수 밖에 없다”며 “한국보다 개인의 프라이버시를 중요시하는 외국의 사례를 그대로 적용하기에는 무리가 있다”고 말했다.

손해용 기자

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)