“메밀이나 밀가루를 반죽해 얇게 풀뿌리 모양으로 자른 뒤 끓인다. 맑아질 때까지 냉수에 씻는다. 여러 매운 향채와 계란, 연한 고기를 가늘게 썰어 섞고 참깨 껍질을 벗겨 즙을 내 소금을 넣고 맛을 보아 적당하면 손님에게 내는데 맛이 토장(土醬)보다 좋다.”

이 요리 이름을 아는 이는 없을 것이다. 만이창면(漫伊昌?). 하나 더 보자.

“고운 밀가루와 메밀 가루를 연한 소금물에 반죽해 개암만 한 덩이로 만들어 얇게 민다. 고기로 소를 만들어 둥근 껍질에 손으로 빚고 그 가장자리를 버린다. 또 빚은 조각은 물에 삶아 익히고 생강과 식초와 간장으로 간한다.” 역시 이름을 아는 사람이 없을 음식이다. ‘수고아(水羔兒)’.

프랑스에서 유통됐던 조선의 사진 엽서. 소반에 받은 이 밥상은 밥·국·장 외에 찌개·조림·나물 3개의 반찬을 곁들인 전형적인 3첩 반상으로 보인다. [사진 주영하 저『식탁 위의 한국사』(휴머니스트)]

프랑스에서 유통됐던 조선의 사진 엽서. 소반에 받은 이 밥상은 밥·국·장 외에 찌개·조림·나물 3개의 반찬을 곁들인 전형적인 3첩 반상으로 보인다. [사진 주영하 저『식탁 위의 한국사』(휴머니스트)] 외국 주방장의 특선 요리 같지만 실은 조선 초 출판된 『산가요록(山家要錄)』의 국수ㆍ만두 조리법이다. 조선은 남성 사대부 중심 사회였지만 요리에 관심을 가진 양반 사대부도 꽤 있다. 조선 말기까지『수운잡방』『도문대작』『군학회동』『청장관전서』『증보산림경제』『임원십육지』같은 책들이 이어진다. 후기엔 여성이 쓴『음식 디미방』『규합총서』같은 책도 있다.

『산가요록』을 쓴 전순의(全循義)는 어의(御醫)였는데 1460년 세조의 명으로 『식료찬요(食療纂要)』도 썼다. 거기엔 오늘날 한국인이 음식을 대하는 생각의 원형이 들어 있다. 서문에 ‘고인(古人)이 처방을 내리는데 식품 치료를 우선하고 안 되면 약으로 치료한다…병은 당연히 오곡(五穀), 오육(五肉), 오과(五果), 오채(五菜)로 다스려야 한다’고 했다. 음식과 건강을 연결하는 사상은 ‘식의동원(食醫同源)’이다.

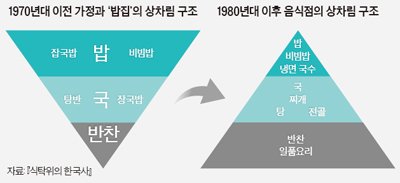

고대에는 그런 생각이 들어설 여유가 없었다. 고구려 벽화를 보면 ‘조밥에 채소 절임’이 백성의 식단이었던 것으로 추정된다. 3첩 반상 같은 건강까지 생각한 밥상은 조선에서 비롯됐다. 궁중음식연구원 한복려(한식세계화추진위원) 이사장은 “한식은 탄수화물이 많은 밥의 결점을 반찬으로 보완해 3첩 같은 반상이 됐다”며 “밥을 많이 먹으려면 된장ㆍ고추장 같은 걸 넣은 짠 반찬에 간을 한 국물도 필요하다. 나물ㆍ고기ㆍ생선도 간이 돼야 해서 고추장을 넣어 무치거나 조림을 만든다. 짭짤한 젓갈도 그래서 놓는다”고 밥상의 원리를 설명한다.

‘한식=건강’이라는 인식은 여론조사에서도 나타난다. 아산정책연구원 계량분석센터가 지난 3월 25~27일 만 19세 이상 전국 성인 남녀 1000명을 상대로 한 조사에서 ‘한식이 건강에 좋다고 보느냐’는 질문에 91.3%가 “그렇다”고 했다. 호서대 식품영양학과 정혜경 교수는 “우리 음식만큼 건강한 게 없다. 영양학적으로 손색이 없는 세계적 건강식이고 문화적 품격도 높다”며 “한식엔 섞임ㆍ기다림ㆍ배려ㆍ아름다움의 미학이 있다”고 말한다.

잘 가꾼 꽃밭 같아 ‘꽃밥(花飯)’이라 부를 만한 비빔밥은 함께 섞이고 무리 짓기를 좋아하는 우리 민족의 특성을 반영한다. 구절판은 오행론(五行論)을 반영한 섞임 음식이다. 온갖 재료로 오묘한 국물 맛을 내는 신선로도 마찬가지다. 기다림의 미학은 발효식품인 된장ㆍ간장이 보여준다.『삼국지』‘위지’ ‘동이전’은 고구려를 발효 대국으로 부른다. 신라 신문왕의 혼인 품목에도 장이 나온다. 메주와 장으로 만든 발효식품 냄새는 고대에서부터 한반도에 스몄다.

김치는 섞임ㆍ기다림의 앙상블이다. 저(菹), 즉 채소 절임은 중국ㆍ일본에도 있었지만 여기에 양념ㆍ젓갈을 섞은 김치 같은 것은 없었다. 비결은 고추의 활용이다. 왜개자ㆍ남만초로 불렸던 이 야채는 임진왜란 뒤 매운 향신료를 일컫는 고초(苦椒)로 불리다 고추가 됐다. 한국학중앙연구원 주영하 교수에 따르면 조선 중기 고추를 김치에 넣는 혁명이 있었다. 결과는 대성공. 조선 후기 실학자 서유구는 ‘김치에 고춧가루를 넣으면 봄을 만난 듯이 싱싱해진다’고 썼다. 산화ㆍ부패를 억제하는 고추의 기능에 눈을 뜬 것이다. 천년 넘게 절임에 머물던 한민족의 김치는 거듭났다. 나물도 독특하다. 서양에선 생야채에 소스를 뿌려 먹지만 우리는 섬유소를 파괴 없이 데친 뒤 무쳐서 먹는다.

한복려 이사장은 “한식은 재료ㆍ조리법이 다양하다. 간장도 짠맛뿐 아니라 맛있는 맛이 있다. 한식의 장점은 끌어당기고, 잊을 수 없고, 경험해보지 않은 맛에 있다”고 말했다. 그런데 이런 ‘식의동원(食醫同源)’ ‘음식의 미학’ ‘한식의 장점’이 현장에는 어떻게 반영돼 있을까.

지난 3월 31일~4월 2일 돌아본 전국 42개 백반집과 18개 한정식집의 요리를 분석해봤다. 한식 전문가들이 선정한 ▶콩을 이용한 음식 ▶발효를 이용한 음식 ▶다양한 색상(오방색)을 사용한 음식 ▶섬유소가 많은 음식 ▶불포화 지방산이 풍부한 음식 먹기가 기준이었다.

섬유소가 풍부한 음식, 발효 이용 음식은 많았다. 한정식집은 특히 그랬다. 발효 음식의 경우 서울의 ㅇ식당은 19가지 찬 중 8가지, 담양의 ㅈ식당과 광주의 ㅇ식당은 12가지나 됐다. 백반은 섬유소 반찬이 많았다. 울산의 ㅅ백반은 8개 찬 중 6개, 춘천의 ㄱ백반은 8개 반찬 전부가 식물이었다. 7000원짜리 백반집이면서 15개 반찬을 낸 전주 ㅈ식당은 10가지가 채소였고 서울 ㅅ식당은 16가지 중 9가지가 해당됐다. 전체 찬의 70% 이상이다. 그러나 콩 요리는 적었다.

등 푸른 생선이나 콩 등에 많은 불포화 지방산이 들어간 음식은 한 끼 가격이 5000~6000원대인 백반집에선 찾기 어려웠다. 기껏해야 싼 생선류이 주류였다. 한정식집은 달랐다. 광주 ㅇ한정식집은 16:12:9(불포화 지방산:발효:섬유소), 경주의 ㅅ한정식은 16:6:9, 서울의 ㄷ한정식은 13:6:3으로 비중이 높았다.

오방색(청ㆍ적ㆍ황ㆍ백ㆍ흑) 기준은 백반집에서 상당히 무너졌다. 김치ㆍ나물에 김이나 계란, 두부처럼 원료의 색은 다양했지만 고춧가루나 고추장 무침으로 색을 붉게 만들었기 때문이다. ‘반찬의 적화(赤化)’다. 모범 간판을 붙인 진천의 ㅅ식당은 9개 찬 중 7가지가 그랬다. 비교적 색을 고루 갖추고 가짓수도 제법 됐던 춘천 ㅇ정식의 백반 메뉴도 적:청:황:백:흑의 비율이 5:2:2:2:1로 적색이 많았다. 요약하면 5가지 기준에서 한정식은 간신히 합격, 백반은 불합격이다.

그런데 칼로리 측면에선 다 문제다. 아산정책연구원(아산서원) 강수현 영양사가 취재팀이 찍어온 사진으로 칼로리 추정을 했더니 백반은 너무 낮고 한정식은 너무 높았다. 식물성 반찬투성이인 포항 ㄷ백반의 한 끼 총 영양은 677칼로리, 서울 문래동의 ㄱ식당은 738칼로리, 강원도 ㅇ백반은 900칼로리였다. 밥ㆍ국을 제외하고 반찬이 6~7개인 경우가 그랬다. 키가 1m75㎝, 체중 70㎏, 25세인 남성의 하루 필요 칼로리는 3000 정도. 이를 세 끼로 나눠 먹으면 한 끼 1000칼로리가 필요하다. 백반집의 밥ㆍ국ㆍ찬을 다 먹어도 모자란다. 먹어도 헛헛하고 돌아서면 배고픈 밥상이다. 여성의 일일 필요 칼로리는 2500. 한 끼 800칼로리를 먹어야 하니 백반은 젊은 여성에게도 부족하다. 신촌 일대의 남녀 대학생 50명이 “백반집 메뉴가 거기서 거기”라고 한 데는 이유가 있다.

한정식의 경우 30개 음식이 나왔던 광주 ㅇ정식은 1인당 2600칼로리, 서울 ㅅ한정식은 2900칼로리다. 한 끼로 일일 필요량을 다 채울 수 있다. 물론 다 먹진 않으므로 낭비로 직결된다. 다만 서울 ㅅ한정식은 13개 찬이 나왔는데 1200칼로리로 계산됐다. 강 영양사는 “양이 적고 고칼로리 식재료를 덜 사용하며 제철 나물을 이용했기 때문”이라고 말했다. 문제는 6만5000원대가 되는 가격이다.

『한식의 배신』의 저자인 이미숙 ‘건강한 식탁’ 원장은 “취재팀의 자료는 한식의 영양적 문제를 고스란히 보여준다”며 “한정식은 통상 50%를 남기는 것으로 보는데 그렇다면 한 끼 1500칼로리를 섭취하는 것으로 적정 열량의 약 두 배”라며 매섭게 비판한다. 요지는 이렇다.

“소금 과잉 섭취를 조장하는 국을 큰 뚝배기에 가득 줘 1인분으론 과하고 짠 찌개도 2~3종류다. 다 먹으면 하루 나트륨 권장량인 2000㎎의 2~3배를 훌쩍 넘는다. 소화기관에 나쁠 수 있는 고춧가루도 많다. 된장찌개에도 고춧가루를 넣는다. 한정식의 육류는 5~8가지일 만큼 비중이 높다. 단백질이 지나치게 많고 지방 함량도 높다. 백반에는 싼 생선구이나 두부 요리가 나왔지만 일부에선 계란 프라이만 나온다. 단백질이 너무 적다. 한식 수준이 생각보다 너무 낮아 실망을 금할 수 없다. 언제 구웠는지도 모르게 바싹 말라버린 생선구이, 몇 번 재탕했는지 의심스러운 젓갈이나 찌개, 김치들. 특히나 서민들이 주로 먹는 허술한 백반은 사진을 보는 것만으로도 힘겹다.”

조선 기준으로도 점수가 잘 안 나온다. 취재팀이 접한 반찬은 모두 253가지. 이를 『식료찬요』에 나온 ‘약이 되는 재료’와 비교하자 현대 밥상엔 82개가 나타났다. 극단적으로 말하면 나머지 170개는 ‘약도 안 되는 음식’인 셈이다. 물론 그런 해석은 무리다. 수백 년간 식재료에 엄청난 변화가 있기 때문이다. 거꾸로 보면 밥상의 30%는 여전히 500년 전과 닮아 있다.

그래도 영양이 부족하고 치우친 백반, 과영양의 거품이 부글거리는 한정식엔 점수를 줄 수가 없다. 아산정책연구원의 조사에서 ‘한식이 건강에 좋은가’라는 질문에 20대는 88.6%, 대학생은 85.1%가 “그렇다”고 답했다. 60대의 91.5%, 40대의 92.2%, 자영업의 93.4%와는 차이가 크다. 평균보다 낮다. ‘미래 한식의 주인인 젊은 세대의 한식 외면’ ‘뿌리가 흔들리는 한식’을 드러내는 징후인가.

전편에서 ‘밥상은 정치’라고 했었다. 한식의 내일이기도 한 오늘의 밥상엔 양극화의 골이 패고 계급이 나타난다. 그건 우리의 자화상이기도 하다. 먹는 것이 하늘이다. ‘포식의 시대’라며 방치할 것인가. 어지러운 밥상부터 절제와 품격을 갖추는 것, 그것이 문화가 흐르는 삶의 시작이다.

자료정리=김보아 아산정책연구원 연구원, 임보미ㆍ최윤혜ㆍ유하늘 인턴

이승률 아산정책연구원 연구위원·함영 작가 sungryull@asaninst.org

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)