절세(節稅)와 고령화-. 대표적 부자 세금인 상속세와 증여세의 오랜 구도를 허무는 두 가지 큰 물결이다. 부자들 간에 생전에 재산을 물려주는 증여 선호 분위기가 번지는 것이다. 수년째 지속된 ‘L’자형 경기침체와 저금리 기조로 금융 수익보다 절세를 중시하는 재테크 흐름이 확산된 것이 첫째 원인이다. 하지만 수퍼리치(Super rich)라 불리는 거액자산가들의 재산 승계 풍속도가 달라진 배경에는 ‘수명 100세 시대’라는 큰 흐름이 자리 잡고 있다. 70대 정도 생존하면 장수한다고 하던 시절에는 부모가 죽으면서 자녀가 재산을 상속받는 것이 보통이었다. 하지만 요즘엔 ‘더불어 늙어 가는’ 60~70대 연령 자녀를 둔 고령자가 주변에 흔하다. 본인이 세상을 뜨고 상속이 될 무렵이면 후손들이 활발히 사회생활을 할 나이를 한참 넘긴다. 이래저래 재산을 미리 넘기려는 유인이 늘어나고 있다.

서울 논현동에 사는 내과의사 최모(76)씨가 그런 경우다. 같은 동네의 감정가 45억원짜리 본인 소유 상가건물 지분을 부인과 자녀 2명에게 15억원어치씩 균등하게 나눠 줬다. 이렇게 하면 8억원가량의 증여세 절세효과가 있다. 강남 노른자위 땅이라 경기가 호전되면 값이 뛸 가능성이 있어 감정가가 낮을 때 물려주자는 생각도 있었다.

100세 시대의 재산 승계 노하우

증여세가 상속세보다 2배 더 걷혀

그럼에도 주변 만류가 많았다. 절세효과는 최씨가 10년을 더 살아야 효력을 인정받을 수 있기 때문이다. 세법상 유산 상속 때 직전 10년 내 증여받은 재산까지 다 합쳐 상속세를 매긴다. 불의의 우환으로 10년 안에 죽으면 기껏 머리 쓴 재산 증여가 헛수고가 될 판이다. 하지만 최씨는 “무슨 소리냐. 하루 종일 환자 볼 정도로 건강이 쌩쌩하다”고 반문한다. 부유층은 건강관리에 돈과 시간을 많이 투자해 건강을 자신하는 사람이 많다. 삼성생명의 서울 강남 파이낸셜플래닝(FP)센터 문형준 과장은 “건강한 노인이 늘면서 상속보다 증여를 선호하는 경우가 늘고 있다. 80대 연령의 증여도 종종 본다”고 전했다.

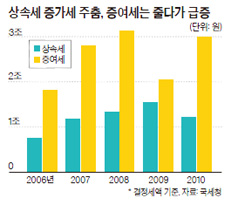

상속 대신 증여를 택하는 이들이 느는 건 증여·상속세의 세수 추이를 봐도 알 수 있다. 국세청에 따르면 2010년 국내 증여세 결정세액은 총 2조9936억원으로 상속세 결정세액 1조2217억원의 두 배를 훨씬 웃돌았다. 증여세는 그해 전년 대비 47% 급증했지만 상속세는 21% 줄었다. 2009년 증여세의 일시적 감소는 정부 안팎에서 증여세 세율 인하가 거론되자 그 기대감으로 증여를 하지 않고 관망한 이들이 많았기 때문으로 풀이된다.

2008년 글로벌 금융위기 이후 자산가치가 전반적으로 급락한 것 역시 증여를 부추겼다. 국민은행에 따르면 지난달 현재 최근 3년간 서울 주택가격은 2.3% 내렸다. 종합주가지수(KOSPI)는 3년 전보다 16% 올랐지만 삼성전자·현대자동차 등 ‘전차(電車)’ 군단의 몇몇 대형주 상승세로 인한 착시효과로 보는 게 맞다. 중소형주로 구성된 코스닥지수는 3년간 2.7% 오르는 데 그쳤다. 특히 지금은 자산가치가 가라앉아 있더라도 향후 경기 호전으로 자산가치가 오르면 증여나 상속 때 세금을 많이 내야 한다. 이정조 리스크컨설팅코리아 사장은 “요즘처럼 부동산이나 금융자산 시세가 쌀 때 자녀들에게 미리미리 재산을 이전하려는 부자들이 늘었다”며 “상속의 시대가 가고 증여의 시대가 온 것인지 지켜볼 일”이라고 말했다.

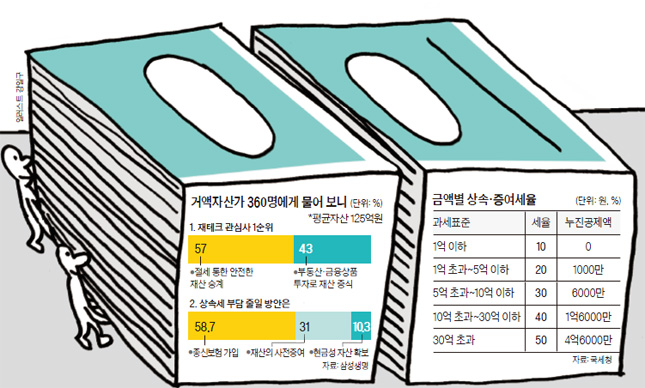

불안한 경기 흐름으로 인해 수퍼리치들은 재산을 늘리기 힘들다는 걸 직감한다. 지키기만 해도 선방이라고 본다. 삼성생명 FP센터가 최근 수퍼리치 360명(평균 자산 125억원)을 상대로 설문조사를 해 봤다. ‘재테크 관심사 1순위가 뭐냐’는 질문에 ‘절세를 통한 안전한 재산 승계’라고 답한 쪽이 절반 이상(57%)이었다. ‘부동산·금융상품 투자로 재산 증식’이라는 답변은 43%였다.

쓰리세븐, 150억 못 내 경영권 넘어가

고준석 신한은행 서울 청담역지점장은 “재산가들의 준비 없는 상속이 자녀들에게 은총이 아닌 재앙이 될 수 있다”고 경고했다. 후손들이 막대한 상속세를 내지 못해 유산을 급히 처분하는 경우가 허다하다. 가령 100억원짜리 빌딩 한 채 남겨 놓고 급서한 부친의 자녀들이 상속세 재원 마련을 놓고 갈등을 빚다 세금 납부기한에 쫓겨 건물을 급매물로 내놓기도 한다.

세계 최대 손톱깎이 업체인 쓰리세븐의 창업주가 2008년 갑자기 세상을 뜨자 유족들이 150억원이 넘는 상속세를 마련하지 못해 경영권까지 타인에게 넘긴 사례도 있다. 이런 일을 막으려고 국세청은 올해 초 가업승계 때 상속·증여세 공제를 대폭 확대하는 혜택을 내놓았다. 하지만 까다로운 부대조항이 많아 실효성이 적다는 지적이 있다. 딜로이트 안진회계법인의 김중래 전무는 “상속 후 10년간 후손이 가업을 유지해야 한다는 등의 조항으로 어려움이 많다고 기업인들이 호소한다”고 전했다.

부자들은 상속세를 낼 때 대개 최고세율인 50%를 적용받는다. 상속재산이 30억원만 넘으면 그렇게 되기 때문이다. 특히 지난 8월 나온 정부 세제 개편안을 보면 내년부터 금융소득종합소득과세 범위가 연간 금융소득 3000만원, 2015년부터는 2000만원으로 확대돼 절세가 더 힘들어졌다. 이 때문에 재산가들은 증여를 통해 재산을 분산해 세금 부담을 더는 데 골몰한다. 증여 절세수단 중 애용되는 것 중 하나가 ‘부부간 증여 때 6억원까지 면세’ 규정이다. 앞서 내과의사 최씨의 경우에도 부인에게 증여한 상가건물 지분 15억원어치에 대해 원래는 세율 40%로, 공제금액을 빼도 4억원이 넘는 증여세를 내야 한다. 하지만 부부간 증여 한도 6억원을 빼면 9억원에 대한 세율 30%만 적용받아 2억원가량을 절세할 수 있다. 부동산뿐만 아니라 현금도 마찬가지다. NH농협은행에 따르면 로또 1등 당첨자의 상당수는 당첨금 수령 때 즉석에서 부부간에 6억원 한도에서 증여를 해 세금 부담을 던다고 한다.

부동산을 가족에게 전부 증여하지 않고 자신을 포함해 배우자·자녀 등이 공동명의로 보유하는 것도 효과적이다. 세무법인 다솔의 최용준 세무사는 “공동명의를 통한 증여는 세금을 줄이는 것은 물론 본인 사망 때까지 자녀에 대한 발언권을 유지할 수 있는 효과가 있다”고 말했다.

부동산 중에서도 증여 절세수단으로 가장 많이 사용되는 것은 상가나 빌딩·단독주택이다. 이들을 증여할 때 아파트와 달리 실거래가로 감정가를 매기기 쉽지 않기 때문이다. 보통 토지는 공시지가, 건물은 기준시가로 감정가를 매긴다. 삼성생명의 문형준 과장은 “공시지가·기준시가로 가치를 평가하면 시세의 절반 수준으로 감정가가 나오는 경우가 많아 증여세를 꽤 줄일 수 있다”고 말했다.

여기에 종신보험에 가입하면 자녀들의 상속세 걱정을 덜어 줄 수 있다. 이때는 보험금을 내는 계약자가 자녀가 되도록 해야 나중에 상속세를 내지 않을 수 있다. 그러기 위해서는 자녀에게 보험금을 낼 만한 수익원을 마련해 주는 증여방법이 필요하다.

예컨대 상가·빌딩을 증여 후 자녀가 받게되는 임대수익을 보험료로 매달 납입하는 방법이 있다. 딜로이트 안진회계법인의 김중래 전무는 “증여를 결심하면 철저한 계획 아래 재산을 종합적으로 검토해야 한다. 향후 자산가치가 오를 가능성이 큰 자산과 절세효과가 큰 자산부터 증여하는 게 좋다”고 조언했다.

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)