지루하고 비루하고 남루한 나날이더냐. 어디 훌쩍 창공을 ‘나는’ 비상의 나래는 없더냐. 특별한 것. 특별한 것. 아아 특별한 것. 정녕 특별한 것은 없더냐. 너 홀로 어둡고 비좁은 궁경의 인생길을 굽이굽이 돌아 나와 여기 다른 하늘, 다른 세상이 있노라고 크게 외칠 특별한 것은 없더냐. 하지만 어느새 맞이한 인생의 가을. 빛나고 특별한 생의 순간이 미지의 영역에 있지 않음을 안다. 오글오글하고 올망졸망한 과거사 반추 속에 점점이 박혀 있으리라는 걸 알 만한 때가 됐다. 그리고 되돌아보니 떠오르는 이름들. 동유럽이라는 구획 속에 묶이는 세 작곡가 벨라 바르토크(사진), 졸탄 코다이, 레오시 야나체크. 이 셋은 언제나 내 예술체험의 미래이자 과거를 동시에 점했던 특별한 이름이다. 이들의 음악세계를 경험하며 느꼈던 비밀스러운 기쁨과 새로움을 어떻게 표현할 수 있을까.

詩人의 음악 읽기 벨라 바르토크

세 사람을 묶어주는 동질성은 마자르, 모라비아, 보헤미아의 시골 민요들이다. 온갖 세련되고 멋진 것은 서유럽풍이었건만 이들은 달랐다. 시골 들녘을 찾아다니며 농부와 유랑자들에게서 현대와 미래를 찾았다. 독창성과 때묻지 않은 순수성을 알았고 무엇보다 가공되지 않은 생명력을 찾아냈다. ‘농부와 함께 살아야만 알 수 있다’는 신념으로 젊은 시절을 그렇게 보냈다. 과연 어떤 작품들이 만들어졌는가. 기괴한 현대음악적 분위기와 예스러운 민속 선율과의 변신합체다. 우리네 굿거리장단의 5박자 리듬이 뉴욕 블루노트 공연장에서 펼쳐지는 하드밥 재즈와 대단히 잘 섞인다는 사실에 놀란다. 헝가리, 체코 출신 동유럽 3인조의 음악이 바로 그것이다. 뚱땅거리는 시골 깽깽이(피들) 소리와 고뇌에 찬 현대 엘리트 지식인의 탄식이 동시에 어우러진 상태. 바로 한국의 문화 교양인이 보이는 세련된 앞모습과 남루한 뒤태가 그것이다. 우리는 그들의 후예다.

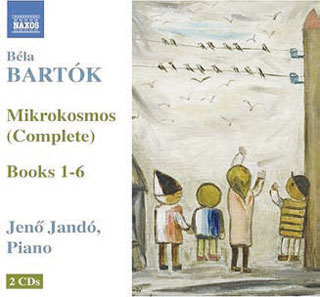

바르토크는 예순 살 나이에 그가 혐오한 파시즘을 피해 미국으로 이주해 외롭고 가난하게 5년여를 살다가 병사했다. 죽음 후의 열광이 예술사에 꽤 있듯이 그도 그런 전형이다. 음악의 3B 운운하는 초등학생 투 어법에서 바흐, 베토벤 다음에 브람스 대신에 바르토크를 넣어야 한다는 주장이 무성했다. 하긴 그런 식으로 추앙해도 될 만큼 그의 음악은 각별하다. 극적이고 명상적이며 악마적이라는 바르토크 스타일. 그의 모든 음악은 특유의 긴장감과 독특한 리듬감에서 출발한다. 뭐랄까, 치장을 확 거둬버리고 뼈대만 드러냈는데 그 자체가 강렬한 매혹을 안겨준달까. 가령 153곡에 이르는 피아노 모음집 ‘미크로코스모스’는 어떨까. 도대체 이게 일부러 작곡을 한 것일까 싶은 단순한 타건이 마냥 이어지다가 피아노를 부수려 드는 듯한 난타로 넘어가는데 제목처럼 극미하게 집약된 조화와 혼돈의 우주다. 그런데 정말 숨을 멈추게 만들 만큼 흡인력이 있다. 바흐의 평균율과 비교해 들으면 바르토크의 예술이 얼마나 다른 좌표로 설정돼 있는지 느낄 수 있다. 평균율은 일과 속에 배경으로 틀어놓을 수 있지만 미크로코스모스는 샤워를 마치고 방안을 정돈한 다음 휴대전화를 끄고 듣기 시작해야 한다.

그의 전 작품 가운데 좀 더 높이 평가되는 것은 최후작인 피아노 협주곡 3번과 관현악을 위한 협주곡, 그리고 현악 4중주 여섯 곡(특히 3번)을 들 수 있다. 일찍이 알려지지 않은 음악의 성질을 찾아 장조와 단조의 폭군적인 지배를 꾀한다는 그의 음악정신이 여실히 배어있는 곡들이다. ‘말로는 표현하기 매우 힘든 어떤 것을 작품의 바탕으로 한다’는 것이 바르토크가 남긴 말인데 피아노 협주곡 3번의 2악장 아다지오 릴리지오소를 듣노라면 무슨 말인지 알 것 같다. 그건 장차 사라질 사람들, 누구에게나 천천히 한 발 한 발 다가오는 종말에 대한 예감의 표현이다. 아울러 그의 심리학적인 현악 4중주들은 베토벤의 후기 현악 4중주와 동급으로 놓기에 전혀 부족함이 없다.

예뇌 얀도가 연주한 바르토크의 ‘미크로코스모스’

예뇌 얀도가 연주한 바르토크의 ‘미크로코스모스’ 원래 바르토크를 예찬하고자 글을 시작한 것이 아니었다. 그건 너무 새삼스러운 언급이니까. 한데 뜻밖에 우리나라에서 바르토크가 낯선 존재라는 점을 의식하게 된다. 음악에 관심을 갖다가 어떤 계기로 바르토크 곡을 집중해 듣게 되면 정말로 못 견딜 상태를 체험하게 되는데 낯선 존재라니! 첫째, 그의 생애를 접하면 무한한 외경과 연민이 동시에 다가온다는 것. 둘째, 그의 곡이 주는 폭발성이 우리들 ‘조선족’의 신명과 화난 정서에 무척 부합한다는 것. 셋째, 사적으로 그가 참 신비로운 예술가라는 느낌이 든다는 것. 동유럽, 남미, 중앙아시아 혹은 변두리. 자기가 가야 할 곳이 어디인 줄 아는 사람이 있다. 내 인생, 바르토크의 길을 뒤따라 가고 싶다.

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)