목장을 운영하려면 먼저 초지를 조성해야 했다. 요즘은 초지가 없어도 사료만으로 젖소를 기를 수 있지만 내가 목장을 만들기 시작한 1970년대 말에는 초지 조성이 필수 요건이었다. 당시 정부는 초지 1백50평당 젖소 한 마리의 수입을 허가해 줬다. 내가 처음 계획한 목장의 규모는 홀스타인종 젖소 70마리를 기를 수 있는 정도였다. 오늘날의 기업형 목장들과 비교해 보면 별 게 아니지만 당시로서는 큰 규모였다.

젖소 70마리를 수입하기 위해서는 1만여평의 초지가 필요했다. 나는 당시 운영하고 있던 차량 정비공장인 성진공업사의 이름을 따 목장 이름을 성진목장으로 지었다. 이어 초지 조성 작업을 시작한 나는 처음에는 이 일을 다소 안일하게 생각했다. 일꾼들에게 일을 맡겨놓다시피 하고 나는 서울에서 살았다. 성진공업사와 운수업체 경영도 신경써야 했기 때문이었다. 그러다 보니 횡성 목장에는 일주일에 한번 정도 들러 공사 진행 상황을 점검하는 게 고작이었다.

그 무렵 나는 첫번째 아내와 별거하고 지금의 아내와 살고 있었다. 나는 50대였고, 그는 20대 초반이었다. 나는 목장에 갈 때마다 그와 함께 지프를 타고 갔다. 그러자 눈치 빠른 일꾼들과 마을 사람들은 '저 崔사장이라는 사람도 목장을 하겠다는 게 아니라 서울의 일부 졸부들처럼 젊은 여자와 놀러다니기 위해 취미 삼아 목장을 만드는구나'하고 생각하는 것 같았다. 일꾼들은 졸부가 젊은 여자와 즐기기 위해 목장을 조성하는 것이라면 땀을 흘릴 이유가 없다고 여겼는지 적당히 일하면서 세월을 보내고 있었다.

그러나 그들은 잘못 생각하고 있었다. 무슨 일이든 '적당히 한다'는 것은 내 사전에는 없었다. 이래서는 안 되겠다는 생각이 들었다. 나는 팔을 걷어붙이고 일꾼들과 함께 땀을 흘리기로 결심했다.

그런데 아내가 문제였다. 세 살배기 딸을 데리고 모기와 뱀이 우글거리는 산 속에서 산다는 게 쉽지 않은 일이었기 때문이다. 그러나 이 걱정은 "어떤 일이라도 같이 하겠다"는 아내의 의지 덕에 싱겁게 해결됐다. 가족을 서울에 두고 나 혼자 강원도와 서울을 오가며 일했다면 목장은 성공하지 못했을지 모른다. 목장을 터전으로 삼아 파스퇴르유업과 민족사관고를 세우겠다는 나의 꿈도 이루지 못했을 것이다. 아내의 적극적인 도움이 나에게 두 배의 힘을 실어줬다.

초지를 조성하는 일은 만만치 않았다. 나무를 베어낸 땅을 평평하게 만든 뒤 씨를 뿌리고 비료를 주는 일 등 모든 작업이 화전민의 고단한 삶 그대로였다. 나는 직접 트랙터를 운전했다. 아내는 새벽부터 밤늦게까지 일꾼들이 먹을 밥과 간식을 만들어 지프에 싣고 산비탈을 쉴 새 없이 누비고 다녔다. 틈틈이 자재와 부식을 사러 1t짜리 트럭을 몰고 산을 내려가기도 했다. 이때 닦은 실력(?)으로 인해 아내의 운전 태도는 지금도 거친 편이다.

우리는 거의 매일 별빛이 사라지기 전에 일어나 달빛이 비칠 무렵 잠자리에 들 때까지 일했다. 나무 등걸이나 밭두렁에 앉아 하루 세끼 밥을 먹었다. 세 살배기 딸도 산골짜기와 공사장을 놀이터로 삼았다. 그러자 일꾼들은 자신들의 생각이 잘못됐음을 깨닫고 땀 흘려 일했다. 대충대충 하는 일꾼은 가차없이 쫓아냈고 열심히 일하는 사람에게는 후한 임금으로 보답했다. 내가 현장에 살면서 일꾼들과 함께 일한 뒤부터 지지부진하던 목장 조성 작업은 빠른 속도로 진행됐다.

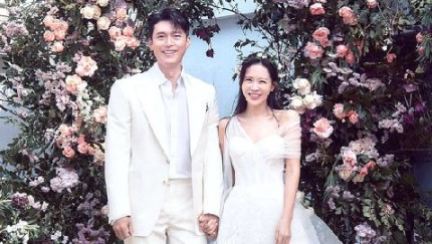

최명재 파스퇴르유업 회장