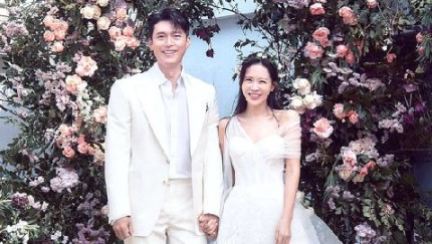

2004년 11월. 응급임상으로 줄기세포 시술을 받은 척수마비 환자 황미순씨가 기자회견장에서 보조기에 의지해 몇 걸음을 옮기고 있다. 20년간 앉아만 지냈던 황씨는 줄기세포의 효과를 입증한 '1호 증인'으로 내외신에 소개됐다. [AFP]

2006년 1월. 황씨는 기자회견 이후 호전 증상이 사라진데다 2차 시술을 받고 부작용까지 생겨 제대로 앉지도 못하는 신세가 됐다. 기대가 사라져버린 지금 황씨는 줄기세포 기적의 증인이 아니라 '절망의 증인'이 됐다. 박종근 기자

2004년 11월 25일. 중증 척수마비 환자인 황미순(39)씨가 휠체어를 타고 서울 S호텔의 기자회견장에 등장했다. 한 생명과학업체와 대학병원 측이 주선한 자리였다. 그는 국내외 취재진이 보는 가운데 보조기에 의지해 몇 걸음을 옮겨 보였다. "20년간 앉아만 지내던 황씨가 탯줄에서 뽑아낸 성체 줄기세포를 주입받고 조금이나마 걷게 됐다"는 취지의 발표가 이어졌다. '세포치료의 대약진' '줄기세포로 다시 걷게 된 최초의 사람'. 내외신은 그를 '기적의 증인'이라고 소개했다.

1년여가 지난 지금 황씨는 어떻게 됐을까. 취재기자가 찾아갔을 때 그는 걷기는커녕 심한 허리 통증 때문에 휠체어에도 제대로 앉지 못해 주로 누워 지내고 있었다. 지난해 4월 같은 업체의 주선으로 2차 줄기세포 시술을 받고 나서 부작용이 생긴 것이다.

"첫 시술 후 나타났던 호전 반응은 곧 사라졌어요. 이후 시술을 다시 받다가 이 꼴이…."(황씨)

"기적이 악몽으로 변했어요. 아내 같은 난치병 환자들이 줄기세포에 너무 기대를 갖지 않았으면 좋겠어요."(황씨 남편)

줄기세포 효과는 의학적으로 확실히 검증돼 있지 않다. 배아 줄기세포는 임상시험 전 단계에, 성체 줄기세포는 임상시험 초기 단계에 와 있을 뿐이다. 그래서 통상적인 임상시험의 경우 안전성 검사와 임상계획서 제출 등 까다로운 절차를 거쳐야 한다. 하지만 황씨는 이를 밟지 않았다. 의학적 근거가 약한 시술을 규제를 거의 받지 않고 할 수 있는 '응급임상'이라는 기형적인 임상제도가 있어서 가능했다.

응급임상은 원래 생명이 위독한 환자에게만 허용됐었다. 하지만 황우석 교수가 인간 배아 줄기세포 논문을 발표하면서 '줄기세포=기적'이라는 과신이 퍼져 나가던 2004년 7월 식품의약품안전청은 '대체치료 수단이 없는 경우'에도 할 수 있게 그 범위를 넓혔다. 2003년 한 건도 없던 응급임상 승인 건수는 2004년 31건, 2005년 118건으로 늘었다. 배아 줄기세포 논문 발표의 여파로 성체 줄기세포 응급임상이 급증한 것이다.

취재팀이 73건의 성체 줄기세포 응급임상을 추적한 결과 사망 12건을 포함해 ▶부작용 발생 ▶호전 증세 없음 ▶시술 포기 등 치료효과가 없는 경우가 80% 이상이었다. 업체.병원 측이 "효과가 있다"고 주장한 나머지 사례 중에도 황미순씨처럼 효과가 금방 사라진 경우가 적지 않았다.

응급임상은 난치병 환자의 소망을 들어주고 줄기세포 연구를 발전시키는 기능을 한다. 하지만 상당수 전문가는 "부작용이나 윤리적 문제가 생길지 모르는 시술이 별다른 규제 없이 성행하는 실태는 개선돼야 한다"고 지적한다. 서울대 의대 김옥주(의료윤리) 교수는 "지금의 응급임상은 난치병 환자의 소망을 연구자나 업체가 사익을 위해 이용하는 측면이 강하다"며 "'황우석 신화'에서 깨어나 응급임상을 포함해 줄기세포 전반에 대한 윤리적.법적 틀이 만들어져야 한다"고 말했다.

◆ 황우석 주장 '배아 줄기세포'와 달라=성체 줄기세포는 골수.탯줄 등에서 뽑아 배양한다. 수정란 등을 키워 만드는 배아 줄기세포의 연구와 달리 윤리적 논란이 덜하다. 하지만 의학적으로 안전성.효과가 입증되지 않아 상용화된 치료제는 아직 없다.

김성탁.정효식 기자 <deep@joongang.co.kr>

사진=박종근 기자 <jokepark@joongang.co.kr>