“도저히 이해할 수 없어요. 절반밖에 못 돌려준다니요.”

지난달 12일 김포시 외국인지원센터. 네팔인 B씨(29)가 도무지 이해할 수 없다는 표정을 지으며 모국어로 상황을 설명했다. B씨가 떠난 뒤 금융감독원 분쟁조정국 성수용 팀장과 조영범 선임조사역이 이곳을 찾았다. 센터 상담실장이 한국어로 통역해 전해준 상황은 이랬다. 지난 5월 B씨는 지갑을 잃어버렸다. 분실신고를 하기 전에 체크카드로 주유소 등에서 60만원이 빠져나갔다. 신고를 하면 60일 전까지 거슬러 다른 사람이 사용한 금액을 전액 카드사가 책임진다. 그런데 문제는 따로 있었다. 카드 뒷면에 본인 서명을 하지 않아 절반은 본인이 책임져야 했다. B씨는 이 설명을 듣지 못했다며 센터를 통해 금감원에 도움을 요청했다. 센터에서는 “언어가 서툴러 충분히 이해하지 못한 상태에서 금융 거래를 하다가 피해를 보는 경우가 많다”고 전했다.

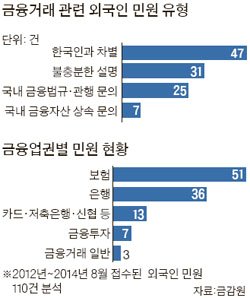

국내 거주 외국인이 160만 명인 시대다. 돈을 벌어 저축을 하거나 송금을 하고, 카드를 발급받는 등 금융거래가 일상에서 빠질 수 없지만 이들은 여전히 불편함을 느낀다. 내국인과 비교해 차별 대우를 받고, 언어 장벽으로 불완전 판매 피해를 보는 경우가 많은 것으로 나타났다. 금융감독원이 2012년부터 올 8월까지 접수된 외국인 민원 110건의 사례를 분석한 결과다.

‘한국인과 비교해 차별을 느낀다’는 민원이 47건으로 가장 많았다. 지난해 2월 미국인 H씨(31)는 교통사고를 당한 뒤 병원에 입원했다. 식사는 서양식으로 챙겨 먹었다. 보험금을 신청했더니 보험사에서는 “통상적인 병원 식사가 아니기 때문에 식대를 지급할 수 없다”고 거절했다. H씨는 “서양인이 서양식을 먹는 것은 당연하지 않냐”고 했다. 그는 보험사를 상대로 소송을 진행 중이다.

체류기간이 짧다는 이유로 은행 대출이나 보험 가입이 무조건 거절되기도 한다. 문제는 기준이 회사마다 제각각이라는 점이다. 올 4월 보험 가입이 거절됐던 베트남 등 다문화가정 여성들은 금감원에 민원을 제기한 뒤에야 해당 보험사가 받아주기도 했다. 이 보험사는 이후 외국인의 체류기간을 문제삼지 않도록 가입 기준을 바꿨다.

금융상품 불완전 판매는 외국인들의 대표적인 민원(31건)이다. 한국말이 서툴고 국내 금융 법규나 관행에 어둡기 때문이다. 특판예금인 줄 알고 가입했더니 후순위채권이라 손해를 보고, 입원특약 만기를 80세로 알고 보험에 가입했는데 60세까지였던 사례도 있었다. 서명도 보험설계사가 대신했다.

금융감독원 정준택 분쟁조정국장은 “외국인은 금융사의 본점 콜센터나 전국의 다문화센터, 금감원을 통해 정확하게 안내받고 금융거래를 해야 한다” 고 말했다.

금융사들이 외국어 서비스를 확대하고, 외국인에게는 별도의 매뉴얼을 만들어 더 잘 설명해야 한다는 지적도 나온다.

박유미 기자

![[오늘의 운세] 4월 26일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/26/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)