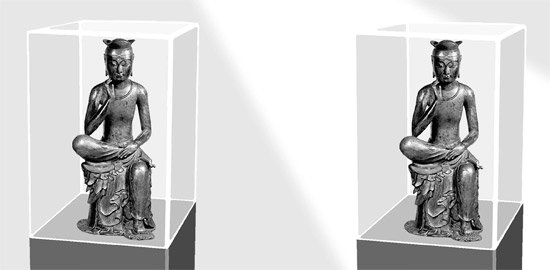

[그림=김회룡 기자]

[그림=김회룡 기자]“문화재 훼손을 막기 위해 해외 전시용 복제품을 제작해야 한다.” “아니다. 해외 전시에 복제품을 내놓는 것은 눈속임이자 나라 망신이다.”

문화재청이 최근 발표한 ‘국가 공인 복제품’ 제작 방침을 둘러싸고 논란이 일고 있다. 국보 제83호 금동미륵보살반가사유상의 뉴욕 전시를 두고 “보내야 한다” “안 된다”로 나뉘어 펼쳐졌던 공방이 2라운드로 번지는 모양새다.

문화재청은 당초 10월 29일부터 미국 뉴욕 메트로폴리탄박물관에서 열리는 ‘황금의 나라, 신라’ 특별전에 반가사유상이 출품되는 것을 불허했다가 반발이 커지자 ‘전시 허가’로 결정을 번복했다. 이를 계기로 “한번 훼손되면 대체 불가능한 국가 중요문화재는 ‘공인 전시복제품 제도(가칭)’을 도입해 국외전시에 적극 활용하겠다”는 계획을 밝혔다.

유형문화재과 조상순 학예연구사는 “아직 구체적 계획은 나오지 않았으며 곧 해외 사례나 제도의 실효성에 대한 기초 조사를 시작한다. 복제품 제작 기준과 품질에 대한 검증 방안 마련, 관련법규 정비 등에 나설 것”이라고 했다.

하지만 “박물관의 기본 역할을 도외시한 반문화적 발상”이라는 반발이 나오고 있다.

김영나 국립중앙박물관 관장은 “예술가의 영혼이 스며든 걸작을 똑같이 만드는 것이 과연 가능하겠는가”라며 “교육적 목적에서 일부 유물을 복제할 수 있겠지만, 전시에 복제품을 내놓는 것은 ‘진품’을 보려 박물관을 찾는 관람객에 대한 기만”이라고 비판했다. 박물관은 진귀한 유물을 수집·보존·전시·연구하는 기관이며, 따라서 관객에게 진품을 소개할 의무가 있다는 것이다.

제도의 실효성에 대한 의문도 나온다. 민병찬 국립중앙박물관 연구기획부장은 “대부분의 국외 전시가 교환 형식으로 이뤄지기 때문에 우리가 복제품을 대여하면 상대 박물관도 진품을 주지 않을 것이다. 세계적인 예술품의 한국 전시가 사실상 불가능해질 수 있다”고 지적했다.

일각에서는 외국의 유수 박물관들도 해외 전시에 복제품을 대여한다고 주장한다. 그 예로 1974년 일본 도쿄에서 ‘모나리자’가 전시될 당시 파리 루브르 박물관에도 이 그림이 전시 중이었다는 예를 든다. 그러나 도쿄 국립박물관 관계자는 “당시 전시에는 ‘진짜’ 모나리자를 보기 위해 150만 명 이상의 관람객이 몰렸다. 만약 일본에 가짜가 왔다면 외교 문제가 됐을 것”이라고 말했다.

국립중앙박물관 조사에 따르면 프랑스의 루브르·오르셰 박물관, 미국 메트로폴리탄박물관 등 세계 유수 박물관들은 ‘진품 전시’의 원칙을 갖고 있으며, 전시를 위한 복제품은 제작하지 않는다. 예외적으로 이탈리아에서는 조각 등에 대한 복제가 활발한 편이다. 전문 공방에서 만든 100년 넘은 복제품의 경우 예술작품으로도 인정을 받고 있다. 올 초 서울 예술의전당에서 열린 바티칸박물관전에는 미켈란젤로의 ‘피에타’ 복제품이 전시되기도 했다.

문화재청은 이에 대해 “외국 기관들이 실제로 전시용 복제품을 제작하고 있는 경우에도 대외적으로는 ‘하지 않는다’고 말하는 경우가 많다”고 설명했다. 복제품을 전시한다 해도, 이를 공개적으로 밝히지는 않는다는 것이다.

한국정부가 문화재 복제를 ‘공인’하는 것은 “국가 망신”이라는 지적도 있다. 강우방 일향한국미술사 연구원장은 “국고를 들여 만들어 놓아도 아무도 대여하려 하지 않을 것”이라며 “해외 전시에 국가 공인 복제 문화재를 내놓는 것은 조롱거리가 될 만한 일”이라고 꼬집었다.

이영희 기자