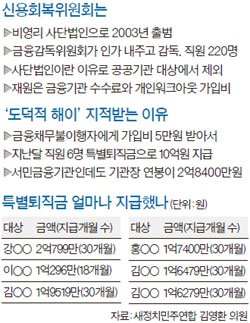

가계 파산 위기에 몰린 채무자를 구제하는 기관인 신용회복위원회가 올 초 명예퇴직을 실시하면서 직원 6명에게 특별퇴직금으로 10억원을 지출한 것으로 확인됐다. 9일 금융권과 국회에 따르면 신용회복위는 올 1월 근속 10년 이상 된 직원 5명에게 30개월치 급여에 해당하는 특별퇴직금을 지급했다. 또 다른 한 명에게는 18개월치를 지급한 것을 비롯해 모두 6명에게 10억730만원을 지출했다. 게다가 애초 55세에 도달한 직원을 대상으로 명예퇴직 신청을 받았으나 정작 대상자 중에선 한 명밖에 응하지 않은 것으로 파악됐다.

신용회복위는 파산 위기에 몰려 개인워크아웃(채무조정)을 신청하러 오는 사람이 내는 신청비 5만원과 금융회사로부터 받는 수수료로 운영되는 기관이다. 현재 신용회복위에 채무조정을 신청하는 ‘금융채무 불이행자(과거 신용불량자)’는 연간 10만 명에 이르고 있다. 올 초 신용회복위가 직원 6명에게 지급한 특별퇴직금은 이 같은 금융채무 불이행자 2만 명이 낸 신청비와 맞먹는다. 정부와 금융위원회 감사를 맡고 있는 국회 정무위원회 소속 김영환 의원은 “가계부채 증가로 서민 생활이 점점 어려워지고 있는데 오히려 서민을 울리는 몰염치하고 사회정의를 외면한 방만 경영의 전형적 사례”라고 지적했다.

통상 공무원을 포함해 공공기관은 20년 이상 근무자가 많을 때 인건비 부담을 줄이기 위해 명예퇴직 신청을 받는다. 그러나 신용회복위는 설립된 지 12년밖에 안 됐다. 이번에 특별퇴직금을 받고 나간 직원 가운데 5명도 40대 둘을 포함해 근속연수가 10년이 조금 넘었을 뿐이었던 것으로 파악됐다. 금융계 관계자는 “설립된 지 12년밖에 안 된 기관이 명예퇴직을 실시하는 건 부적절하다”며 “파산 위기에 몰린 채무자가 내는 신청비와 금융회사가 부담하는 수수료로 운영되는 기관이 1인당 2억원에 가까운 특별퇴직금을 지급하는 건 도덕적 해이로 볼 수밖에 없다”고 말했다.

금융채무 불이행자는 김대중 정부 말기에 가계부채 증가와 맞물려 발생한 신용카드 사태의 후유증으로 양산됐던 ‘신용불량자’의 새로운 이름이다. 당시 신용불량자가 눈덩이처럼 불어나자 새로 들어선 노무현 정부는 2003년 11월 당시 금융감독위원회(현재 금융위원회)를 통해 신용회복위에 비영리 사단법인 인가를 내줬다. 당시 신용불량자는 300만 명을 넘었다. 이들을 구제하기 위해 출범한 신용회복위는 이후 신용불량자의 명칭을 금융채무 불이행자로 바꾸고 이들에게 채무조정을 지원해 개인채무자의 파산을 방지하고 경제적 재기를 지원하는 대표적 서민지원 기관으로 불려왔다.

그러나 서민·소외계층 지원 기관이 근속 10여 년밖에 안 된 직원에게 거액의 명퇴금을 지급한 것으로 드러나 포장만 서민금융 기관이라는 지적을 면하기 어렵게 됐다. 신복위 관계자는 “당초 조직 활성화 차원에서 명퇴를 실시했으나 명퇴 신청을 받으려고 했던 직원은 대부분 남는 쪽을 택했다”며 “우리는 공공기관도 아니어서 내부 규정에 따라 명퇴를 했을 뿐”이라고 말했다. 신용회복위원회는 사단법인이어서 정부가 공공기관 운영기본에 따라 예산·인사를 감독하는 304개 공공기관 관리대상에서 제외돼 있다. 정년이 58세인 신용회복위원회는 현재 55세부터 임금피크제를 적용하고 있다.

김동호 선임기자

◆개인워크아웃=개인채무자의 가계파산 방지와 경제적 회생 지원을 목적으로 어려움에 처한 채무자를 대상으로 원금분할을 상환 지원하는 제도. 지원 대상은 총 채무액 15억원 이하에서 연체기간 90일 이상 경과된 금융채무 불이행자. 노무현 정부 초기에는 신용불량자로 불린 금융채무 불이행자가 300만 명을 돌파하기도 했다.

![[오늘의 운세] 6월 6일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202406/06/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)