나는 개돼지다 닭 이다

대한민국에서 닭으로 사는 법

붉은 닭의 해, 정유년(丁酉年)은 닭에겐 악몽의 연속입니다.

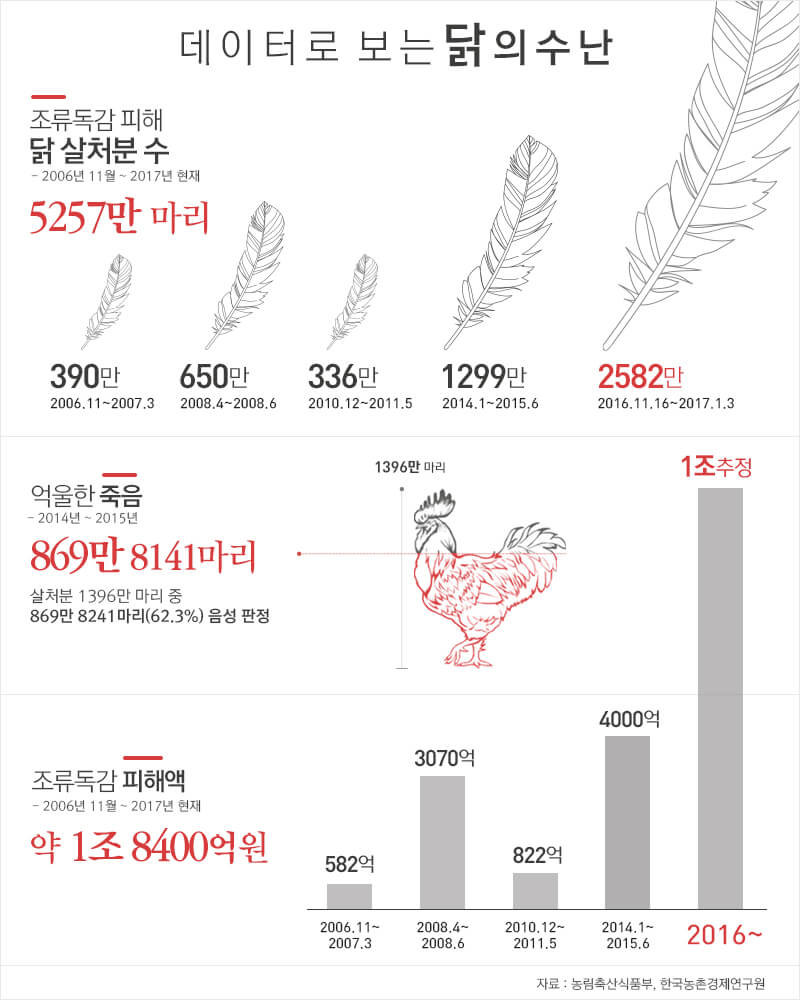

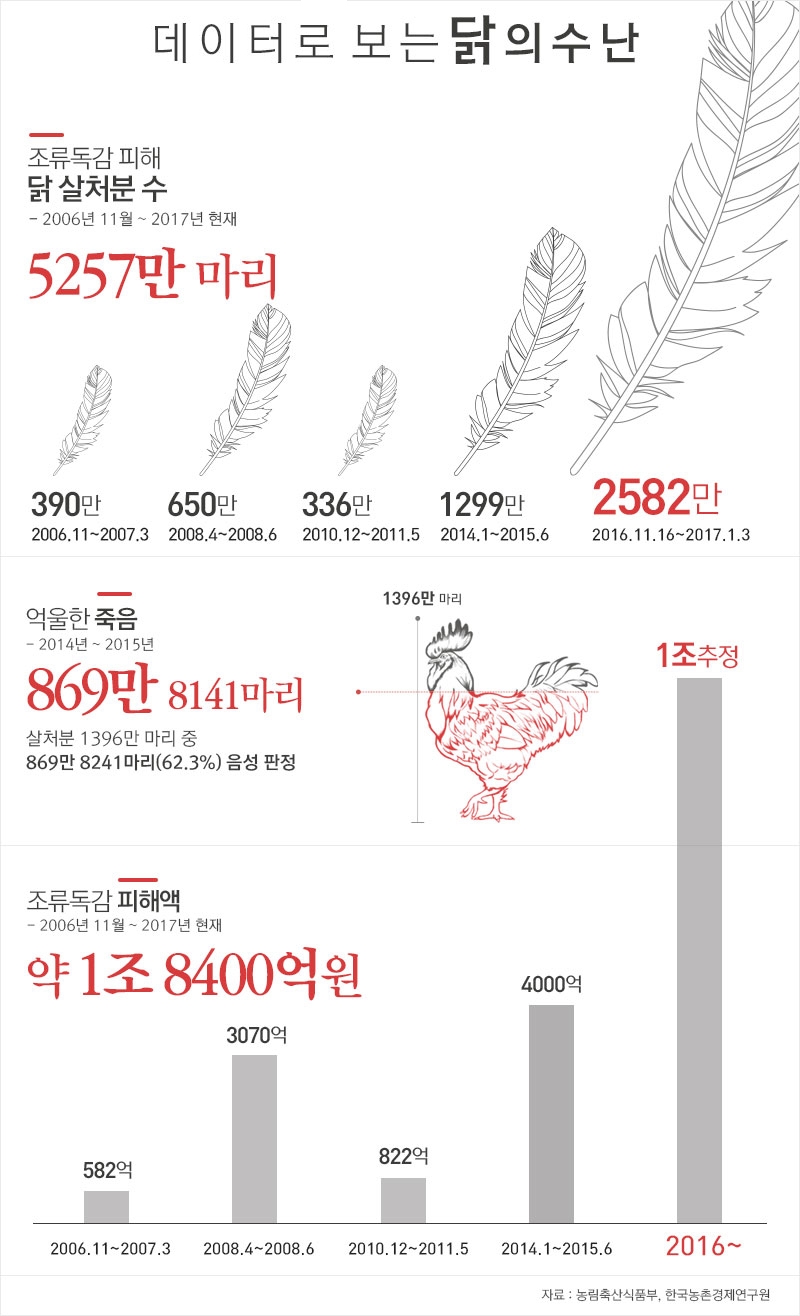

지난해엔 사상 최악의 조류인플루엔자(AI)로 약 2582만 마리가 땅에 파묻혔습니다.

겨우 한고비 지나는가 싶었더니, 이번엔 ‘살충제 계란’으로 다시 위기가 닥쳤습니다.

대한민국 닭의 ‘계생(鷄生)’은 왜 이 모양일까요?

이 악몽은 언제쯤 끝날까요?

붉은 닭의 해, 정유년(丁酉年)은 닭에겐 악몽의 연속입니다. 지난해엔 사상 최악의 조류인플루엔자(AI)로 약 2582만 마리가 땅에 파묻혔습니다. 겨우 한고비 지나는가 싶었더니, 이번엔 ‘살충제 계란’으로 다시 위기가 닥쳤습니다. 대한민국 닭의 ‘계생(鷄生)’은 왜 이 모양일까요? 이 악몽은 언제쯤 끝날까요?

한국인의 닭 사랑은 유난하다. 옛부터 새벽 닭 울음소리는 ‘새로운 시작’의 의미로 환영받았다. 축사(逐邪ㆍ귀신을 물리친다는 뜻)와 다산(多産)을 상징한다고 해서 전통 혼례 때도 닭이 빠지지 않았다. 닭튀김ㆍ삼계탕은 ‘국민 먹거리’다. ‘치맥(치킨+맥주)’의 경우엔 한류 바람을 타고 대표적인 한국식 식문화로 해외에 수출까지 되고 있다.

한국인의 1인당 닭 소비량은 연간 12.6kg(2015년 기준). 삼계탕에 많이 쓰이는 6호(0.6kg) 닭을 기준으로 한 사람이 매년 21마리 이상의 닭을 먹는 셈이다.

수요가 많은만큼 국내 닭 사육 규모는 매년 빠르게 커지고 있다. 2016년 2/4분기 현재 1억 8070만4177마리로 30년 전(1985년 2/4 분기, 5290만9901마리)에 비해 3배 이상 늘었다.

그래도 수요를 다 맞추지 못해 해외에서 수입도 많이 한다. 2015년 국내 닭고기 수입량은 1억699만4146㎏였다. 80% 이상을 브라질에서 수입한다. 국내산보다 값이 싼 브라질산 닭고기는 주로 치킨ㆍ닭갈비집 등에서 많이 쓰인다. 수입량에 비하면 훨씬 적지만 수출도 한다. 닭 사육할 땅이 적은 홍콩이나 고급 닭고기 공급이 부족한 캄보디아 등에 2015년 2330만2322㎏를 수출했다.

닭 못지않게 계란 사랑도 지극하다. 농림축산식품부와 농촌경제연구원에 따르면 한국인의 1인당 계란 소비량은 1970년 4.2kg에서 지난해 12.5kg까지 늘었다. 개수로 따지면 지난해 국민 한 사람이 평균 302개의 계란을 먹었다는 뜻이다. 하루 평균 전국에서 3000만~4000만개의 계란이 소비되는 셈이다. 생산량 역시 늘었다. 2010년 57만7500t에서 2014년에는 63만7600t으로 증가했다.

한국인들의 열렬한 닭사랑에도 불구하고 국내 닭 농가는 최근 10년간 혹독한 시련을 겪었다. 2006년 이후 총 5차례나 번진 AI 때문이다.

2006~2007년 AI로 닭 390만 마리가 살처분 됐다. 사상 최악이라는 올 겨울에는 무려 2582만(2일 기준) 마리가 땅에 묻혔다. 10년간 거의 국내 인구수에 맞먹는 4600만 마리의 닭이 비명횡사한 것이다. 더구나 살처분되는 닭 가운데는 ‘무고하게’ 희생되는 경우가 더 많다. 한국농촌경제연구원에 따르면 지난 2014~2015년 AI로 살처분된 1396만 마리의 가금류 중 869만8241(62.3%) 마리가 음성판정을 받았다.

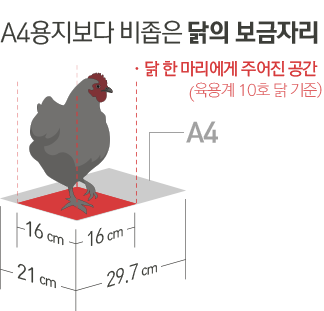

닭이 수난을 겪는 데엔 열악한 사육 환경이 한몫 하고 있다. 국내 ‘축산업 등록제에 따른 농림부 고시’에 따르면 무창계사(창이 없는 사육시설)에선 1㎡ 당 무려 39여 마리(10호 닭 기준)의 닭이 모여 살아야 한다. 움직이거나 날개도 제대로 펴기 힘든 열악한 환경에서 위생 관리나 바이러스 전파에 취약할 수밖에 없다.

유럽에 이어 한국을 강타한 ‘살충제 달걀’ 쇼크도 여기에 근본 원인이 있다. 전문가들은 “방사 닭은 흙 목욕을 하며 스스로 진드기를 털어내는데, 비좁은 공간에서 키우는 닭은 진드기를 퇴치할 방법이 없다”고 지적한다. 그러다 보니 닭 농가들이 진드기를 없애기 위해 살충제인 피프로닐을 뿌리게 됐고, 이 살충제가 닭과 달걀에 고스란히 남아 문제가 된 것이다.

피프로닐은 개나 고양이 같은 동물들에 있는 진드기를 없애기 위해 사용되는 살충제다. 동물용의약외품 관련법에 따르면 닭에 대한 사용은 금지돼 있다. 결국 ‘살충제 계란’ 사태는 밀집 사육에서 시작된 인재(人災)였던 셈이다.

과거 AI의 경우는 한국인의 ‘닭사랑’에 큰 영향을 미치지 않았다. 총 1300만 마리의 닭ㆍ오리를 살처분한 2014년 국내 1인당 닭고기 소비량은 역대 최대치인 12.8㎏을 기록했다. 전년도(11.6㎏)보다 오히려 1.2㎏가 늘었다. 바이러스는 가열하면 죽기 때문에 푹 익혀 먹기만 하면 된다는 학습효과의 영향이었다.

농림축산식품부 농산물품질관리원 검사요원들이 8월 15일 경기도 화성의 한 산란계 농장에서 시료 채취를 위해 계란을 수거하고 있다. [연합뉴스]

농림축산식품부 농산물품질관리원 검사요원들이 8월 15일 경기도 화성의 한 산란계 농장에서 시료 채취를 위해 계란을 수거하고 있다. [연합뉴스]

하지만 살충제 계란은 경우가 다르다. 살충제 성분의 90% 이상이 노른자에 남으며, 삶거나 끓여도 사라지지 않는다. 피르로닐 외에 일부 농가에서 사용한 비펜트린이란 살충제는 미국환경보호청(EPA)이 발암물질로도 분류돼 있다. 이 때문에 소비자들은 불안을 호소하고 있다.

이 때문에 살충제 계란 파동을 겪은 네덜란드와 독일은 살충제에 오염된 닭을 아예 도살 처분했다. 맥도날드 등 식재료로 계란을 사용하는 업체들도 관련 제품 판매를 중단하겠다고 발표했다. 학교 급식에서도 계란이 퇴출됐다.

대재앙 수준이었던 AI파동에 이어 살충제 계란 파문까지 일자 정부 대응방식에 문제가 있다는 지적이 강하게 제기되고 있다.

현재 정부의 닭고기·계란 관리는 이원화 돼 있다. 생산은 농림축산식품부가, 유통은 식품의약품안전처가 맡고 있다. 그 탓에 소비자의 식탁에 닭과 계란이 오르기까지 잔류농약 검사와 같은 위생 점검이 철저히 이뤄지지 않고 있다. 축산물품질평가원에 따르면 국내 시장에 유통되는 달걀 중 단 8%만이 등급판정을 받았다. 한 마디로 시스템에 ‘구멍’이 숭숭 뚫어져 있는 것이다.

농식품부는 전국 산란계 농장 1465곳에 대한 전수조사를 17일까지 마치겠다고 발표했다. 하지만 유통 관리는 식약처 책임이라, 유통 상태를 별도로 파악하고 문제의 살충제 계란을 회수하거나 폐기하는 데 시간이 걸릴 전망이다.

살충제 계란 파문은 앞서 있었던 정부의 뒤늦은 AI 대응을 떠올리게 한다. 지난해 우리와 같은 시기에 AI가 발생했던 일본은 발생 당일 아베 신조 총리가 관저에서 위기관리센터를 가동했다. 이를 통해 이동, 살처분, 소독시설 등을 통제하며 100만 마리를 살처분 하는 선에서 AI에 종지부를 찍을 수 있었다. 반면 한국에선 황교안 대통령 권한대행이 발병 26일 뒤에야 관계장관회의를 열었다.

송창선 건국대학교 수의학과 교수는 “선진국처럼 위기 상황에 신속히 대응할 수 있는 위기대응 매뉴얼을 만들고, 컨트롤 타워를 통해 ‘시스템’으로 대응하는 방역체계를 구축해야 한다”고 말했다.