- 산부인과

- 소아청소년과

- 어린이집

- 유치원

"뭣이 중헌디"··· 다시 그린 '대한민국 출생지도'

"뭣이 중헌디"

다시 그린 '대한민국 출생지도'

온 가족이 한 자리에 모이는 즐거운 추석 명절입니다. 하지만 젊은 부부들에겐 가시방석이죠. ‘왜 애를 안 낳느냐’는 어른들 성화에 시달려야 하기 때문입니다. 애를 낳기 싫어 안 낳는 게 아닌데 말이죠.

지난해 말 오픈했던 행정자치부 ‘대한민국 출산지도’는 불과 하룻 만에 문을 닫았습니다. 저출산을 극복하자며 지역별 ’가임기 여성 인구수‘를 나열한 탓이었습니다. 여성들은 이 지도를 보며 “여성을 소ㆍ돼지 같은 가축으로 아느냐” “여성은 저출산의 원흉도, 애 낳는 기계도 아니다”라고 반발했습니다. 관련 기사 (//www.joongang.co.kr/article/21063448)

선진국에선 저출산 정도를 가늠하는 지표로 출산율(합계출산율)보다 출생아 수를 중요하게 봅니다. 인구 감소 때문이죠. 합계출산율은 여성 1명이 평생 낳는 아이가 몇 명인지를, 출생아 수는 말 그대로 특정 기간에 태어난 아이의 숫자를 가리킵니다. 인구가 줄면 그 가운데 아이를 낳는 여성의 숫자도 줄게 마련이죠. 자연히 합계출산율이 늘어도 인구가 늘지 않는 ‘기현상’이 발생합니다. 실제로 일본은 합계출산율이 1.26명(2005년)에서 1.43명(2015년)으로 늘어나는 동안, 출생아 수는 106만명에서 100만명으로 줄었습니다.

합계출산율 대신 출생아 숫자에 주목한다는 건 정책적으로도 큰 의미가 있습니다. 생각해 보세요. 태어날 아이 입장에 보면 내 주변에 얼마나 많은 다른 ‘예비 엄마’가 있는가는 전혀 중요하지 않습니다. 내가 태어날 산부인과, 내가 다닐 소아과ㆍ어린이집ㆍ유치원 숫자가 중요하죠. 과연 대한민국은 아이들이 기쁘게 태어날만한 사회일까요. 중앙일보가 정부 대신 ‘대한민국 출생지도’를 다시 그려봤습니다.

산부인과 전문의 숫자,

전국 80% OECD 평균 미달

경제협력개발기구(OECD) 가입국 여성 10만명 당 산부인과 전문의 숫자는 평균 27.3명(2013년)이다. 2016년 9월 현재 대한민국의 산부인과 전문의 숫자는 총 5602명, 여성 10만명 당 산부인과 전문의는 21.7명이다. 3년 전 OECD 평균에도 크게 못미치는 수준이다.

그런데도 산부인과 전문의 숫자는 거의 늘지 않고 정체돼 있다. 이소영 한국보건사회연구원 연구위원은 "결혼 연령이 높아지면서 고령 산모와 고위험 산모가 늘고 있지만 저출산으로 산부인과 전문의 증가율은 감소하고 있다"고 지적했다.

전국 229개 시·군·구 중에는 산부인과 전문의가 아예 한 명도 없는 곳도 있다. 경북 양양과 고령, 경남 고성, 전남 담양, 전북 임실, 강원 양양과 정선 8개 군이다. 이들 지역엔 행자부가 '가임기 여성'이라고 칭한 15~49세 여성 4만5000여명(2016년 12월 기준)이 산다. 하지만 설령 이들 여성이 아기를 낳아도 전문가의 도움을 받을 수 없는 상황인 것이다.

분만실을 보유한 산부인과의 현황은 더 참담하다. 전국의 62개 시·군에는 분만실 보유 산부인과가 한 곳도 없다. 모두가 오지여서 그런 것도 아니다. 광역시 중에도 부산(강서·기장)과 인천(강화), 울산(북구)이 이름을 올렸다. 시 중엔 경기 의왕·과천, 대전 계룡이 포함돼 있다. 이들 지역의 '가임기 여성'은 약 65만8600명. 66만명에 가까운 여성이 아이를 낳기 위해선 이웃 도시로 ‘원정 출산’을 가야한다는 얘기다.

OECD 평균보다 더 많은 산부인과 전문의를 가진 지역은 전국 229개 시·군·구 중 단 32곳에 불과하다. 대부분 서울(11개 구)과 부산(8개 구), 수도권(경기 수원·성남, 인천 남구 등 3개)다. 사람을 낳으면 서울로 보내는 게 아니라, 사람을 낳으려면 서울로 가야 하는 게 현실이다. 관련 기사 (//www.joongang.co.kr/article/21214978)

소아청소년과 전문의,

19세 이하 1000명당 0.6명 뿐

19세 이하 소아·청소년 2만389명(2016년 12월)이 사는 경기도 여주에는 소아청소년과 전문의가 몇 명이나 있을까. 정답은 단 5명이다. 여주에서 18개월된 아이를 키우는 안모(28)씨는 “어느 소아과를 가든 항상 20명 이상이 대기 중"이라며 "아픈 아이를 데리고 2~3시간을 기다려야만 진료를 받을 수 있다”고 하소연한다. 이 때문에 안 씨는 경기도 이천이나 강원도 원주로 원정 진료를 다닌다.

여주만의 얘기일까. 2014년 현재 OCED 가입국의 인구 1000명 당 평균 의사 수는 3.3명이다. 한국은 2.2명으로 OCED 가입국 꼴찌다. 성인에 비해 병원을 찾는 일이 잦은 아이들을 진료하는 소아청소년과 전문의 숫자는 이보다 훨씬 더 적다. 19세 이하 인구 1000명 당 0.6명, 1명이 채 안된다. 안씨가 살고 있는 여주의 19세 이하 인구 1000명 당 소아청소년과 전문의 숫자는 0.2명. 실제로 원정 진료를 다닐 수 밖에 없는 상황이다.

여주시민들이 소아청소년과를 찾아 원정 진료를 간다는 경기도 이천시와 강원도 원주시는 어떨까. 이들 지역의 소아청소년과 전문의는 해당 인구 1000명 당 0.4명이다. 여주와 오십보 백보다. 사정이 더 열악한 곳도 있다. 경북 군위와 고령, 경남 하동, 전남 담양, 강원 양양에는 소아청소년과 전문의가 아예 한 명도 없다. 해당 지역에 사는 19세 이하 소아·청소년이 2만3600명이나 되는 데도 그렇다.

그렇다면 19세 이하 인구 1000명 당 소아청소년과 전문의가 1명 이상 있는 지역은 어딜까. 전국 229개 시·군·구 중 11개로 모두 광역시(서울 4곳, 부산 4곳, 대구 2곳, 광주광역시 1곳)다.

2015년 여주시는 저출산 문제에 대한 대책이라며 둘째 아이에 대한 출산 장려금을 50만원에서 100만원으로 올렸다. 여성들은 "아이를 낳고 키우는데 필수적인 의료 환경이 터무니 없이 열악한데, 출산 장려금 올린다고 효과가 얼마나 되겠냐"고 반문한다.

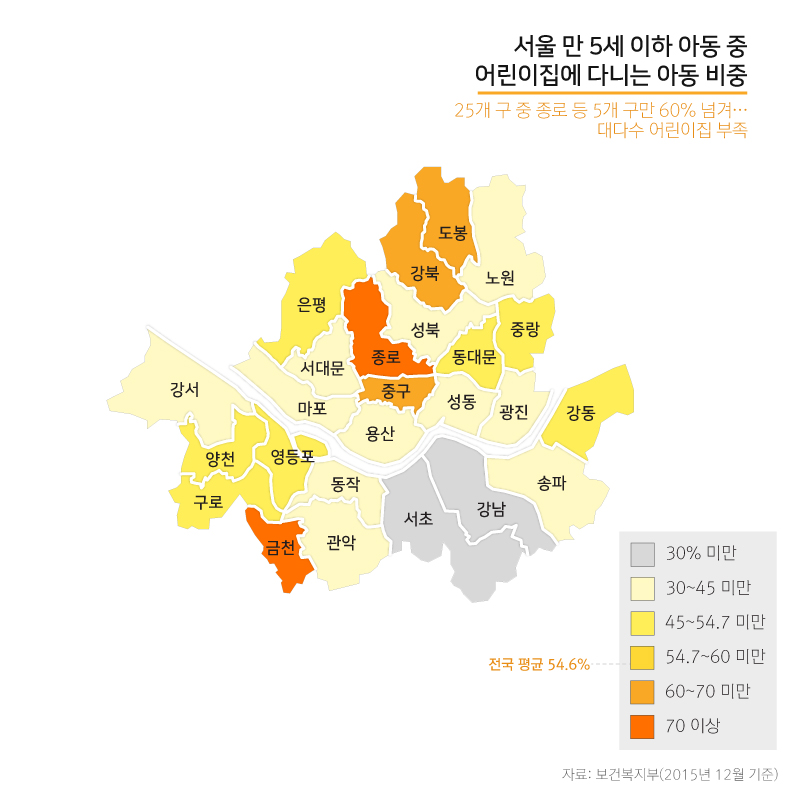

뜯어보면 아쉬운 어린이집,

대도시는 부족하고 농촌은 멀고

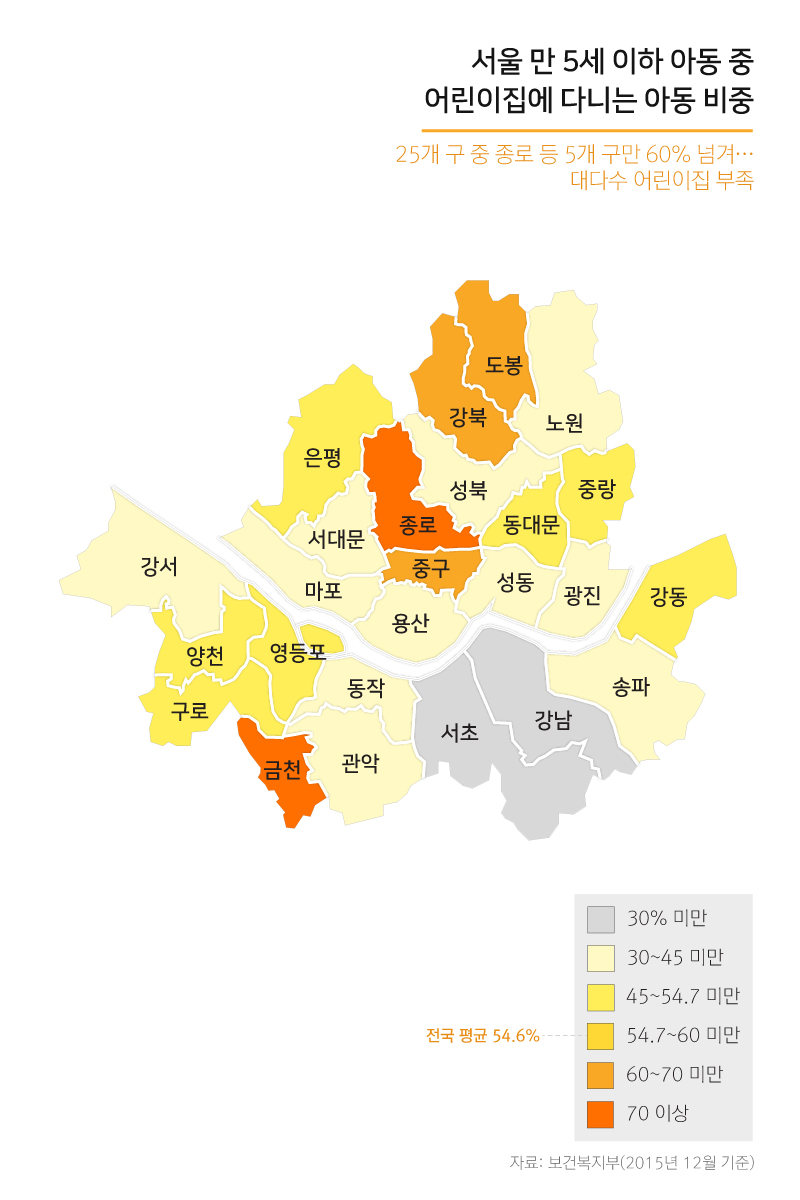

1996년 1만2000여개이던 전국 어린이집은 2015년 현재 4만2500여개로 4배 가까이 늘었다. 어린이집에 다니는 아이들도 같은 기간 40만3000여명에서 145만2800여명으로 3배 넘게 늘었다. 하지만 여전히 '어린이집 보내기가 하늘의 별따기'란 하소연이 많다. 데이터를 보면 그 이유가 보인다.

지난해 12월 현재 전국의 만 0~5세 아동 265만9400여명 중 실제 어린이집에 다니는 아이는 145만2800여명, 비중으로 따지면 54.6%다. 10명 중 5.5명만 어린이집에 다니고 있다는 얘기다. 농촌 지역이 대도시에 비해 인프라가 부족할 것 같지만, 어린이집에 다니는 아이들의 비중은 대도시일수록 더 낮다. 서울(52.5%)과 부산(46.2%), 대구(49.2%), 울산(49.9%), 인천(51.3%), 경기(53.4%) 등 수도권과 주요 광역시가 전국 평균을 밑돈다. 인구와 비교했을 때 대도시는 여전히 어린이집이 부족하다고 볼 수 있다.

시·군·구 단위로 쪼개 봐도 같은 현상이 나타난다. 하위 톱10 안에 부산 강서구(28.4%), 대구 달성군(36.3%) 서울 서초구(36.6%) 등이 포함됐다. 이들 지역의 어린이집 보육 아동 비율은 극오지로 분류되는 전남 신안(37.8%)보다도 낮다.

대도시의 어린이집 부족 현상은 대기 시간에서도 확인할 수 있다. 한국보건사회연구원이 2015년 낸 보고서('임신·출산 및 영아기 양육 인프라의 형평성과 정책과제') 따르면 대도시와 읍·면 지역의 어린이집 입소 대기 시간은 각각 평균 6.8개월, 평균 4.6개월이다. 읍·면 지역은 이보다 30% 가량이 짧다.

그렇다면 농촌 지역에 살면 어린이집 보내기가 수월할까. 그렇지 않다. 접근성 때문이다. 어린이집 보육 아동 비율(28.4%)이 가장 낮은 부산 강서구에는 어린이집이 총 80개 있다. 보급률 하위 2위를 차지한 경북 울릉군(28.5%) 내 어린이집은 단 2개 뿐이다. 부산 강서구과 경북 울릉군의 면적은 각각 181.51㎢, 72.86㎢다. 산술적으로 한 개 어린이집이 담당하는 지역 면적이 각각 2.3㎢, 36.4㎢인 셈이다. 농촌 지역일수록 어린이집이 드문드문 있다는 의미다. 어린이 인구 자체가 적어 어린이집 보육 아동 비율이 상대적으로 높게 나올 뿐, 막상 아이를 어린이집에 보내기는 쉽지 않은 상황이다. 접근성이 떨어지다 보니 정원 대비 현원 비율도 대도시에 비해 낮다.

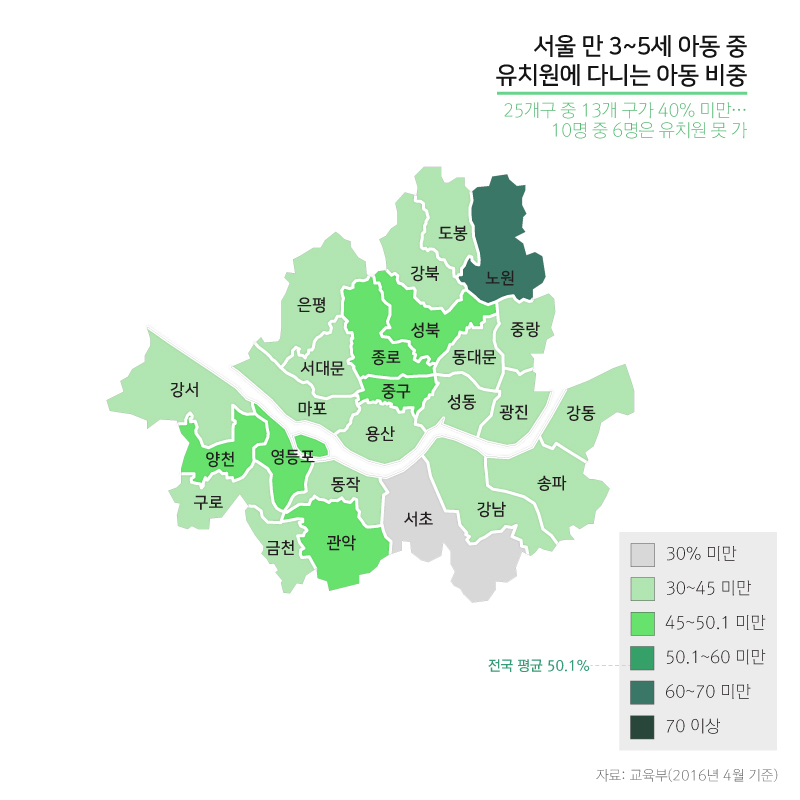

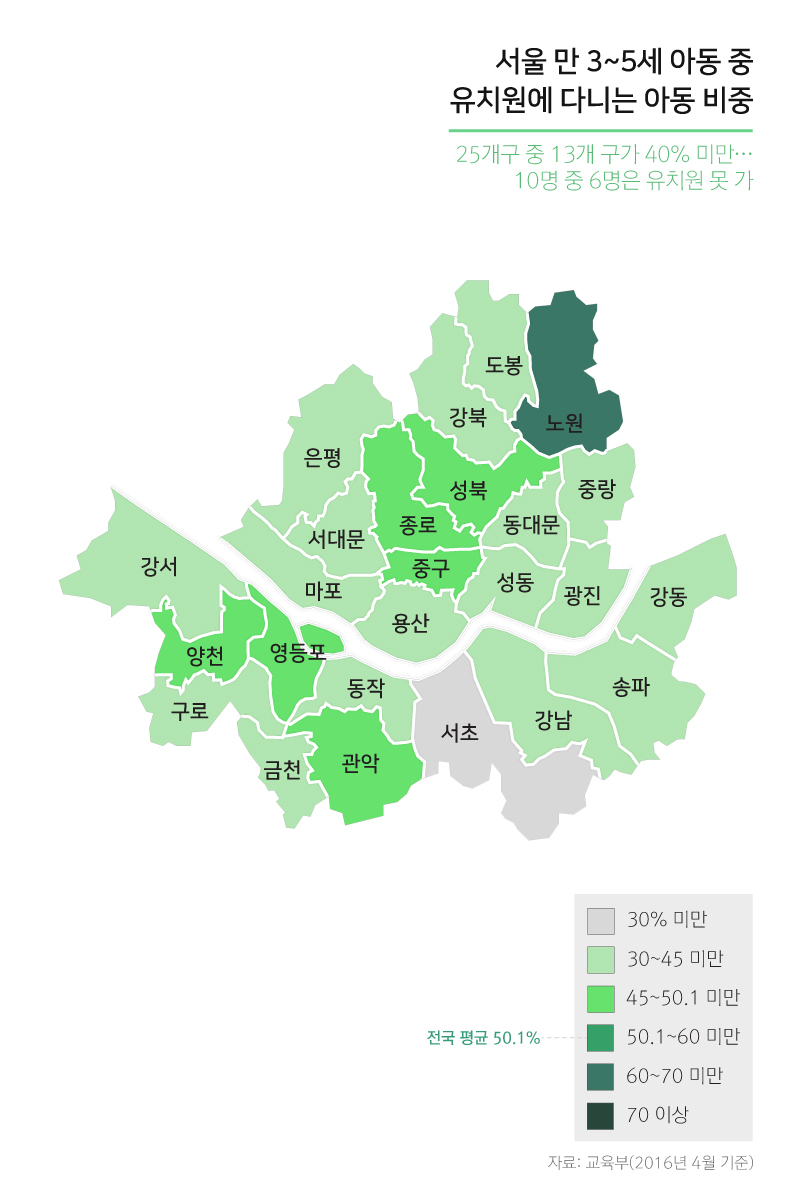

2명 중 1명 밖에 못가는 유치원,

매년 '추첨 전쟁' 벌어지는 이유

어린이집 입소 난이도가 ‘중(中)’이라면 유치원 난이도는 ‘상(上)’이다. 3~5세 아동 인구 대비 유치원 정원 비율은 50.1%에 불과하다. 아동 2명 중 1명은 유치원에 못 가는 상황이다 보니, 매년 전국의 수많은 부모들이 유치원 추첨에서 미끄러져 발을 동동 구르는 진풍경이 벌어진다.

인구 대비 유치원이 가장 부족한 곳은 강원도다. 이곳의 유치원 보급률은 30.1%로, 10명 중 7명은 유치원에 갈 수 없다. 경상남도(39.4%), 충청북도(42.8%)가 그 뒤를 잇고 있다. 유치원 보급률이 높은 곳은 경상북도로 61.2%다. 그 다음부터 모두 60%를 밑돈다. 경기도가 59.4%, 서울이 57.5%다. 10명 중 4명은 유치원에 가지 못한다.

하지만 교육부는 “유치원 증설 계획은 없다”는 입장이다. "유치원 뿐 아니라 어린이집에서도 만 3~5세 아동에 대한 교육이 이뤄지기 때문"이란 설명이다. 실제로 어린이집과 유치원에 재원 중인 만 3~5세 아동을 합치면 총 128만여명으로, 전체 해당 아동의 91.8%다. 교육부 측은 “2012년 표준보육과정을 도입해 어린이집에서도 유치원과 동일한 교육을 받을 수 있다”고 설명했다.

하지만 아이를 둔 부모들은 “두 기관이 동일하다면 왜 그렇게 유치원 입학 경쟁률이 높겠느냐”고 반문한다. 교육의 질이 다르다는 거다. 어린이집 교사는 '보육교사 자격증'만 있으면 있으면 될 수 있다. 전문 학사 이상의 학력을 가진 사람이 학점은행제를 통해 관련 교육을 수료하면 자격증을 취즉할 수 있다. 반면 유치원 교사가 되려면 반드시 2년제 이상 대학에서 유아교육을 전공해야 한다. 교육부 측은 “교원 자격 체계 통합도 진행 중”이라며 “어린이집 교사 자격을 높이는 데 시간이 필요하다”고 밝혔다.