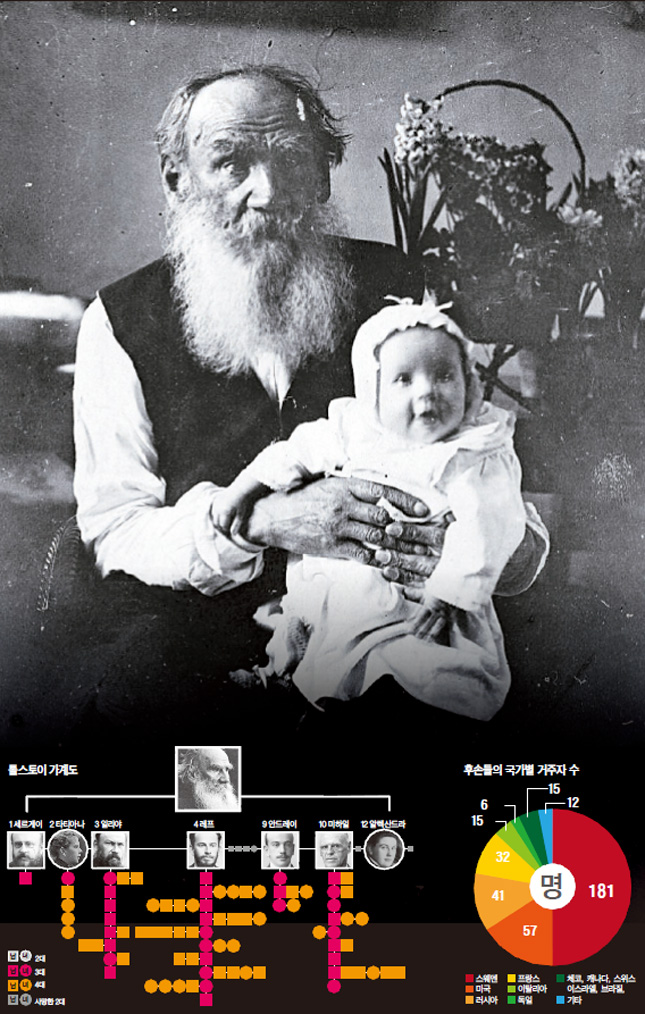

톨스토이가 죽기 4년 전인 1906년 3월 24일 영지 야스나야 폴랴냐에서 손녀 타네츠카를 안고 사진을 찍었다. [톨스토이 박물관 홈페이지]

톨스토이가 죽기 4년 전인 1906년 3월 24일 영지 야스나야 폴랴냐에서 손녀 타네츠카를 안고 사진을 찍었다. [톨스토이 박물관 홈페이지] 1862년 9월 24일(구력), 34세 노총각 톨스토이는 18세의 소피아 베르스와 결혼한다. 부부는 13명을 낳았지만 그중 7명을 가슴에 묻었다. 3명은 한 살도 되기 전, 2명은 10세 미만에 죽었다. 다섯째 마리야와 아홉째 안드레이는 각각 35세와 39세에 폐렴과 혈액 감염으로 죽는다. 나머지 6명의 운명도 1917년을 고비로 격변했다.

본지·한국외대 러시아연구소 공동기획 톨스토이 결혼 150주년, 후손들을 추적하다

모스크바에서 남으로 200㎞쯤 떨어진 야스나야 폴랴나에는 톨스토이의 무덤이 있다. 옛날 자카스라 불린 숲속의 그곳은 톨스토이 형제들이 함께 ‘판파론 언덕(동심의 낙원)으로 가는 밀어가 쓰인 녹색 지팡이를 묻은’ 장소였다. 톨스토이가 유언한 영면 장소였다.

찌푸린 하늘, 눈발 흩날리는 1910년 11월의 장례식엔 군중이 몰렸다. 그 틈에 제국 경찰이 끼었다. 톨스토이의 죽음에 자극받아 소요가 일어날까 걱정돼서였다. 구체제를 날 서게 비판했던 톨스토이의 죽음에 니콜라이 2세 체제 아래 신음하던 국민은 절망했다. 상트페테르부르크와 모스크바엔 불온한 기운이 짙어갔다. 경찰은 집단행동 금지령을 발동했지만 시위는 격렬하게 터졌다. 시클롭스키는 “평생 무저항을 설교하던 인물이 죽음으로써 저항의 물결을 일으켰다”고 했다. 레닌도 신문 ‘소치알 데모크라트(사회 민주주의)’에 “반전은 시작됐는가”라고 썼다.

톨스토이의 죽음은 그렇게 혁명에 힘을 실어줬지만 정작 1917년 10월 볼셰비키 혁명은 톨스토이 백작 가문의 숨통을 찔렀다. 남은 6명의 자식은 전 세계로 먼지처럼 흩어졌다. 혁명 직전 1916년 셋째 일리야가 떠났고 레프(넷째, 1918년)-미하일(열 번째, 1920년)-타티아나(1925년)-알렉산드라(12번째, 1929년)의 순으로 탈출했다. 러시아엔 장남 세르게이만 남는다. 비운의 가문이 됐다.

혁명의 역경을 가장 온몸으로 겪은 자식은 막내딸 알렉산드라다. 1884년 아버지가 56세 때 태어난 늦둥이 알렉산드라는 흠뻑 사랑을 받았다. 17세부터 아버지의 원고 정리 비서가 됐고 결혼도 마다했다. 유언에 따라 아버지의 유산 집행자가 됐다. 1914년 제1차 세계대전이 터지자 30세 그녀는 전선으로 달려간다. 병원열차의 간호병으로 전 전선에서 헌신한 그녀에게 황제는 두 번 게오르기(그레고리) 훈장을 수여하고 대령 계급을 줬다. 전역한 뒤 10월 혁명이 나자 귀족들이 줄줄이 나라를 떴지만 그녀는 아버지 무덤을 지켰다.

그러나 혁명의 칼은 가차없이 그녀로 향했다. 그녀는 1919년부터 다섯 번 체포된다. 톨스토이 영지와 저택, 여러 재산도 국유화되고 1919년엔 어머니 소피아마저 죽었다. 충격과 압박의 연속이었다. 특히 1920년 3월 반혁명 혐의로 체포됐을 때는 수도원 3년 강제노동형을 선고받았다. 그러나 6개월 만에 석방됐다. 돌아온 그녀는 야스나야 폴랴나에서 학교와 병원을 짓고 톨스토이 강연을 하며 공산주의의 문제를 알렸다. 일종의 반체제 활동이었다. 혁명 지도부는 계속 압박했다. 그녀는 떠나고 싶어했지만 여권을 안 줬다.

1925년 영지를 같이 관리하던 맏언니 타티아나마저 출국했다. 4년 뒤 1929년 기회가 왔다. 일본이 그녀를 톨스토이 낭독회에 초청했다. 그녀는 일본에서 20개월 체류하다 1931년 미국으로 건너간다. 미국에서 러시아 난민구조 활동을 하고 톨스토이재단도 만든다. 제2차 세계대전 때도 러시아 포로를 돌봤다. 이후 러시아인 커뮤니티의 지도자로, 독신으로 살다 1979년 9월 사망했다.

나머지 자식들은 알렉산드라처럼 힘들진 않았다. 외국으로 나간 다른 4명 자식과 7대까지 내려온 후손의 삶은 대개 평범하거나 쓸쓸하다. 톨스토이박물관 8월의 홈페이지를 기준으로 조사한 결과 후손들은 11개국에 걸쳐 살고 있다. 일부 언론에선 20~25개로 보도했다. 후손이 가장 많은 곳은 스웨덴으로 181명이다. 이어 미국 57명, 러시아 41명, 프랑스 32명, 이탈리아 15명의 순이다. 이스라엘ㆍ체코·캐나다·브라질·독일·스위스·우루과이에도 있다.

2,3세대는 대개 사망했고 현재 4~7세대 310명 정도가 살아있다. 자식별로 보면 넷째 레프의 후손이 198명으로 가장 많다. 그는 1918년 러시아를 떠나 프랑스·이탈리아로 옮겨 다니다 스웨덴에 정착했다. 혁명 전처럼 문학·그림·조각에 전념하다 죽었다. 두 번째는 96명의 후손이 있는 미하일이다. 1920년 러시아를 떠나 터키·유고·프랑스·모로코로 전전했다. 소설 ‘미탸 티베린’ ‘나의 부모’ 같은 글도 썼다. 1944년 사망했고 후손들은 주로 미국에서 살며 일부는 프랑스에 있다. 셋째는 34명이 있는 일리야다. 그의 삶엔 특이한 면이 있다. 아버지의 재능을 많이 받은 그는 1915년 ‘노바야(새로운) 러시아’라는 신문을 발행하고 책도 썼다. 그러다 1916년 낌새를 느낀 듯 미국으로 건너가 결혼도 했다. 아버지의 소설 ‘안나 카레리나’ ‘부활’을 영화로 제작하는 데도 참여했지만 성공하지 못했고 보통 사람으로 살았다. 그런데 그의 후손 대부분은 러시아 거주로 등록돼 있다. 지금 러시아의 톨스토이 직계는 대부분 그의 후손이다.

넷째로 후손이 많은 맏딸 타티아나는 프라하를 거쳐 파리에 살며 당시 망명 예술가들의 사랑방을 열었다. 그러다 이탈리아로 옮겨 평범하게 살다 죽는다. 후손들이 프랑스와 이탈리아에 걸쳐 있다.

러시아에 잔류한 맏아들 세르게이는 예술가로 1947년까지 살았다. 자식은 세르게이만 있는데 이후 대가 끊긴 것으로 보인다. 혁명 직전 39세로 사망한 안드레이의 후손은 러시아 9명, 체코에 5명이 산다.

타향살이를 하는 톨스토이의 3~5대손은 ‘톨스토이 할아버지’에 못 미친다. 때론 비극적이다.

‘나 홀로 미국행’을 한 셋째 일리야의 여섯 번째인 베라(여)가 그렇다. 1903년 태어나 할아버지 톨스토이의 사랑도 받았지만 1920년대에 유고로 떠났고 거기서 남자를 만나 아들 세르게이를 낳았는데 그만 결혼이 취소돼 버렸다. 이후 체코를 거쳐 유럽을 떠돌며 나이트클럽이나 유럽의 미군 부대에서 노래를 불렀다. 미국으로 가선 향수 세일즈를 하다 미국의 소리 방송(VOA)에 취직돼 러시아말 방송을 하다 1999년 죽었다.

그런데 그의 아들 세르게이는 2010년 워싱턴포스트 7월 26일자에 ‘알거지’라는 비참한 사례로 소개됐다. 소득은 사회보장으로 받는 월 213달러가 전부다. 구걸하고 빌리고 훔쳐가며 산다고 자기 입으로 말한다. 물론 처음부터 그렇지는 않았다. 1946년 독일에서 미군의 첩보작전도 해냈던 사람이다. 2차 세계대전을 주제로 한 영화인 ‘가장 긴 날’에선 독일 병사로 출연했고 영화 배우 워런 비티, 엘리자베스 테일러와 알고 지냈으며 오마 샤리프와는 카드 게임도 했다. 돈도 1990년대 경마로 홀딱 날려 이젠 집도 없고 실명까지 됐다.

물론 다 그렇지는 않다. 일리야 톨스토이(미국)는 2차 세계대전 중 OSS 작전에도 투입된 애국 후손이다. 1942년 연합군의 인도-중국 보급선을 뚫기 위해 티베트에 가서 달라이 라마와 담판도 했다. 17살에 러시아를 떠나 미국에 정착한 마리야 톨스토이(1993년 사망)는 자유라디오에서 러시아 방송도 하고 교수도 했다. 스웨덴에선 빅토리아 톨스토이(38)가 유명 재즈 가수다. 터키ㆍ키예프 공연도 하고 ‘화이트 러시안(White Russian)’이란 앨범도 냈다. 영국에서 탤런트 알렉산드라는 꽤 이름이 알려져 있다. 그의 아버지도 저명한 역사학자다. 프랑스에선 세르게이가 1977년 ‘프랑스 톨스토이재단’을 만들었다. 블라디미르 푸틴 대통령이 재단을 맡아 운영하는 그의 부인을 도와준다.

러시아의 41명 직계 후손 가운데는 94년부터 톨스토이박물관 관장을 했고 지금은 푸틴 대통령 교육 고문을 하는 블라디미르가 가 큰 인물 축에 든다. 표클라(여)와 표트르는 이름난 앵커로 꼽힌다. 언어학자 니키타와 모스크바 국립대 교수인 일리야는 94년 8월 모스크바 톨스토이연구소를 설립했다.

![[단독]볼펜 던지고 문 박차고 나간 野이춘석 "이게 왜 갑질이냐"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/2f771d18-42c5-436f-8494-68e4fd1e2fae.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)