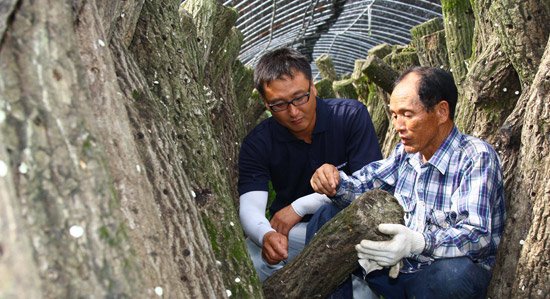

인천에서 직장을 다니다 귀농한 손영식(왼쪽)씨가 30년 농사 경력의 김용연씨로부터 표고버섯 종균 활착과 습도 관리에 대한 설명을 듣고 있다. 표고버섯을 기를 땅 2800㎡를 사둔 손씨는 김씨의 버섯 농장에서 영농기술을 배우면서 일을 거드는 대가로 월 120만원씩 보수를 받는다. [프리랜서 오종찬]

인천에서 직장을 다니다 귀농한 손영식(왼쪽)씨가 30년 농사 경력의 김용연씨로부터 표고버섯 종균 활착과 습도 관리에 대한 설명을 듣고 있다. 표고버섯을 기를 땅 2800㎡를 사둔 손씨는 김씨의 버섯 농장에서 영농기술을 배우면서 일을 거드는 대가로 월 120만원씩 보수를 받는다. [프리랜서 오종찬]인천에서 자동차 정비 일을 하던 손영식(40)씨는 4월 전남 장성군 삼서면으로 이사한 뒤 집 부근의 새 직장으로 출근하고 있다. 손씨가 아침 7시부터 저녁 7시까지 구슬땀을 흘리는 새 직장은 표고버섯 농장이다. 표고 농사 30년 경력의 농장주 김용연(66)씨를 거들며 기술을 배우고 있는 것이다. 땡볕이 내리쬐는 한낮 휴식시간을 빼고, 하루 8시간씩 버섯 종균을 붙인 나무의 위치를 바꾸고 습도를 유지해 주는 과정 등을 익히고 있다.

지난 8일에는 월급 120만원을 받았다. 농장 주인 김씨가 60만원, 정부가 42만원, 장성군이 12만원씩을 각각 손씨의 통장에 넣어 줬다. 표고버섯을 기를 땅 2800㎡를 사둔 손씨는 계속 기술을 전수받아 내년 2월에는 자신의 표고 농사를 시작할 예정이다.

농사일을 배우면서 돈도 벌 수 있는 귀농인 실습 지원제도가 농촌에서 새 삶을 시작하는 사람들에게 큰 도움을 주고 있다. ‘귀농 인턴’이라 할 수 있는 이 제도는 농림수산식품부가 2005년부터 시행하고 있다. 귀농인들이 선도(先導) 농업인의 지도를 받으며 생계 걱정 없이 영농 기술을 습득할 수 있도록 지원해 주는 제도다. 최장 10개월 동안 인건비의 50% 범위 내에서 월 60만원까지를 국비와 지방비로 지원한다. 황규광 농수산식품부 사무관은 “귀농 초보자는 작업 숙련도가 떨어져 농가가 채용을 기피하기 때문에 인건비를 지원, 인부로 활용하면서 기술도 가르치게 하고 있다”고 설명했다.

서울에서 공무원 생활을 하다 퇴직한 뒤 2010년 전남 영암군 삼호면으로 와 무화과를 재배하는 박종도(63)씨는 귀농 인턴을 거쳐 정착에 성공한 경우다. 그는 “매일 이 사람, 저 사람에게 물어서는 농사를 지을 수 없다”며 “프로 농업인 밑에서 5개월간 기술을 습득하면서 생활비까지 받았다”고 말했다.

현재 전남 55명을 비롯해 전국에서 200여 명의 초기 귀농인이 이 제도의 혜택을 받고 있다. 귀농인 실습 지원 대상은 도시민 중 농어촌 지역에 이주·정착한 지 3년이 지나지 않은 만 59세 이하다. 근로시간과 임금은 귀농인과 선도 농가가 협의해 조정한다.

경북도는 3년 전부터 독자적으로 귀농 인턴사업을 펼치고 있다. 월 120만원의 인건비는 선도 농가가 36만원을 부담하고 나머지 84만원은 경북도와 시·군이 부담한다. 현재 50명이 이 사업에 따라 최장 6개월간 월급을 받으며 영농 기술을 익히고 있다. 김주령 경북도 농업정책과장은 “귀농인의 영농 정착을 도울 뿐만 아니라 부족한 농촌 일손을 해결하는 역할도 한다”고 말했다. 대상은 59세 이하로 도시지역에서 1년 이상 거주하고 귀농한 사람들이다.

이와 별도로 고용노동부의 ‘농산업 청년 창직(創職) 인턴제’를 통해 귀농 교육과 임금을 받을 수도 있다. 44세 이하 귀농인이나 귀농 희망자가 선도 농가나 농업법인 등에서 일할 때 최장 8개월동안 월 80만원까지 지원한다. 선도 농가는 이 지원금에 자신의 부담분을 합쳐 임금을 지급한다. 이 사업을 수탁해 관리 중인 천안연암대학의 김진묵 팀장은 “현재 전국에서 203명이 이 혜택을 보고 있다. 축산농가에서 일하는 경우 많게는 200만원 이상의 월급을 받기도 한다”고 말했다.

![건강도 상속도 챙겨준다…‘보증금 3000만원’ 실버타운 가보니 [고령화 투자대응④]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/18/e7b3f20b-7814-49a9-8dca-d6f7cfb4c4c8.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)