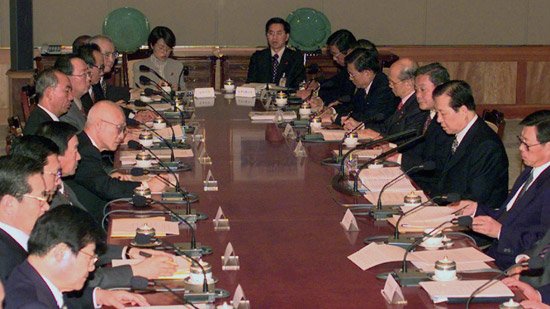

1998년 12월 7일 청와대에서 열린 정·재계 간담회에서 김대중 대통령(오른쪽 둘째)은 5대 그룹 총수를 모아놓고 “주력 기업 중심의 경영 체제를 갖춰 달라”며 사실상 빅딜(Big Deal)을 강조한다. 반도체 빅딜 압박도 거세지면서 정몽헌 현대그룹 회장(맨 오른쪽)과 구본무 LG그룹 회장(왼쪽에서 넷째)의 고민도 깊어간다. 이헌재 당시 금융감독위원장(왼쪽에서 일곱째)이 중재에 나서기도 했다. DJ 오른쪽으로 이건희 삼성 회장, 구본무 회장 왼쪽으로 김우중 대우 회장과 손길승 당시 SK 회장이 보인다. [중앙포토]

1998년 12월 7일 청와대에서 열린 정·재계 간담회에서 김대중 대통령(오른쪽 둘째)은 5대 그룹 총수를 모아놓고 “주력 기업 중심의 경영 체제를 갖춰 달라”며 사실상 빅딜(Big Deal)을 강조한다. 반도체 빅딜 압박도 거세지면서 정몽헌 현대그룹 회장(맨 오른쪽)과 구본무 LG그룹 회장(왼쪽에서 넷째)의 고민도 깊어간다. 이헌재 당시 금융감독위원장(왼쪽에서 일곱째)이 중재에 나서기도 했다. DJ 오른쪽으로 이건희 삼성 회장, 구본무 회장 왼쪽으로 김우중 대우 회장과 손길승 당시 SK 회장이 보인다. [중앙포토]1999년 4월 19일 신라호텔 한 식당. 공기가 무겁다. 나를 가운데 두고 양쪽으로 구본무 LG그룹 회장과 지금은 고인이 된 정몽헌 현대그룹 회장이 앉았다. 두 사람은 서로 눈을 마주치지 않았다. 결연한 표정들이다. 내가 적막을 깼다.

“무작정 시간을 끌 수는 없습니다. 마무리할 때가 됐습니다.”

구 회장이 고개를 끄덕인다. 정 회장은 여전히 입을 다물고 있다.

“중재라는 게 서로 양보하는 거 아닙니까. LG는 2조5000억원이나 양보를 했는데 현대는 한 푼도 못 올리겠다고 하시면 곤란합니다.”

정 회장이 나를 똑바로 쳐다본다. 나는 이미 그를 한 번 만난 적이 있다. 10개월쯤 전인 98년 8월 그는 여의도 금융감독위원장실로 나를 찾아왔다. 영업정지 중인 한남투자신탁 인수 조건을 상의하기 위해서였다. 그때 받은 인상은 그가 상당히 조용한 사람이라는 것이었다. 낯을 가린다고 해야 할까. 필요한 말 외엔 거의 입을 열지 않았다.

“감당할 수 없는 가격입니다. 제조업체가 1조원을 더 벌려면 매출이 10조원은 더 늘어야 한다는 걸 아시지 않습니까.”

“그럼 어떻게 합니까. 벌써 4개월이 지났습니다. LG도 많이 양보하지 않았습니까.”

정 회장은 답답한 듯 눈을 감았다.

“아쉽지만 넘기겠다.” 넉 달 전인 1월 6일, 구본무 회장이 김대중 대통령을 만나 결단을 내렸을 때만 해도 반도체 빅딜은 끝난 줄 알았다. 인수 가격을 두고 이렇게 오래 실랑이를 벌일 줄은 몰랐다. 문제의 발단은 지분이었다. LG 구 회장은 당시 DJ에게 “이왕 넘기는 거 지분 전체를 넘기겠다”고 했다. 현대는 당황했다. 전국경제인연합이 마련한 빅딜안은 통합 반도체 회사의 주식을 현대가 70%, LG가 30% 보유한다는 내용이었다. 지분을 모두 사려면 막대한 현금이 들어간다.

가격을 두고 입장 차이도 컸다. LG는 6조5000억원, 현대는 1조원을 불렀다. 무려 5조5000억원의 차이. 중재에 나섰던 전경련도 손을 들었다. 두 차례 조정 끝에 LG는 매수 가격을 4조원 안팎으로 낮췄다. 하지만 현대는 “1조2000억원 이상은 줄 수 없다”고 버텼다. 그래서 결국 내가 나선 것이다.

시간이 없다. 4월 27일 대통령이 주재하는 정·재계 간담회가 열린다. 5대 그룹의 구조조정을 점검하겠다는 자리다. 채 열흘도 안 남았다. 그 전까지는 매듭을 지어야 한다. 나도 알고 총수들도 알았다.

다시 신라호텔 식당. 한동안 눈을 감고 있던 정 회장이 눈을 떴다.

“중재안이 있으십니까.”

“양쪽이 최종 제시한 가격을 산술 평균합시다. 2조6000억원입니다. 어떻습니까.” 각자 주장하는 금액을 더해 반으로 나누자는 것이었다.

“하….”

구 회장과 정 회장이 동시에 한숨을 쉰다. 초기 안보다 LG는 4조원 가까이 덜 받고 현대는 1조6000억원을 더 내야 한다. 당장 현금을 마련해야 하는 현대 쪽이 더 다급해 할 수밖에 없다. 아니나다를까, 정 회장이 먼저 입을 열었다.

“현금으로는 불가능합니다. 미뤄주시면 몰라도….”

“일시불로 1조5000억원을 내고, 나머지는 4년에 걸쳐 조금씩 갚아나가면 어떻겠습니까.”

다시 침묵. “좋습니다. 그렇게 합시다.” 구 회장이 먼저 고개를 끄덕였다. 정 회장이 낮게 말을 받았다. “알겠습니다.”

두 회사는 사흘 뒤인 4월 22일 신라호텔에서 협상 타결을 발표한다. 내가 제시했던 안 그대로였다. 다만 현대가 일시불로 내기로 한 1조5000억원 중 5000억원은 데이콤 등 통신산업 주식으로 대체하기로 했다.

이 반도체 빅딜은 두 회사 모두에 ‘저주’로 기억된다. LG반도체를 안은 현대반도체는 인수 대금을 치르느라 자금난에 빠졌고 곧 이어진 반도체 불황에 10조원의 빚을 지고 침몰한다. LG는 데이콤을 다른 재벌 그룹들의 방해에 시달려가며 우여곡절 끝에 인수했지만 되레 화가 됐다. 데이콤은 외화내빈, ‘빛 좋은 개살구’였다. LG는 데이콤 정상화에 돈을 쏟아부었지만 밑 빠진 독에 물 붓기였다. 죽도록 고생만 하고 건진 게 없었다. 이 빅딜은 시장에 정치가 개입하면 어떤 부작용을 낳는지 보여주는 사례로 두고두고 회자되고 있다.

나도 회한이 많이 남는다. 기업 간 거래는 기업에 맡겨야 한다. 정부가 나서면 꼭 뒤틀리고 어긋나게 된다. 그래서 ‘시장과 은행을 통한 구조조정’을 강조했다. “정부 주도의 빅딜은 실패할 수밖에 없다”고 반대해 왔다. 그런데 청와대까지 나서면서 주무 장관인 나도 ‘나몰라라’ 하기 어렵게 됐다. 지금도 그때 일을 생각하면 착잡하다.

당시 DJ는 확고했다. 직접 재벌에 손을 대고 싶어했다. 지금 돌아보면 그는 집권 전부터 빅딜을 구상해 왔다. 주변의 만류가 통할 리 없었다. 그 구상을 대신 실현시켜줄 사람으로 그는 박태준을 택했다.

등장인물

▶고(故) 정몽헌 현대그룹 회장

정주영 현대그룹 창업주의 5남. 아버지의 두터운 신임으로 98년 현대그룹을 사실상 승계한다. 이로 인해 형제들과 이른바 ‘왕자의 난’을 겪었다. DJ 정권의 대북 송금과 관련한 검찰 수사가 조여오자 2003년 8월 스스로 목숨을 끊었다.

![[오늘의 운세] 4월 19일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/19/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)