1994년 7월 13일 중국공산당과 국가지도자들이 주중 북한대사관에 마련된 김일성 주석 분향소에서 조문하고 있다. 왼쪽부터 주룽지(朱鎔基), 차오스(喬石), 리펑(李鵬), 리루이환(李瑞環), 딩관건(丁關根). [신화사=본사특약]

1994년 7월 13일 중국공산당과 국가지도자들이 주중 북한대사관에 마련된 김일성 주석 분향소에서 조문하고 있다. 왼쪽부터 주룽지(朱鎔基), 차오스(喬石), 리펑(李鵬), 리루이환(李瑞環), 딩관건(丁關根). [신화사=본사특약] 따뜻함이 느껴지지 않는다. 17년 간격을 둔 김일성과 김정일 두 북한 지도자의 죽음을 맞아 북한에 보낸 중국의 조전에 변화가 보인다. 과거 북한과 중국을 이어온 끈끈한 동지애적 우정이 보이지 않는다.

1994 vs 2011 … 달라진 中 대북 조문외교

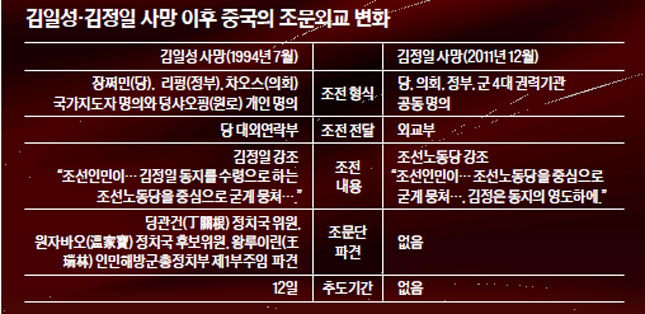

먼저 조전 형식을 보자. 지난해 12월 19일 북한이 김정일 사망을 발표한 뒤 중국은 공산당 중앙위원회, 전국인민대표대회(전인대) 상무위원회, 국무원, 중앙군사위원회 등 4대 기관 명의로 북한에 조전을 보냈다. 당과 의회, 정부, 군을 망라했다. 신속했고 최고의 격식을 갖췄다는 평가가 나왔다.

지난해 12월 21일 주중 북한대사관에 마련된 김정일 빈소에서 조문 중인 중국공산당 정치국 상무위원들. 앞줄 왼쪽부터 저우융캉(周永康), 리커창(李克强), 원자바오(溫家寶), 자칭린(賈慶林), 허궈창(賀國强). [베이징 신화=연합뉴스]

지난해 12월 21일 주중 북한대사관에 마련된 김정일 빈소에서 조문 중인 중국공산당 정치국 상무위원들. 앞줄 왼쪽부터 저우융캉(周永康), 리커창(李克强), 원자바오(溫家寶), 자칭린(賈慶林), 허궈창(賀國强). [베이징 신화=연합뉴스] 그러나 조전에는 중국 지도자들의 이름이 모두 빠져 있다. 김일성 사망 때 장쩌민(江澤民) 총서기, 리펑(李鵬) 총리, 차오스(喬石) 전인대 상무위원장 등 중국의 권력서열 1~3위 지도자들이 연명(連名)으로 조전을 보낸 것과는 완전히 다르다. 막후 실세였던 덩샤오핑(鄧小平)도 별도의 개인 명의로 비통한 심정을 전하는 조전을 북한에 보냈다. 반면 이번 조전에선 후진타오(胡錦濤) 국가주석 등 중국 4세대 지도부 지도자들의 이름을 찾아 볼 수 없다.

중국이 지도자 이름이 아닌 기관 명의를 이용해 조전을 보낸 걸 어떻게 해석해야 하나. 과거의 특수관계였던 양국 관계를 보통의 국가 대 국가 관계인 정상관계로 전환하려는 중국의 바람이 반영된 것으로 볼 수 있다. 국가이익에 기반을 둔 일반적 국가 간 관계로 바꾸고 싶다는 희망이 내포된 것이다. 앞으론 북·중 관계를 개인적 유대와 친분에 의지한 특수 관계로 유지하지 않겠다는 메시지가 담겨 있는 것이다.

중국이 조전을 당 대외연락부가 아닌 외교부를 통해 북한에 전달한 것 또한 같은 맥락으로 해석할 수 있다. 이제까지 북·중은 외교부 채널이 아니라 조선노동당과 중국공산당이란 당 대 당 차원의 채널을 활용해 소통해 왔다. 하지만 이제부터는 북한과의 문제를 당 대 당의 특수관계 대신, 국가 대 국가의 일반 사무를 처리하는 외교부로 교류 창구를 단일화해 대처하겠다는 중국의 의지가 엿보인다.

조전 내용에도 변화가 있다. 17년 전 김일성이 사망했을 때 중국은 “조선인민이… 김정일 동지를 수령으로 하는 조선노동당을 중심으로 굳게 뭉쳐”라고 말했다. ‘김정일’ 개인에 방점이 찍혀 있다. 그러나 이번엔 “조선인민이… 조선노동당을 중심으로 굳게 뭉쳐, 김정은 동지의 영도하에”로 표현이 바뀌었다. ‘김정은’ 개인보다는 ‘조선노동당’에 무게가 쏠려 있다. 이는 ‘당’이라는 제도 내에서의 ‘개인’을 언급한 것으로 풀이된다. 개인의 권력이 당이라는 제도에 제약됐으면 좋겠다는 바람이 담겨 있다.

중국은 북한체제가 과거로의 회귀나 ‘왕조체제’의 공고화가 아니라, 정책대안 논의가 허용되는 ‘집단지도체제’로 전환되기를 희망하고 있다. 북한의 권력 분산을 바라는 것이다. 북한이 1인 지배체제가 아니라 집단지도체제가 돼야 비로소 개혁·개방으로 나갈 수 있다고 중국은 보기 때문이다.

사실 김일성 사망 때도 중국은 북한체제의 안정을 위해 ‘김정일’을 마지못해 수용한 측면이 있다. 당시 덩샤오핑은 “우리는 김정일이 여타 노동당 지도자들과 밀접히 단결해 상황을 안정시키기를 바랄 뿐이다. 우리는 조선의 동지들에게 한 가지를 명확하게 지적해야 한다. 노동당 내에서 김정일이 많은 지도자의 지지를 받든 안 받든 그것은 전적으로 그 자신에게 달린 것이다. 우리는 노동당 내에 존재할지도 모르는 김정일의 정치적 반대세력에 어떠한 압력도 행사할 수 없다”고 말했다. 북한 권력을 장악하는 어느 누구와도 중국은 손잡을 용의가 있다는 이야기에 다름 아니다.

김정일 사망 후 중국이 보낸 이번 조전에서도 중국은 당초 ‘김정은’을 적시하지 않으려 했으나 북한의 강력한 요구를 수용해 ‘김정은’ 이름 석 자를 조전에 박은 것으로 알려졌다.

사무적으로 변한 중국의 모습은 중국이 김정일 추도 기간을 설정하지 않은 데서도 읽을 수 있다. 중국은 김일성 사망 발표가 있었던 94년 7월 9일부터 추도대회가 끝난 20일까지 12일 동안을 김일성 사망 애도기간으로 설정했다. 이는 남의 아픔을 자신의 아픔과 동일시하는 피붙이처럼 가까운 관계에서나 할 수 있는 일이다. 2001년 북한을 방문하고 돌아온 장쩌민은 당시 방북 결과가 우호적이지 않았음에도 불구하고 “친척집에 갔다 왔다(走親戚)”는 표현으로 방북 소감을 밝혔다. 북한이 밉든 곱든 중국이 챙겨야 할 존재라는 이야기였다. 하지만 앞으론 중국 지도자들로부터 그 같은 표현을 기대하기는 힘들 것 같다.

중국이 이번에 김정일 추도기간을 설정하지 않은 데서 나타난 것처럼 북한에 대한 중국의 특별한 대접은 날로 줄어들 것이기 때문이다.

중국은 또 이번엔 조문단을 보내지 않은 것으로 알려진다. 북한이 외국 조문단을 받지 않겠다고 밝힌 데다 중국 지도자들이 주중 북한대사관을 찾아 조의를 표했기 때문에 굳이 조문단을 보낼 필요가 없었지 않았느냐는 해석이 나온다.

그러나 김일성 사망 때도 북한은 외국 조문단을 받지 않는다고 했지만 덩샤오핑은 특사를 파견한 바 있다. 심복인 딩관건(丁關根) 정치국 위원과 경호책임자 왕루이린(王瑞林) 상장(上將), 여기에 원자바오(溫家寶) 정치국 후보위원까지 딸려 보냈다. 이들은 조선노동당 중앙정치국 임시회의에 참석해 중국이 김정일 체제를 지지한다는 선언을 재차 천명했던 것으로 알려진다.

다소 냉랭함마저 느껴지는 중국의 대북 조문외교 변화가 지향하는 바는 무엇일까. 대북정책에 대한 중국의 목표치를 최저에서 최고로 끌어올리려는 것으로 분석된다. 현재 중국의 최저 목표치는 북한 후계체제의 안착이다. 김일성 사망 시 중국은 조전 발송, 추도기간 설정, 식량지원, 김정일 지지 표명 등을 통해 북한 안정화에 주력했다.

그러나 이번엔 후계체제 안착을 넘어 중국의 최고 목표치인 대북 영향력 확대까지 노리는 것으로 보인다. 그 단면을 중국공산당 기관지 인민일보의 자매지인 환구시보(環球時報)의 지난달 20일자 사설에서 읽을 수 있다. 사설은 ‘북한의 내정에 간섭해선 안 된다’고 하면서도 “장기적으로 볼 때 중국은 마땅히 영향을 미쳐야 한다” “중국이 영향력 투사를 포기하면 중국 이익에 크게 위배되는 결과를 낳을 수 있다” “중국은 응당 장기적으로 북한에 가장 큰 영향을 미치는 대국이 돼야 한다” 등 무려 세 차례에 걸쳐 북한에 대한 중국의 영향력 발휘의 필요성을 거론하고 있다.

중국은 56년 북한 내 친중 세력이 소탕되는 종파사건(宗派事件) 이후 북한과의 소통에 애를 먹어 왔다. 이후 중국과의 의사소통은 사안의 대소를 불문하고 김일성이 직접 챙겼기 때문이다. 김일성 사후엔 김정일이 그 역할을 맡았다. 역대 북한 외상과 주중 북한대사 중 친중(親中) 인사가 단 한 명도 없었던 이유다. 그래서 중국은 북한과의 정상회담이 열리기만 하면 첫 마디에서 ‘북·중 고위급 인사의 의사소통 강화’를 역설하곤 했던 것이다.

북한은 중국 입장에서 언제나 ‘다루기 힘든 이웃’이었다. 경제적으로도 북한은 냉전시대뿐만 아니라 탈냉전 이후에도 줄곧 ‘대외 의존’을 분산시키는 전략으로 경제적 생존을 도모해 왔다.

그러나 최근 한국과 미국·일본이 북한 문제와 관련해 거의 일치된 목소리로 압박·봉쇄를 가하면서 자연스럽게 북한의 중국 쏠림 현상이 심화되고 있다. 중국은 현 상황을 북한을 잡을 수 있는 ‘전략적 호기’로 인식하고 있다. 따라서 앞으로 눈여겨봐야 할 건 중국이 과연 어떤 조치를 통해 대북 영향력을 강화해 나가느냐다.

홍콩 언론은 이미 중국 지도부가 북한 급변사태에 대비한 대응소조를 만들었으며, 동북 지역을 담당하는 선양(瀋陽)군구가 2개 집단군을 긴급히 북·중 접경지역으로 이동시켰다는 보도를 내놓고 있다. 중국이 김정일 사망 발표가 있던 당일에 베이징 주재 한국·미국·일본·러시아 등 4개국 대사를 불러 ‘북한을 자극하지 말라’고 주문했던 것 또한 영향력 확대의 한 수순이다. 북한 문제와 관련해선 앞으로 ‘할 일은 하겠다’는 중국의 유소작위(有小作爲) 태도가 예견되는 것이다.

중국은 과거에 비해 북한을 개방체제로 유도하는 데 신경을 쓸 것으로 보인다. 중국은 2010년 5월과 8월의 북·중 정상회담에서 “중국의 개혁·개방과 건설의 경험을 소개해 주고 싶다” “경제발전을 위해서는 대외협력(개방)이 필수적이다” 등과 같은 말로 북측에 개방의 필요성을 역설해 왔다.

지난해 10월 북한을 방문했던 차기 총리 후보감인 리커창(李克强) 부총리는 김정은과 만나 ‘개방’을 화제로 이야기를 나눈 것으로 알려진다. 중국은 궁극적으론 북한에 친중 인맥을 심어 최고 목표치인 북한에 대한 영향력 강화를 꾀할 것으로 보인다. 기댈 곳이라곤 중국밖에 없는 북한의 현실이 중국의 야심에 힘을 보태주고 있는 형국이다.

![애나 키우라는 시모…"나쁜 며느리 돼라" 정신과 의사가 깨달은 것 [마흔공부⑤]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/20/66ac3767-cd4b-4fdf-a568-90fd486a334f.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)