로랑 헤기 관장이 말하는 정상화

-정상화 화백의 전시는 어떻게 이뤄졌나.

“도록으로는 이미 알고 있었고 2007년 내한해 전시에서 작품을 본 뒤 마음을 굳혔다. 즉흥적 발상은 아니다. 2003년 관장이 된 이래 동아시아 작가들을 지속적으로 소개해왔다. 한국 작가로는 이우환·박서보·황영성·한순자 등이 있다.”

프랑스 생테티엔 미술관 전시 앞둔 정상화 화백과 로랑 헤기 관장을 만나다

-아시아 작가에 관심을 갖게 된 이유는.

“지난 10년간 아시아는 크게 부상했다. 모두 경제를 이야기한다. 하지만 나는 문화에 주목했다. 아시아 국가들은 그동안 경제적으로 소외됐을 뿐 문화적으로는 전혀 그렇지 않다는 것을 알고 있었다. 헝가리 출신으로서 나는 유럽이 그동안 무관심했던 동유럽이나 아시아의 문화를 널리 알려야 한다고 생각했다.”

-정 화백을 선정하게 된 이유는.

“나는 얄팍한(superficial) 미술에는 관심이 없다. 정상화의 작품은 잠깐 유행하는 현대 미술이 아니다. 1960년대부터 70년대, 80년대, 90년대를 거쳐 숨 쉬고 있는 현대 미술의 진짜 전통이 그 속에 있다.”

-어떤 점에서 그런가.

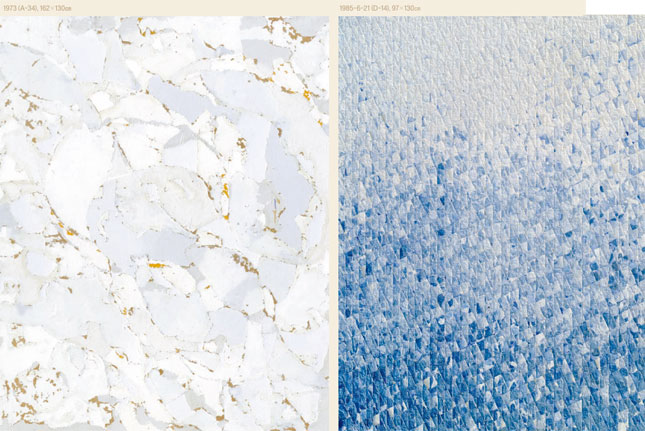

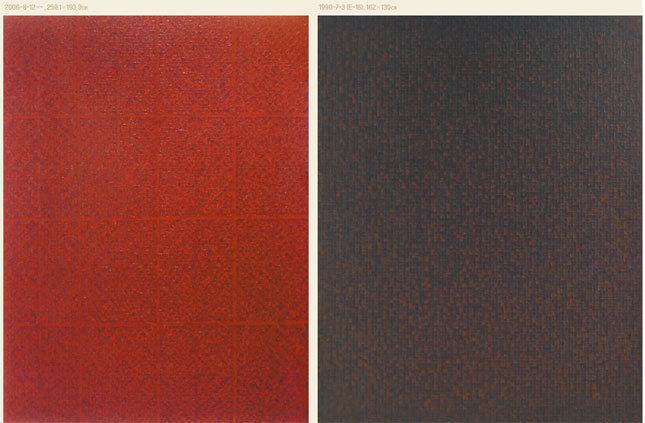

“일단 작품 화면에 펼쳐지는 이미지가 미적으로 풍부하다. 단순한 화면처럼 보이지만 복잡하다. 반복되는 시간성과 우주적인 공간성이 담겨 있어 그렇다.”

-좀 더 자세히 설명한다면.

“그가 추구하는 메인 이슈는 시간이다. 작품 안에 시간이 담겨 있다. 시간이란 느끼는 상대가 없으면 존재할 수 없다. 상대가 있을 때만 시간은 존재한다. 그래서 시간은 존재하는 것이 아니라 경험하는 것이다. 그의 작업은 개인적인 경험을 우주적인 공간 속에 축적하는 것이다. 하얀 캔버스에서 시작해 조금씩 풍부한 디테일을 쌓아간다. 비유를 하자면 유물을 다시 땅에 묻는 고고학자라고나 할까.”

-그의 작품을 미니멀리즘 아트, 모노크롬 스타일이라고 부르는 사람도 있는데.

“그건 잘못된 인식이다. 그의 작품은 미니멀이 아니다. 모노크롬도 아니다. 이런 것들은 미국의 후기 모더니즘에서 파생된, 개념을 강조한 예술이다. 쉽게 말해 작품에 많은 것을 개입시키지 않고 제거한다. 하지만 정 화백은 다르다. 그는 모든 것을 끌고 들어간다. 시간도 공간도 스폰지처럼 흡수한다. 많은 시간을 들여 하나씩 떼고 또 다시 칠한다. 그래서 미니멀이나 개념 예술과는 오히려 반대의 성향을 보인다고 할 수 있다. 색깔은 얼핏 모노크롬 같지만 모노크롬으로 의도된 것이 아니다. 매우 풍부한 컬러가 있다. 짜여진 틀에서 작품을 해석하려는 자세는 곤란하다.”

-그의 작업은 복잡한 과정을 거친다. 그런 과정을 관람객에게 동영상으로 보여줄 계획은.

“없다. 나는 아티스트가 작품을 어떻게 만드는지는 관심 없다. 테크닉을 설명할 필요는 없다고 생각한다. 중요한 것은 그림 자체로 작가의 스피릿이, 전달하려는 메시지가 느껴져야 한다는 것이다. 메시지를 느낄 수 없다면 아무리 과정을 설명한들 무슨 소용이 있나. 그가 작품 속에 만들어낸 의도한, 또 의도하지 않은 무수히 많은 공간들이 서로 커뮤니케이션을 하는 것을 보고 느끼는 것이 무엇보다 중요하다.”

정상화 화백이 말하는 정상화

경기도 여주에 있는 정 화백의 작업실 잔디마당은 봄볕이 좋았다. 1995년 무렵 직접 설계해 지었다는 작업실은 천장이 아주 높았다. 바람벽에는 200호짜리 작품 ‘무제’가 기대 서 있었다. “이게 전시장에 마지막으로 보내는 거”라는 설명이 들렸다. 지금 같은 스타일은 72년부터 시작했다. 시간이 많이 걸리고(200호 하나 제작에 6개월쯤 걸린다), 힘들어도(그는 모든 작업을 혼자 한다), 즐겁게 한다고 했다. 그렇게 하지 않으면 안 된다는 책임감 때문이라고도 했다. 그는 왜 이렇게 어렵사리 작업을 하는 걸까.

“남이 안 하는 걸 하고 싶었습니다. 예술은 아방가르드여야 하니까요. 언제나 한발 앞서가야 하거든요. 젊었을 때 이런저런 스타일을 구상했다가도 비슷한 게 보이면 다 뒤집었습니다. 제 작품은 캔버스를 접을 때부터 시작됩니다. 평면에서 최대한의 공간성을 추구합니다. 수성 아크릴과 유성 기름의 섞이지 않는 특성도 활용했습니다. 이 과정에서 의도하지 않은 디테일도 나오게 됩니다. 표면에 보이는 색감은 머릿속에서는 이미 다 계산된 것들이죠. 그것이 화면에 나타날 때까지 그리고 또 그리는 것입니다.”

그의 그림은 큰 것들이 많다. 이번 전시에도 200호(192x220㎝)만 26점을 내놓는다. 작업실에는 탁구대 4개를 붙여 만든 탁자가 있었다. “200호짜리 캔버스를 펼쳐놓기에 안성맞춤”이라고 했다. 이 경우 물감은 보통 페인트통 10개 정도가 들어간다. 반복과 기다림의 반복. 그는 “불필요한 시간이 많이 필요하다”고 털어놓았다. 그래야 몸이 저절로 일 속으로 들어간다고도 했다. 그는 붓에서 흐른 파란색 물감이 굳어 뚱뚱해진 붓과 붓통을 보여주었다. 작가의 기다리는 시간이 고스란히 응축된, 하나의 근사한 오브제였다.

“색이란 게 참 오묘합니다. 흰색만 해도 여러 가지거든요. 한지가 빛을 받았을 때, 응달에 있을 때, 물을 먹었을 때 색이 다 다르잖아요. 약간 색을 섞은 흰색이 아무것도 넣지 않은 것보다 더 밝게 보일 때도 있고요. 작가는 그렇게 자기 색을 찾아내고 또 만들어 내야 합니다.”

그는 “새로운 것은 밖에서 오는 것이 아니라 내 속에 오랜 세월 동안 누적되어 축적된 것을 발견하는 것”이라고 했다. 자칫 밖에서 온 것을 자기 것이라고 생각하는 경향이 있는데 이는 매우 위험한 것이라고 했다. 좀 부족하더라도, 자기가 작가라는 자세를 갖고 계속한다면, 언젠가는 잘할 수 있을 것이라고 그는 강조했다.

이번 전시에는 40여 점을 내놓았다. 자신의 작품 세계를 관통해 보여주는, 대규모 회고전 형식을 띠고 있다. 높이 8m, 길이 25m에 이르는 문도 없고 창문도 없는 전시실 4곳을 채운다. 미국의 데니스 오펜하임, 이탈리아의 지안니 데시의 작품과 함께다. 그는 “(헤기 관장이) 내가 가장 중요하다고 생각한 작품을 딱 찍는데 솔직히 감격했다”며 “내 작품을 알아주는 사람이 하나라도 있으면 된다고 생각했는데 그가 바로 그런 사람이었다”고 전시를 앞둔 기대와 만족감을 드러냈다.

인터뷰를 마치고 나오는데 마당 한 켠에 작은 연못이 있었다. 산에서 흘러내려오는 물이 잠시 쉬었다 내려갈 수 있게 해놓았다. 그는 참붕어를 몇 마리 넣어 놓았다고 했다. “보통 비단잉어를 많이 키우던데요” 하자 “눈에 보이는 붕어는 싫다”는 대답이 돌아왔다.

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독]볼펜 던지고 문 박차고 나간 野이춘석 "이게 왜 갑질이냐"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/2f771d18-42c5-436f-8494-68e4fd1e2fae.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 트럼프 외교안보 최측근 "한국 자체 핵무장 고려해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9829edbe-743e-4774-b66c-1710aaaf8573.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)