이원 시인

이원 시인 나는 누구인가. 그리고 너는 어디 있느냐.

-이원 시인과 그의 시집

이는 문학이 던지는 유구한 화두다. 이원(39) 시인도 마찬가지다. 그런데 남다른 결론에 이른다. 그의 시에 따르면 “(나는) 저장된 게임이자 자료 또는 정보의 일부”이다. 너도 ‘따따따쩜(www.)’ 속에 산다. “이곳의 사람들은 머리를 떼어놓고/머리 대신 모니터를 달고 다닌다.”

예를 들면 이렇다. 인터넷 검색엔진에서 ‘나’를 치면 무수한 사이트가 나온다. 나는 어디에든 있다. 하지만 나는 어디에도 없다. 나는 사이보그가 아닐까. 그의 시는 장자가 말한 호접몽(胡蝶夢ㆍ내가 나비인지, 나비가 나인지 헷갈리는 꿈)의 21세기 버전(내가 사이보그인지 사이보그가 나인지)인 셈이다.

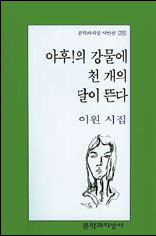

이 같은 존재론은 첫 시집 『그들이 지구를 지배했을 때』(문학과지성사, 1996)부터 예고됐다. 첫번째 시, 즉 서시의 제목이 ‘PC’였다. 두 번째 시집은 제목부터 『야후!의 강물에 천 개의 달이 뜬다』(문학과지성사, 2001)이다. 거기서 그는 “나는 클릭한다/고로 나는 존재한다”고 선언한다. 세상은 전자사막, 인간은 사이보그다.

그가 본 전자사막은 복잡하면서도 깔끔하다. 추억은 ‘홈페이지’에 있다. 우리는 전자사막의 출입증이자 시민권을 받으려면 매일 마우스에 지장을 찍어야 한다. 그곳에서 끊어진 길은 접촉불량 회로이고, 정처 없는 ‘나’는 뽑힌 플러그이다. 우리는 눈물조차 메말랐다. “눈물이 나오질 않는다//전자상가에 가서/업그레이드해야겠다/감정 칩을”(‘사이보그 3’ 중).

과연 이 시인은 실생활에서도 머리 대신 모니터를 달고 다닐까. ‘아니올시다’이다. 그는 “새롭고도 전격적으로 우리 삶에 깊숙이 들어온 문명에 대한 매혹과 낯섦을 동시에 느끼고 있다”고 했다. 그는 또 “하루 종일 컴퓨터에 코 박고 산다면 디지털 문화와 시 사이의 거리감을 획득하지 못했을 것”이라고 덧붙였다. “내 몸이 닿아 있는/세계에서는 여전히 땀냄새가 난다”는 표현이 대표적인 사례다. 시인은 모니터 속에 있을 때도 있지만, 모니터 앞에 앉아 있을 때가 더 많은 것이다.

이 시인은 경기도 화성에서 태어났다. 지금은 구리에서 산다. 밤 10시쯤 자고 새벽 5시쯤 일어나 글을 쓴다. 오후에는 산책을 즐긴다. 그는 사이보그가 아닌 게 확실해 보인다. 서울예대 문예창작과, 동국대 대학원 문창과를 졸업했다. 1992년 등단했다. 올여름 세 번째 시집을 펴낸다. 우리 삶의 새로운 환경보다는 좀 더 자기 자신을 깊숙이 바라본 시편들이 들어 있다.

글 김중식 객원기자, 사진 신동연 기자

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![호수에 차 놓고 사라진 건설사 대표…전북 정·재계 뒤집혔다 [사건추적]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/23/df7d6025-7503-46ff-95c7-aa068e21a72b.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)