손해용 경제부장

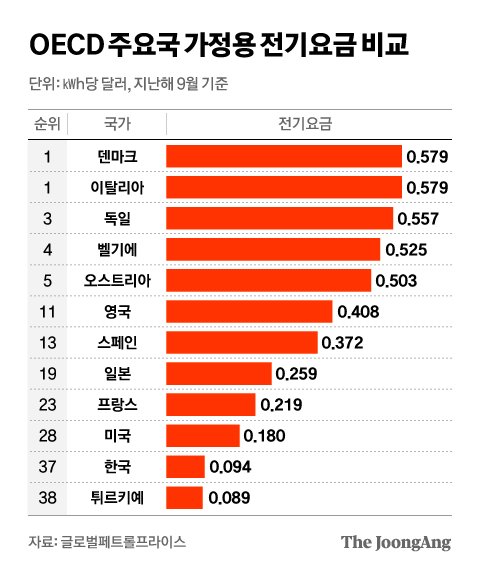

한국의 전기료는 경제협력개발기구(OECD) 국가 중 가장 낮은 수준이다. 글로벌페트롤프라이스에 따르면 지난해 9월 기준 한국의 가정용 전기료는 ㎾h당 0.094 달러로 38개 회원국 가운데 두 번째로 쌌다. 1위인 덴마크·이탈리아(0.579 달러)의 6분의 1, 한국과 경제구조가 비슷한 일본(19위, 0.259)의 3분의 1밖에 안 된다. 가스요금도 저렴한 건 마찬가지다. 한국가스공사 경제경영연구소에 따르면 한국의 주택용 도시가스요금은 1MJ에 19.7원(2월 기준)인데 반해 독일은 91.8원, 영국은 68.2원, 미국은 33.1원(이상 지난해 8, 9월 기준)이나 된다.

다른 국가는 원가 상승분을 요금에 반영하는 데, 한국은 ‘찔끔’ 인상에 그치다 보니 가격 차는 더 벌어졌을 것이다. 이런 비정상적 가격이 이어지면 한국전력은 올해 최대 20조원의 적자가 예상되고 가스공사는 미수금이 13조원까지 불어난다.

그래픽=차준홍 기자 cha.junhong@joongang.co.kr

그럼에도 요금 정상화는 정치에 막혀 난항이다. 두 공기업의 적자가 한계치를 넘어서면 결국 세금으로 메워야 한다. 요금을 억누르면서 소비자의 전기·가스 사용은 늘어나고, 에너지 수입이 다시 증가해 무역적자 규모가 커진다. 전력산업 생태계의 타격도 우려된다.

부작용은 비단 에너지 시장에만 그치지 않는다. 한전은 적자보전을 위해 수십조 원의 회사채를 발행했다. 정부가 보증하는 초우량 등급의 한전채로 투자가 몰리면서 비우량 기업은 금융시장에서 자금 조달에 비상이 걸렸다. 무역 마찰도 우려된다. 한국의 경쟁국들은 한국이 전기료를 낮게 유지하는 것을 일종의 보조금으로 보고 있어서다.

지금의 사태는 문재인 정부 때 국제 에너지 가격 급등에도 요금을 억제한 탓이 크다. 더 들어가 보면 근저에는 정치권에 휘둘릴 수밖에 없는 요금 결정 체계가 자리 잡고 있다. 현행법상 전기요금은 산업부 산하 전기위원회의 심의·의결 절차를 거칠 뿐, 최종 결정은 산업부에 있고 기재부가 협의 과정에서 영향력을 행사하는 구조라서다. 정무적인 판단에서 자유롭기 힘들다.

미국·영국·독일 등 주요국처럼 위원 임기를 보장하고, 법에 따라 독립성·중립성을 확보한 전기위를 만들어 요금을 결정토록 할 필요가 있다. 이젠 전기·가스요금을 둘러싼 정치적 갈등을 피하고, 과도한 정책비용을 줄여야 할 때다.

![[오늘의 운세] 4월 25일](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9866f29c-fc4e-4fd9-ad4a-3d0a95d53514.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)

![[단독] 트럼프 외교안보 최측근 "한국 자체 핵무장 고려해야"](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202404/25/9829edbe-743e-4774-b66c-1710aaaf8573.jpg.thumb.jpg/_ir_432x244_/aa.jpg)