위문희 정치부 기자

면책특권과 불체포특권은 국회의원이 누리는 대표적인 특권이다. 한국은 1948년 제헌헌법부터 국회의원의 면책특권과 불체포특권을 보장해왔다.

면책특권(헌법 45조)은 국회의원이 국회에서 직무상 한 발언과 표결에 대해 책임을 지지 않을 권리다. 국회의원의 자유 발언과 소신 표결을 보장하자는 취지다. 면책특권의 역사는 1689년 영국 의회가 윌리엄 3세에게 헌정한 권리장전(Bill of Rights)으로 거슬러 올라간다. 권리장전은 13개 조항으로 이뤄졌다. ‘의회 안에서 말하고 토론하고 의논한 내용은 의회 아닌 어떤 곳에서도 고발당하거나 심문당하지 않는다’는 9조는 의회 권력을 보호하는 핵심이었다.

그러나 최근 유럽의 여러 나라가 면책특권 엄격하게 해석하는 장치를 마련하고 있다. 독일은 국회 안에서 직무상 한 발언이라고 해도 타인의 명예를 훼손하면 면책특권 적용 대상에서 제외한다. 면책특권은 국회의원의 자유로운 정치활동을 보장하기 위한 것이지 ‘아니면 말고 식’ 폭로에 면죄부를 주기 위한 것이 아니기 때문이다.

불체포특권에 대해선 영국은 1967년 의회특권특별위원회가 아예 폐지를 권고했다. 1603년 의회 특권법(Privilege of Parliament Act)을 제정하며 불체포특권을 처음 명문화한 나라도 영국이었다. 국왕이 의원을 구금해 의회를 무산시키려는 시도를 막기 위해서였다.

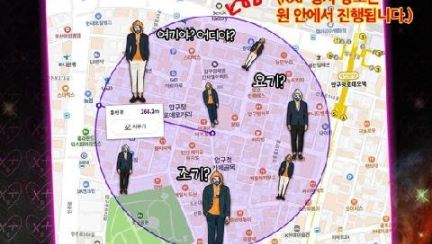

한국은 헌법 44조에서 국회의원은 현행범이 아닌 이상 국회의 동의 없이 체포되지 않을 권리를 규정하고 있다. 선거철이 되면 면책특권과 불체포특권 폐지에 대한 공약이 쏟아진다. 본래 취지와 달리 비리 의원 개인을 보호하는 수단으로 오·남용되는 사례가 적지 않아서다. 지금까지 국회에 제출된 체포·구속동의안 61건 중 16건만이 가결됐다. 재적의원 3분의 2 이상이 찬성하고 국민투표로 과반의 찬성을 얻도록 하는 개헌 사항이라 논의는 흐지부지 끝나고 마는 게 현실이다.

검찰이 16일 구속영장을 청구한 이재명 더불어민주당 대표는 지난해 2월 대선 과정에서 국회의원의 불체포특권 포기를 공약했다. 같은 해 9월 국회 교섭단체 대표연설에선 면책특권 내려놓기를 선언했다. 이 대표가 스스로 영장실질심사에 나가 법원의 판단을 구하는 결단을 기대해본다.