“아시다시피 한국에서 왔고 이름은 윤여정이다. 유럽인들이 ‘여영’ ‘유정’으로 발음하는데, 오늘만은 여러분을 용서하겠다.(웃음)”

윤여정, 한국인 첫 아카데미 여우조연상 #“먹고살려고 연기, 대신 열심히 했다” #“오스카상 탔어도 나는 윤여정” #진심·겸손·유머에 지역·세대 초월 공감

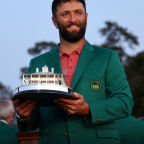

102년 한국 영화 사상 처음으로 아카데미 연기상을 거머쥔 일흔네 살 배우 윤여정의 수상 소감은 ‘내 이름을 똑바로 불러 달라’로 시작했다. 영화산업을 주도해 온 서구와 마침내 어깨를 나란히 한 자신감이 ‘용서’라는 농담 속에 묻어났다.

25일(현지시간) 미국 LA 유니언 스테이션에서 열린 제93회 아카데미 시상식. 윤여정은 영화 ‘미나리’로 역대 두 번째, 64년 만의 아시아 출신 여우조연상 수상자가 됐다. 55년 배우 경력에서 나온 자신감·진심·겸손·유머가 이날 무대 안팎을 빛냈다. “매력적 수상 소감으로 오스카 시청자들을 사로잡았다”(APTN)는 평이 잇따랐다. “열등의식으로 시작했다. 먹고살려고 했을 뿐이다. 대신 열심히 했다.” “자꾸 일하러 나가라고 종용하는 두 아들 잔소리에 열심히 일했더니 이런 상을 받게 됐다.” 이혼을 딛고 선 워킹맘 연기자의 일생이 주는 유쾌한 울림은 적지 않았다.

![윤여정이 102년 한국 영화 사상 첫 아카데미 연기상의 주인공이 됐다. [로이터=연합뉴스]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202104/27/dc214b0d-ab44-4a53-adf3-30b26c4d37f6.jpg)

윤여정이 102년 한국 영화 사상 첫 아카데미 연기상의 주인공이 됐다. [로이터=연합뉴스]

“브래드 피트, 우리 영화 찍을 때 어디 계셨나요” “일하라 잔소리한 아들 덕 수상”

![25일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제93회 아카데미 시상식에서 감격스러워하는 윤여정. [로이터=연합뉴스]](https://pds.joongang.co.kr/news/component/htmlphoto_mmdata/202104/27/9cebb1df-303e-425d-bf87-572169df5276.jpg)

25일(현지시간) 미국 LA에서 열린 제93회 아카데미 시상식에서 감격스러워하는 윤여정. [로이터=연합뉴스]

◆자신감=“지구 반대편에 살아 오스카 시상식은 TV 프로그램 같았는데 직접 왔다니 믿기지 않는다.” 짙은 네이비색 드레스 차림으로 무대에 오른 그는 감정을 추스르며 영어로 소감을 이어갔다. 한국 특파원 기자회견에선 “동양 변방에서 온 사람들이 아카데미 가본 적이나 있겠느냐. 바라지도 않았는데 제 이름이 불려졌다”고 너스레를 떨었다. 여덟 번째 노미네이트되고도 수상에 실패한 동갑내기 배우 글렌 클로스(‘힐빌리의 노래’)에 대해 “그녀가 진심으로 상을 받길 바랐다”고 몸을 낮췄다. “서구인에게 어떻게 보여지나가 아니라 자기 자신이 되는 것(be herself)에 충실한 모습”(제이슨 베셔베이스 숭실사이버대 교수·영화평론가)이 돋보였다.

윤여정은 지난 11일 영국 아카데미 시상식에서도 “콧대 높은(snobbish) 영국인들에게 인정받았다”는 말로 자신이 수상의 객체가 아닌 주인공임을 분명히 했다. 2019년 봉준호 감독이 아카데미를 ‘로컬’ 시상식이라고 한 것과 통한다.

◆진심=‘미나리’는 재미교포 2세 정이삭 감독의 자전적 실화에 바탕한 작품. 윤여정은 기자회견에서 이 작품을 선택한 이유로 ‘진심’을 꼽으면서 “기교로 쓴 작품이 아니고 순수하고 진지한 ‘진짜 얘기’라서 늙은 나를 건드렸다”고 했다. ‘미나리’가 외국에서 평가받은 배경으론 “부모의 희생, 할머니의 무조건적 사랑은 유니버설한 것 아니냐”고 했다.

예순 넘어 바뀐 연기 철학도 내비쳤다. “그 전까진 성과를 따지는 나름의 계산을 했지만 육십 이후론 사람이 좋으면 하자, 그렇게 사치스럽게 살자 결심했다”면서다.

◆촌철살인 유머=윤여정은 시상자인 브래드 피트를 향해 “드디어 만났군요. 우리가 털사에서 영화 찍을 동안 어디 계셨나요?”하고 익살스레 말을 건넸다. 피트는 ‘미나리’의 공동제작사인 플랜B 설립자. 턱없이 적은 제작비(200만 달러, 약 22억3500만원) 환기로 좌중의 웃음을 끌었다. 향후 계획에 대해선 “오스카상 탔다고 윤여정이 김여정이 되나. 대사 외울 수 있을 때까지 이 일을 하다 죽으면 참 좋겠다”고 했다. 작품상 등 6개 부문 후보에 올랐던 ‘미나리’는 윤여정의 수상으로 오스카 레이스를 마무리했다.

강혜란 기자 theother@joongang.co.kr